2023.07.22

レビュー

戦後における日本画の巨匠、東山魁夷。

静謐な湖のそばをかける白馬が印象的な『緑響く』は液晶テレビのCMに採用されていたこともあるため、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

今なお古びることなく、人々の心に響く作品を生み出した東山魁夷。

その作品の魅力について、彼の残した随筆にも触れながら紐解いていきましょう。

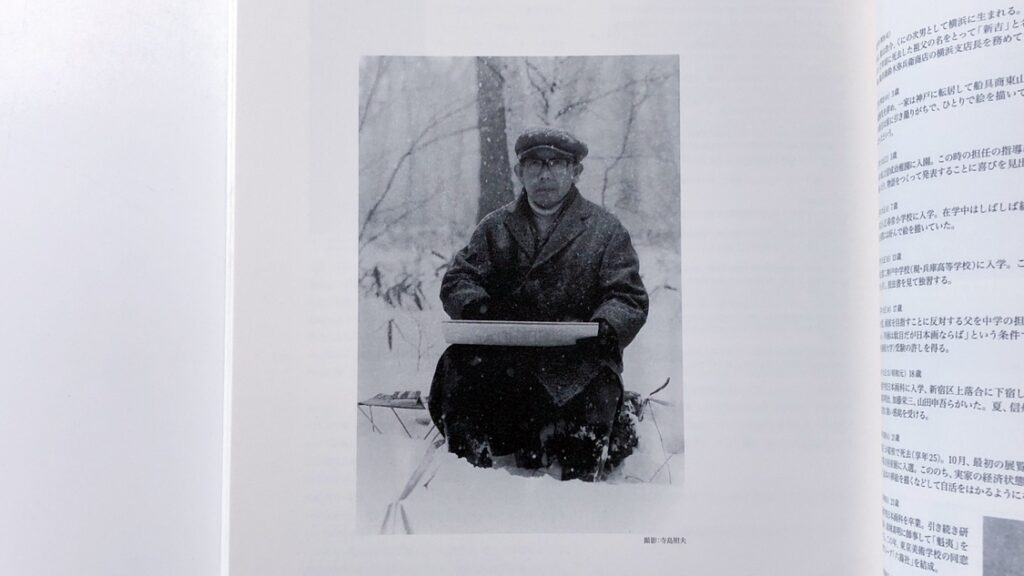

東山魁夷は、東京藝術大学の前身である東京美術学校を卒業した後、西洋美術を学ぶために ドイツへ留学します。画家として輝かしいスタートを切ったかのように思われましたが、世間に認められるまでにはかなりの時間を要しました。

『白馬の森』などの淡く幻想的な作風を確立できた理由は、若き日の出来事にあると考えられています 。

一つは、肉親を立て続けに失ったことです。彼が20代の時点で兄が病死していますが、30代前半から後半にかけ、父、母、弟と、全ての肉親を相次いで亡くしています。また、第二次世界大戦末期になると彼自身にも召集がかかり千葉県の部隊へ配属されます。 その後、熊本県の部隊に転属した後は訓練に明け暮れ、絵を描くことができない日々が続きます。

ある日の訓練後、ふと目にした阿蘇の風景が、彼の心を揺さぶりました。

「今まで旅から旅をしてきたのに、こんなにも美しい風景を見たであろうか。おそらく、平凡な風景として見通してきたのにちがいない。これをなぜ描けなかったのだろうか。今はもう絵を描くという望みはおろか、生きる希望も無くなったというのに…もし、万一、再び絵筆をとれる時がきたなら…私はこの感動を、いまの気持で描こう。」

『東山魁夷画文集3 風景との対話』

家族を失い、世間に認められず、苦しい時代を過ごした魁夷ですが、幸いなことに命を落とすことなく終戦を迎えました。

再び絵筆を握ることができた魁夷が描いた作品、『残照』をみてみましょう。

千葉県鹿野山の夕日を描いたものですが、特定の山の風景ではなく、鑑賞した人 それぞれの心の中にある山の風景、また、それを見たときの心情を思い起こさせるような絵です。

表現においても、輪郭でなく色でのみ識別される山肌、微妙に異なるトーンを重ねることで生まれる静謐さなど、これまでの作品とは違う独自の境地に辿りついています。

風景画家として歩むことを決意した 3年後、魁夷は戦後日本の代表作と言われる『道』を発表します。

青森県八戸市の種差海岸を基に描かれた作品ではありますが、淡い緑の牧草地と、彼方まで進む一本の道というシンプルな構図は、見る人それぞれがもつ心象風景を想起させます。

『残照』『道』、いずれも風景の向こう側に、微かな明るい光が見えていることも特徴的です。

戦後間もない日本で生きる人々が持っていた、自分の進む先はこうであってほしいという希望が、魁夷の作品に共鳴したのではないでしょうか。

魁夷はやがて、日本という慣れ親しんだ日常から離れた絵を描きたいという意志を深め、1959年、 北欧への旅に出発します。

かねてから惹かれていた国々の風景は、静寂を好む魁夷の感受性に大きく響きました。

魁夷が好んで描くモチーフの1つ、鏡のように事物を反転して映す「湖」をみてみましょう。

スウェーデンの湖を描いた『映象』で描かれた湖には一切の動きがなく、静かで幻想的な、どこか近づきがたい自然の一つとして絵の中に存在しています。

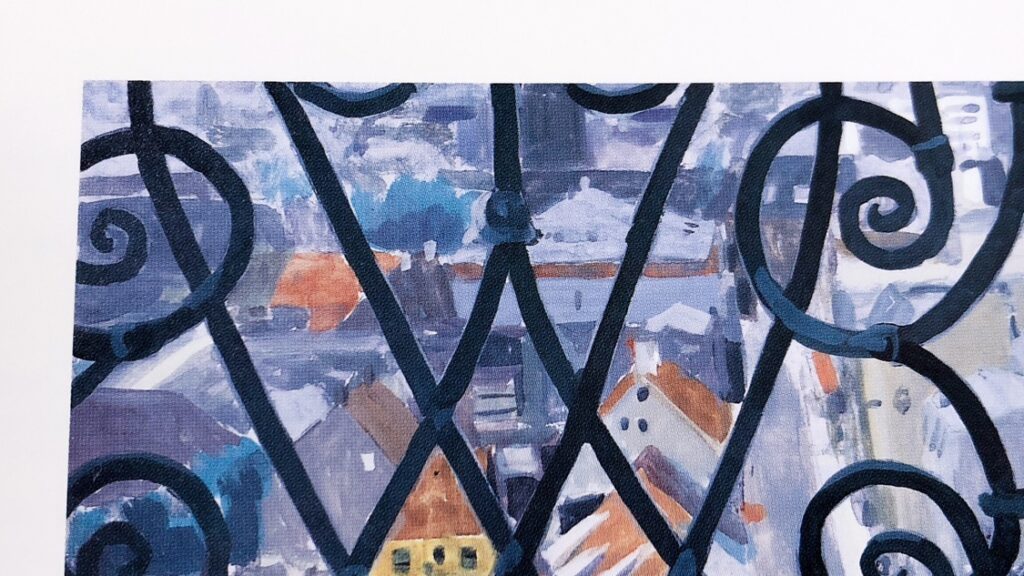

また、この旅を通して描かれることが多かったのが、城や街並みといった建築物です。

『コペンハーゲンの街』では、街並みが窓格子の向こう側に位置しています。

凝った意匠の窓格子は装飾的な美しさとともに、侵入者を阻むような効果を生みます。その向こうにある風景は、見る側からすると、隔たりのあるもののように感じられないでしょうか。

当時の魁夷は 、北欧の風景は手の届かない憧れ、あるいは畏怖の対象として捉えられていたように見受けられます。

北欧の旅を終えた魁夷は「日本」という祖国に改めて向き合うことになります。

きっかけの一つは、皇居新宮殿に飾る大壁画の制作です。

海外からの賓客に対し、日本という国の美しさを象徴する壁画を描いてほしいという、宮内庁からの依頼によるものでした。

留学時代から抱いていた「西洋の美を学ぶことで日本の美について考えたい」という魁夷の思想がここで結実します。

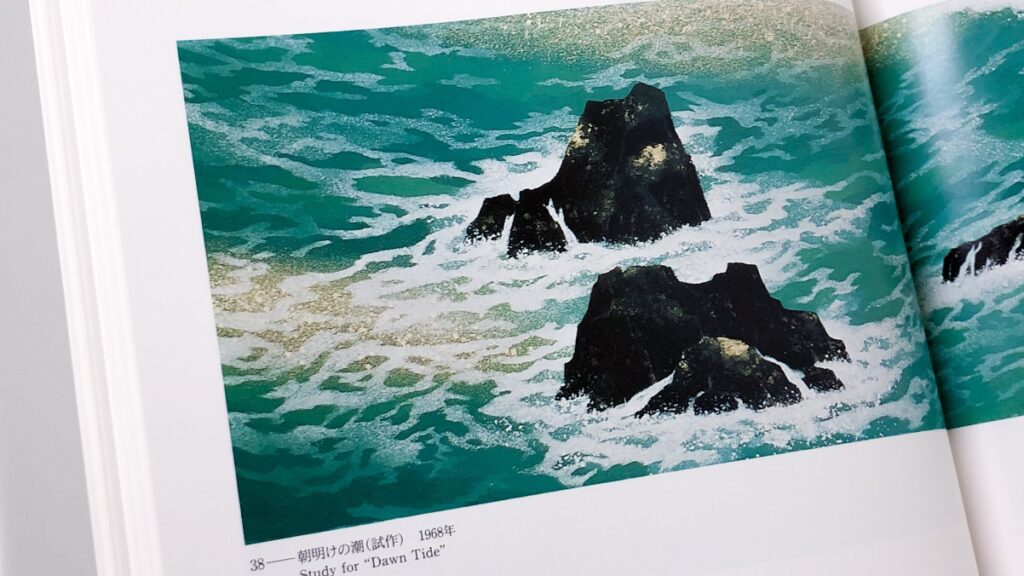

完成した壁画『朝明けの潮』をみてみましょう。

※『朝明けの潮』は「図録 米寿記念 東山魁夷展」に掲載されております。

まず印象的なのが、静かな湖を好む魁夷が「波」という動的なモチーフを選んでいることです。これは、海に囲まれた日本という国を表すにあたり、この波が相応しいと考えたものとされています。

※『朝明けの潮』は「図録 米寿記念 東山魁夷展」に掲載されております。

通常では様々な緑や青を段階的に使用し深みを演出するのに対し、潮の色彩や塗り重ねはやや抑えられています。これは、壁画という性質上 、建物空間との調和を意図したものと考えられています。

このように作品を仔細にみていくと、 依頼に対する、魁夷の職人的な気質が伺えます。

また、壁面制作と並行して、日本の古都、京都を舞台にした作品を次々と発表していきます。

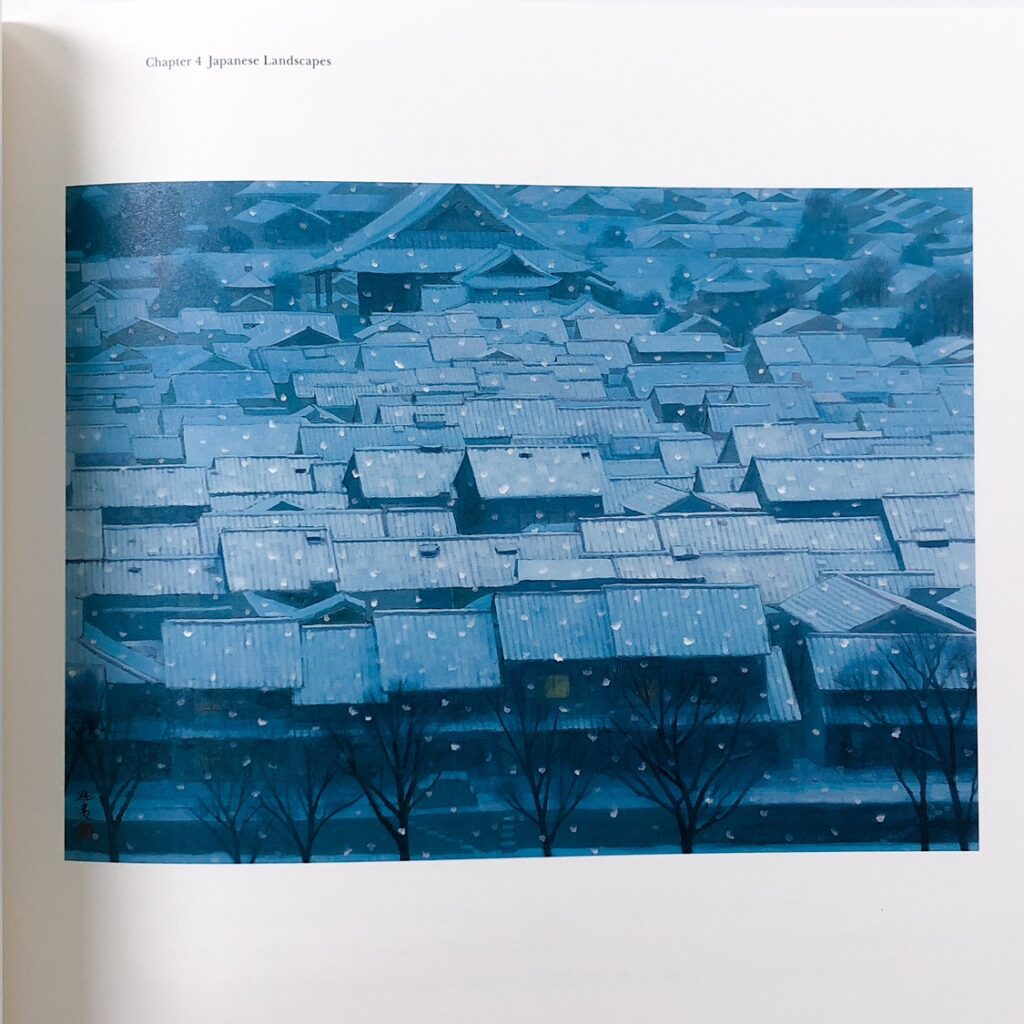

その中でも人気がある作品、『年暮る』をみてみましょう。

年末の京都をモチーフにした作品ですが、寺と町屋の屋根、その上に降り積もる雪が、魁夷らしい静寂な青を基調として表現されており、それでいて、家の窓明かり からは、人々 が生活しているあたたかな気配を感じとることができます。

除夜の鐘を聞きながら行く年に思いを馳せる、日本人が普遍的に持っているであろう心の情景を呼び起こすものになっているといえるでしょう。

京都という古都と向き合った魁夷は、留学時代に暮らした異国の古都へ思いを向けます。

1969年 、魁夷は思い出の地、ドイツ・オーストリアに降り立ちました。

北欧での作品は静まり返った夜を描いたものが多いのですが、この旅では『嚝原』『緑のハイデルベルク』など、日中を舞台にした作品も多く、太陽の光を受けた明るい緑が印象的です。

この時代の代表作の一つ、『晩鐘』をみてみましょう。

天高く屹立するフライブルク大聖堂の尖塔が構成上の重要なアクセントでありながら、街並みを照らす柔らかい夕光の中に描かれており、堂内に響くパイプオルガンの豊かな音色と共に、人々の静かな祈りが聞こえてくるようです。

日本と異国の風景を描いた魁夷の関心は、幻想的な世界へと移ります。

1972年、魁夷は連作「白い馬の見える風景」の制作に取り掛かりました。

18枚の連作のうち、最初に描かれたのが冒頭で紹介した魁夷の代表作の一つ『緑響く』です。魁夷らしい緑と青のグラデーションで描かれた森の中を、白い馬がひっそりと横切っています。

文学、音楽をはじめとした芸術全般に造詣の深かった魁夷ですが、この連作に関して、次のように述べています。

「その年に描く何点かの作品の構想を漠然と考えていた時、ふと、モーツァルトのピアノ協奏曲イ長調(K488)の第二楽章の旋律が浮かんできた。~中略~すると、思いがけなく一頭の白い馬が、針葉樹の繁り合う青緑色の湖畔の風景のなかに小さく姿を現し、右から左へと、その画面を横切って姿を消した。」

『オーストリア紀行』

白い馬は、それぞれの風景に色彩上のアクセントを加えていますが、このモチーフが何を意味するのか、鑑賞者の心に問いかけます。

魁夷自身はこれを「祈り」と表現しています。

『白馬の森』では青い森の中を。

『森装う』では秋の紅葉の中を。

『風吹く浜』では宮殿の壁画を思わせる波打ち際を。

これまで魁夷が描いた世界を振り返るように白い馬が進んでいくことで、独立した一つ一つの風景に繋がりが生まれています。

唐招提寺の御影堂障壁画の制作を打診されたことにより、魁夷は65歳にして、かねてから関心を持っていた「水墨画」という新しいジャンルに挑戦します。

その背景には 、水墨画の世界を深めることにより、色彩の魅力を改めて見つめ直したいという考えがありました。

鑑真の研究を行った結果、視力を失っていた鑑真が見たかったであろう、日本の風景を描こうという意図のもと、10年弱の時間をかけて完成に至った作品群は、大きく二つに分けることができます。

一つは『山雲』『濤声』といった、日本の風景を描いた作品です。

『濤声』では強い波に打ち付けられながら存在する岩は、苦難を乗り越えようとする鑑真の姿を思わせ、『山雲』では魁夷としては非常に珍しく、生き物であるホトトギスが描かれています。ホトトギスの鳴き声を通して、盲目の鑑真にこの絵を捧げたいという、強い意思を感じます。

※『山雲』『濤声』等、上3点は「図録 東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展」に掲載されております。

もう一つは、『揚州薫風』『桂林月照』といった、鑑真の故郷、中国を描いた作品です。

渡航が困難を極める時代に、日本と中国の文化を結んだ鑑真に対する敬意を表したものと思われます。これらの作品は水墨の滲みを防ぐために下地をコーティングし、塗り重ねることで濃淡を描く独自の水墨表現により生み出されました。

※『揚州薫風』『桂林月照』は「図録 東山魁夷 唐招提寺御影堂障壁画展」に掲載されております。

晩年

畢生 の大作を描き終えた魁夷は、再び自然界と自らの心に溢れる「色彩」に向き合いました。

『緑の窓』では青々とした空、『春兆』では芽吹きはじめた若枝、『行く秋』では黄金色に輝く落ち葉、『木枯らし舞う』では黄金色の葉を舞い上げる風が巧みに表現されています。

これらは西欧の景色を基に作られた作品ではありますが、どの国に住む人にとっても共通に感じられる、自然の美しさや喜びを感じさせるものでした。

何を描くか、どう描くかがその画家の核といえますが、魁夷は一貫して風景を描きました。

悲しいことがあっても空が晴れているように、自然は人の心や行いと関わりなく存在し、それ故に、心が洗われたり、 雄大さを感じたり、さまざまな想い をわたしたち に抱かせます。

日本画不要論などもささやかれていた時代に、様々な色を塗り重ねて生み出した美しい青は「魁夷ブルー」と呼ばれ、千住明など現代の画家にも影響を与えています。

苦しい時代を乗り越えたことで得た魁夷の目で見つめられ、独特の色彩で描かれた風景画は、今もなお私たちの心を捉えて離しません。