2023.12.09

レビュー

「将来、誰でも15分間なら有名人になれるだろう」

20世紀後半に、現代のSNS時代を予言したような言葉を残した人物がいます。

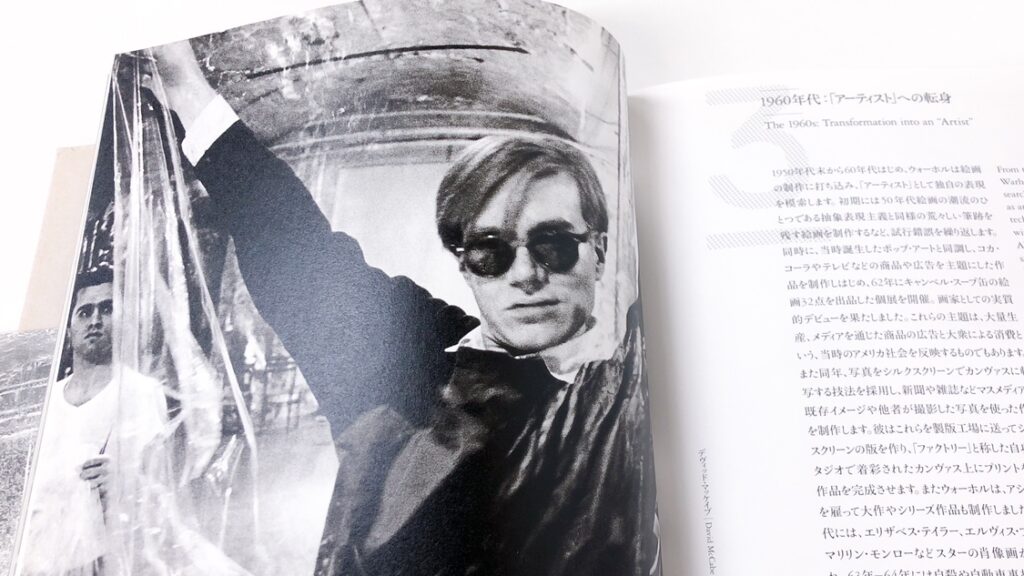

アンディ・ウォーホル。

「ポップアート」という概念を世界に広めた先駆者です。

2014年、森美術館で開かれた「アンディ・ウォーホル展 永遠の15分」の図録をもとに、この謎めいたアーティストの作品を追っていきましょう。

1928年8月6日、アンドリュー・ウォーホラ…後のアンディ・ウォーホルは、チェコスロバキア共和国からの移民である両親の三男として、ピッツバーグにて生を受けました。

彼の両親はカトリック教徒で、週末は礼拝のために家族全員で教会に足を運んでいたそうです。この信仰は彼の生涯を通して続き、作品にも影響を与えたと考えられています。

また、青年期に日光アレルギーを患い、色素が薄い外見にコンプレックスを持っていたとされています。一方で映画鑑賞などショービジネスの魅力を知り、華やかな世界への憧れを強めました。

そんな彼が職業として選んだのは、アートの道でした。カーネギー工科大学に入学して広告芸術を学び、広告イラストレーターの職に就きます。

クライアントのニーズを掴むセンスがあったウォーホルは広告関連の賞を複数受賞し、若いうちから「ヴォーグ」「ハーパーズ・バザー」といった有名誌での仕事を受けるようになります。

また、この時代に「ブロッテド・ライン」と名付けた技法を編み出しました。

黒いインクでラインを書いた後、乾かないうちに白紙を重ねて写しとる、という方法ですが、偶然のにじみやかすれ、強弱が生まれるため、ニュアンスがある表現が可能となります。

後にシルクスクリーンの作品で一世を風靡する彼ですが、この時期から自分の筆致にこだわらず、「写し取る」という方法に可能性を見出していたのかもしれません。

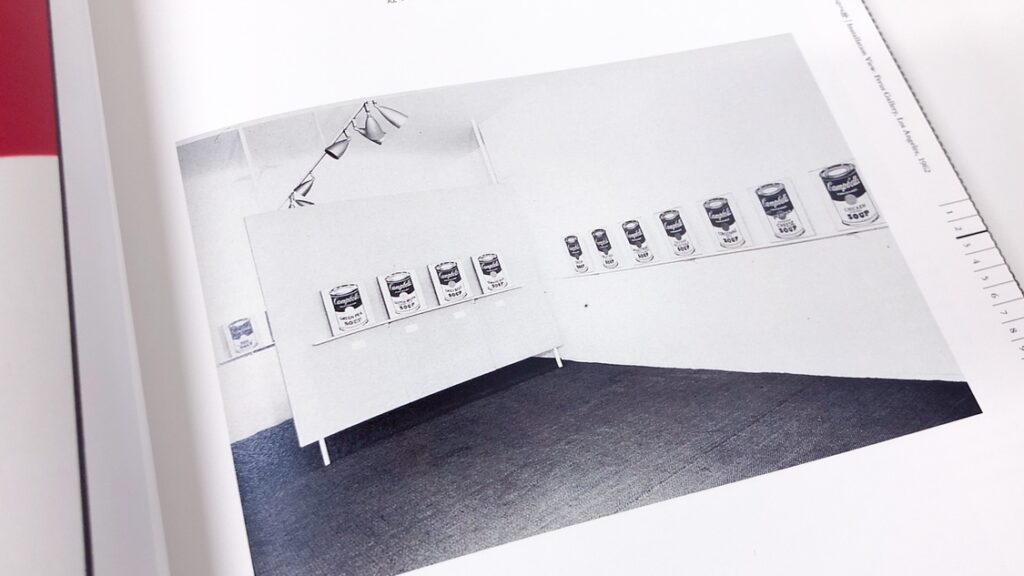

若くして十分な成功を収めたウォーホルは、個展を開くようになります。その中で彼の名を一躍有名にしたのが≪キャンベルのスープ缶≫でした。

アメリカの家庭でよく使われるスープ缶をイラストにして、32個並べた、シルクスクリーンの作品です。

絵画作品のモチーフとして、国民の誰もがよく知っている「商品」を取り上げたことにより、当時の人々に衝撃を与えました。

知っているものが整然と並べられることで意味が薄れ、記号化し、違うものに見えてくる効果を生み出しています。

その斬新さゆえに当初は批判も浴びましたが、抽象表現主義が進むあまり硬直していた中で、この「分かりやすさ」は大衆に受け入れられ、認められるようになりました。

次いで、制作過程に目を向けてみましょう。

それまでの絵画は、キャンバスに絵の具を塗り重ねて表現するものであり、基本的に一点物でした。対して彼の作品は、増刷による複製が可能です。

画家が筆で描き、専門家がそれを批評し、パトロンがそれを買い、額に入れて飾られる…という流れから、皆が慣れ親しんだものをモチーフに使用し、複数作成するという方法で、アートに対する新しい概念を打ち出したのです。

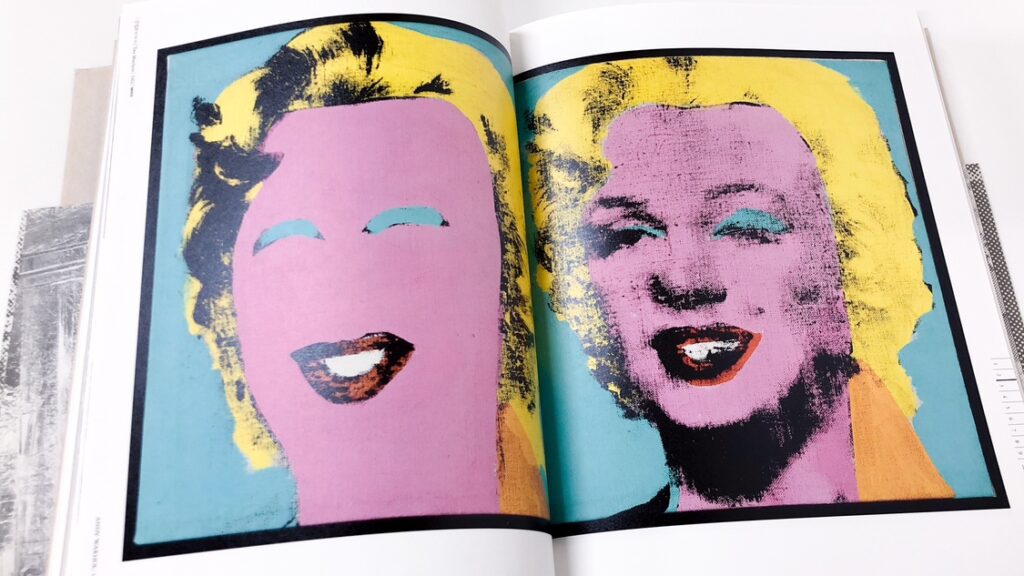

もう一つ、ウォーホルの代名詞といえるのが、ハリウッドスターなどの有名人をモデルにしたポートレートです。

マリリン・モンローが亡くなったのをきっかけに作成した≪マリリン・モンロー≫は、彼の名声を不動のものにしました。

彼女の表情を切り取り、さまざまなカラーリングで印刷されています。

こちらも色違いの画像を複数並べられることで、本人の人間性や感情よりも、表層部分がフォーカスされます。

ハリウッドスターという、華々しく、豊かなアメリカを象徴するような作品は大衆に多いに受け入れられました。

ただし、病に見舞われたときのエリザベス・テイラー、ケネディ大統領が狙撃された後のジャッキーなど、その人物が悲劇性をまとったときに作品が制作されがちなのも、この時期のウォーホルの特徴と考えられます。

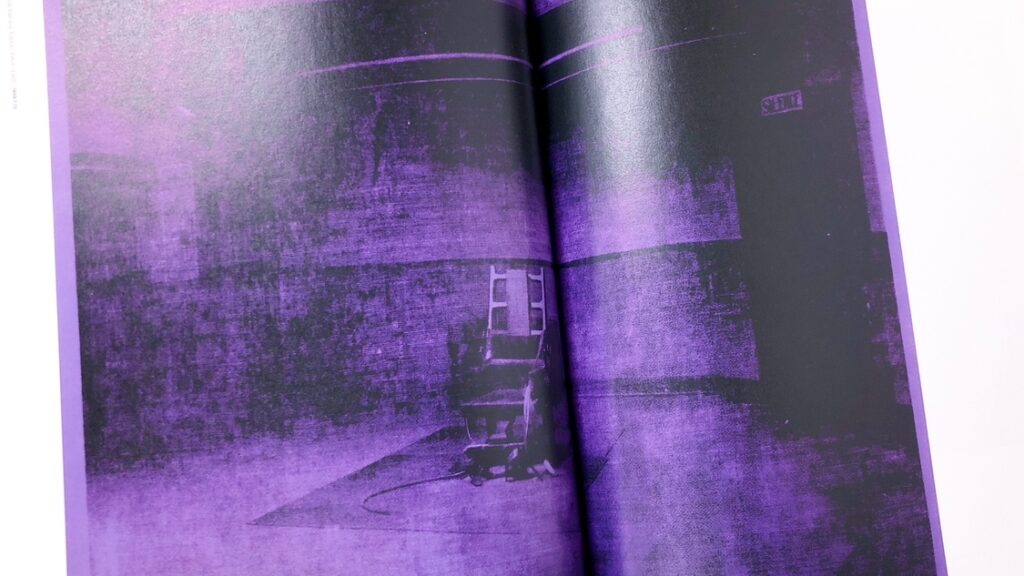

そこに通じているのか、ウォーホルは「死」に対する作品を多く残しています。

〈死と惨劇〉と名付けられたシリーズでは、実際に起きた交通事故の報道写真・実際に使用された電気椅子など、「死」を想起するような写真を印刷し、色彩を変えて並べました。

これらの作品に対し、彼自身は「並べることで感覚が麻痺していく」という言葉を残しています。青年期から持病を抱えていたことなどから、「死」を身近に感じ、記号化してしまいたいという意図があったのかもしれません。彼の重要な創作テーマの一つといえるでしょう。

30代後半、アーティストとして大成功を収めていたウォーホルは、「ファクトリー」と名付けたアトリエをニューヨークに完成させます。

SF映画のセットのように全てを銀色で仕上げた空間に、ウォーホル自身も銀髪のカツラを被ることで自らをセルフプロデュースし、マスコミの前に現れました。

シルクスクリーンの制作は人を使って進めることが増え、自身はプロデューサー的な仕事に軸足を置き始めます。

アトリエにはバスキア・オノヨーコ・マドンナ・村上春樹など、様々なアーティストが訪れていたため、他分野とのコラボレーションも生まれました。特に有名なのが、音楽とのコラボレーションです。

ロックバンドの「ヴェルヴェット・アンダーグラウンド」に関しては、プロデュースをさせて欲しいと自ら頼み、気に入っていたモデルをボーカルに参加させ、自らはジャケットデザインを担当しました。

バナナのイラストレーションは、シール状になっている皮部分をめくると果肉が現れる、凝った仕掛けになっています。

スタジオでは、セクシャルマイノリティや薬物といったタブー視されがちなモチーフを扱う、アンダーグラウンド的な実験映画の撮影が行われるようになりました。

特徴的なのが、眠っている男性が6時間、ただ映っているだけの作品≪スリープ≫です。これもまた、「同じモチーフを複数並べる」という彼の特徴に即したものなのかもしれません。

ファクトリーで華々しく活動する一方、少しずつ歯車が狂い始めていたのか、決定的な事件が起きました。

1968年、ウォーホルが撮影した映画出演の件でトラブルになっていたヴァレリー・ソラナスに狙撃されてしまいます。幸い命は取り留めましたが、これをきっかけにファクトリーの出入りは厳しく制限されるようになり、ここでの活動は沈静化していきました。

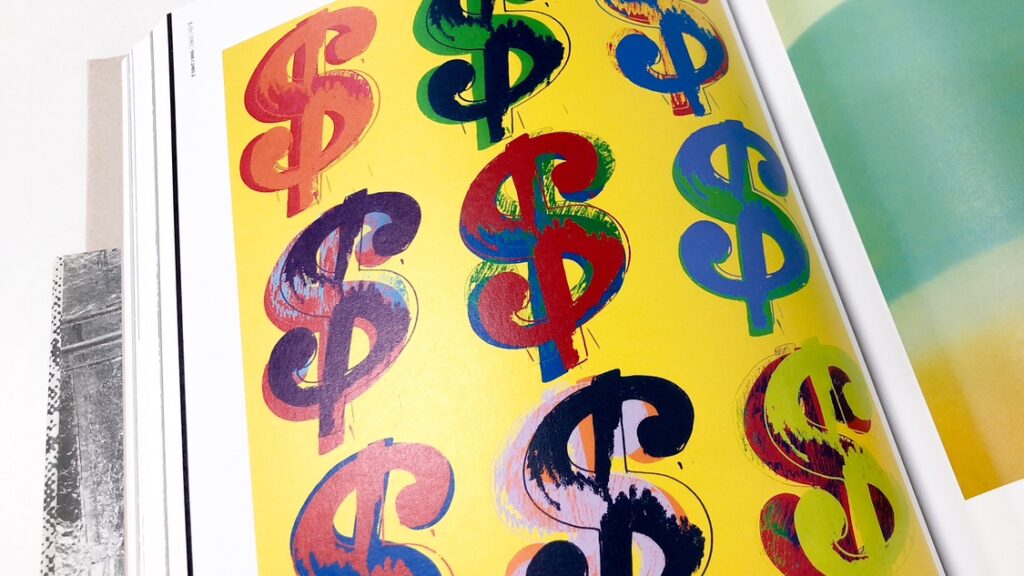

その後のウォーホルは、≪ドル記号≫や≪十字架≫などのモチーフの繰り返し、アップルや玩具≪機械仕掛けのテリア≫の広告制作といった、原点に近い創作スタイルに戻ります。

また、世界規模で有名になったウォーホルは、アメリカ以外の国とも繋がりを持つようになります。

欧州での大回顧展が開かれるなど、当時の人気が伺えますが、作品として有名なのが≪毛沢東≫です。

ウォーホル作品で人気がある「有名人のポートレート」に連なる作品ですが、格差社会の根絶に取り組んだ毛沢東を描いた作品が、西側資本主義のエリート層に購入されるという、皮肉な状況を生み出しました。

日本にも複数回訪れており、TDKのCMやトーク番組にも出演しています。

1980年代、菊をモチーフに制作された≪Kiku≫は、繊細な花弁表現と鮮やかなカラーリングで、現在でも人気の高い作品です。

晩年、体調を崩しがちだったウォーホルですが、「抽象的なもので何か表現できないか」と≪カモフラージュ≫を制作するなど、新しいことへの挑戦を続けていましたが、1987年2月22日、心臓発作により58歳の若さで亡くなりました。

ウォーホルは「私を知りたければ、私の絵と映画と表面だけを見ればいい。裏側には何もない」という言葉を残しています。

彼は、自身のアートをビジネスとしても捉える、クールな視線を持っていました。「何が受けるのか」を理解し、実践することができたため、ビジネスマンとしても成功を収めています。今日でも、オークションで彼の作品は高額で落札され続けています。

有名なモチーフが明るい色彩で仕上げられている作品は、一見お洒落で、見やすいといえるでしょう。しかし、骸骨や武器などを扱った作品を見てみると、ただ「分かりやすい」で済まされる作風ではないようにも感じられます。

今回の画集には、有名無名問わず、ウォーホルの様々な作品が掲載されています。その多面性を見てみると、『キャンベルのスープ缶』や『マリリン・モンロー』も、違って見えてくるかもしれません。