2024.08.02

レビュー

「日本の版画」と聞いて、皆さんは誰の名前を思い浮かべるでしょうか?

葛飾北斎、歌川広重…そのような答えが殆んどではないでしょうか。

ところが、同じ質問を海外で尋ねてみると、違った答えが返ってくることも多いようです。

川瀬巴水。

かのスティーブ・ジョブスが熱心なコレクターであったことでも話題となった、

「新版画」の旗手です。

明治16年5月18日、東京都芝区(現在の港区新橋)。糸屋を営む職人の家の長男として、川瀬巴水は生を受けます。

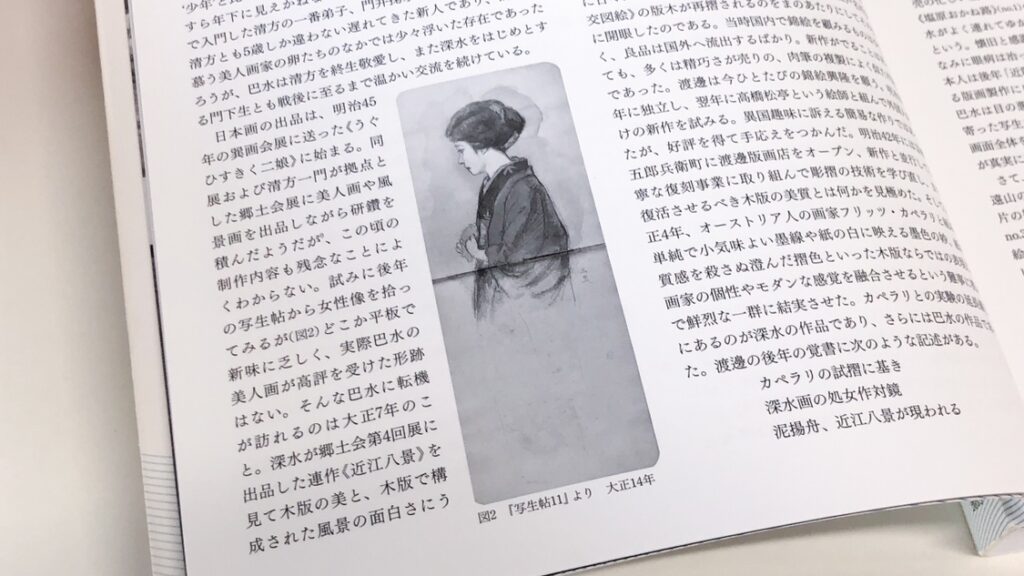

幼少期から絵を好み、画家になりたいという志は持っていたものの、跡継ぎという立場上、その道に進むことは許されず、あくまで趣味の範囲で絵を学んでいました。

西洋化の波に押された家業が傾き始めたのをきっかけに、巴水は自由を手に入れますが、年齢を理由に弟子入りを断られたり、代わりに薦められた西洋画の道に進んだりと、目指す道にたどり着くまでにはさらに時間がかかりました。

正式に鏑木清方に師事し、日本画の世界に入ることができたのは、巴水27歳のときでした。

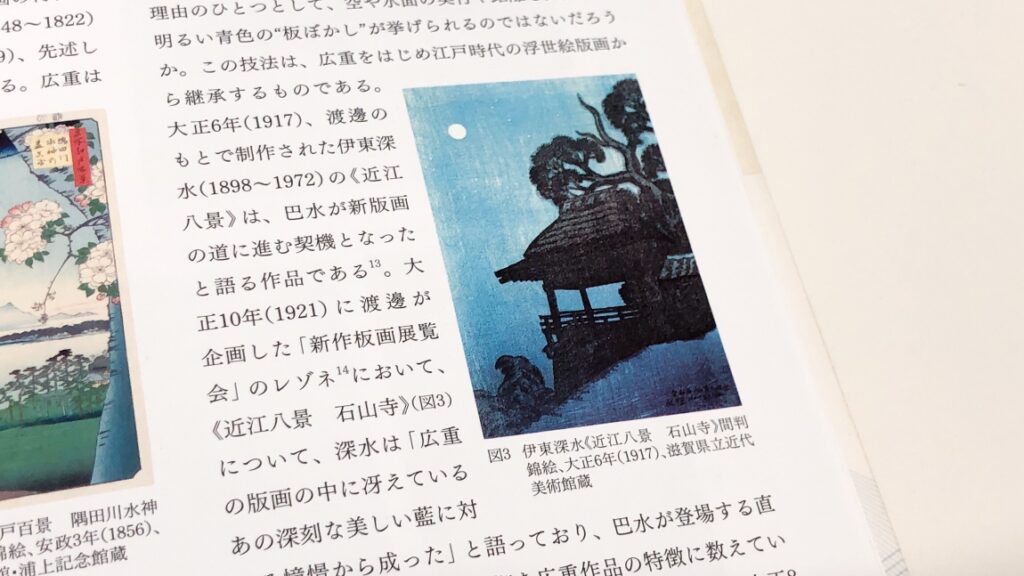

2年ほどの修業を経たのち、展覧会への出品・挿絵などの請負仕事を手がけるなか、伊東深水による木版画『近江八景』に衝撃を受け、自分の目指すべき方向性に気付き始めます。

しかし、西洋化に伴い、正確さでは引けを取らない「写真」という表現が主流になると、版画は衰退の一途をたどり、それを作る職人も減る一方でした。

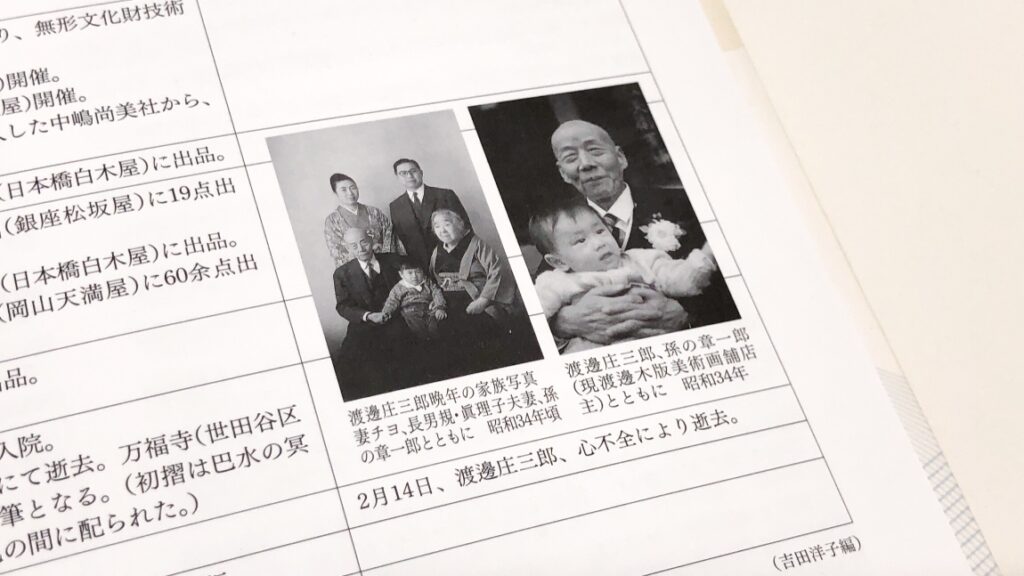

この状況を憂いたのが渡邊庄三郎です。先の『近江八景』も彼の版画店から出品されたものですが、横浜で美術商をしていた彼は、海外における日本の版画の価値を見いだしていました。

優れたプロデューサーであった庄三郎は、海外市場で日本の版画が美術品として扱われるために、「新版画」というジャンルの開拓を考えます。

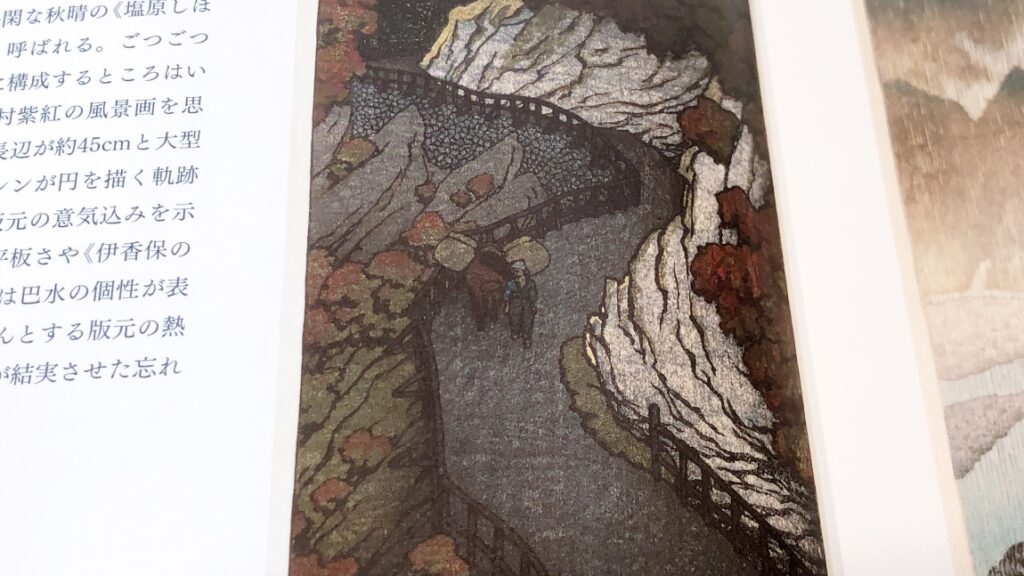

新版画の担い手を探していた庄三郎に巴水は見いだされ、二人は意気投合します。庄三郎のアドバイスを得て、巴水が初めて生み出した版画が「塩原三部作」です。

日本画のような縦の構図に、山に囲まれた塩原の風景が写し取られています。

塩原は温泉地・観光地としての意味合いが強い土地でしたが、巴水にとっては、幼少期、自らを可愛がってくれた伯母夫婦が住む、思い出深い場所でもありました。

彼が描いたのは、荷物を背負って山道を上る人々、軒先に掛けられた洗濯物…何気ない日常の風景です。

巴水は名も知れぬ土地の日常的な景色を、自らの情感を乗せて描きました。それらに傑作が多かったことも、彼の作品における特徴です。

巴水後期の、緻密な線と膨大な色数で構成された作品に比べると、素朴さも感じられる作品ですが、何よりも「新しい版画を作ろう」という、巴水と庄三郎の意欲が感じられます。

「塩原三部作」は好評を博し、庄三郎は巴水に、風景を切り取った新版画の作成を任せることになりました。

ここから巴水は生涯を通じて、日本全国を旅し、心ひかれた風景をスケッチし、東京に戻って作品を作る…という創作スタイルを取るようになります。

北陸・房州などを巡り、大正9年に発表された連作「旅みやげ第一集」をみてみると、旅先で目にする初めての景色に心動かされる様子がうかがえます。

描かれたモチーフを通覧してみると、夜・雨・川・湖・海、水面に映りこむ光…と、自らが好むテーマを見つけていることが分かりますが、それらを描くにあたり、色彩を豊かに使いこなしています。

色数が多い『若狭久出の浜』を例にとると、海は薄い水色から紺碧まで、空は藍色から東雲色へと、美しいグラデーションで表現されています。

従来の版画が3~4刷であるのに対し、新版画は30以上の刷りを重ねています。版木の作成・刷りといった複数の職人による工程が、巴水の新版画を支えていました。

巴水は「旅みやげ第一集」と並行し、「東京十二題」を作成しました。

生まれ育った東京を描くにあたり、巴水は旅先と同じく、何気ない風景を選んでいます。

『春のあたご山』『五月雨ふる山王』『大根がし』『雪に暮るる寺島村』などでは、季節の移り変わりを背景に、人々が生き生きと暮らしている風景が描かれました。

また、この連作ではアングルにも工夫が見られます。

『駒形河岸』では、細かく表現された竹束の向こうに白い雲と青い隅田川がちらりと覗き、『深川上の橋』でも、シャープな輪郭線で描かれた橋桁の隙間から船が見えるという、ユニークな構図を採っています。

同時期、巴水は「東京十二ヶ月」も発表しています。同じく東京を舞台としながら、円形に切り取りとられた枠が珍しい実験作ですが、『三十間堀の暮雪』では、庄三郎が画帳に傘をさしかけ、雪のデッサンをする巴水を見守ったというエピソードも残されています。

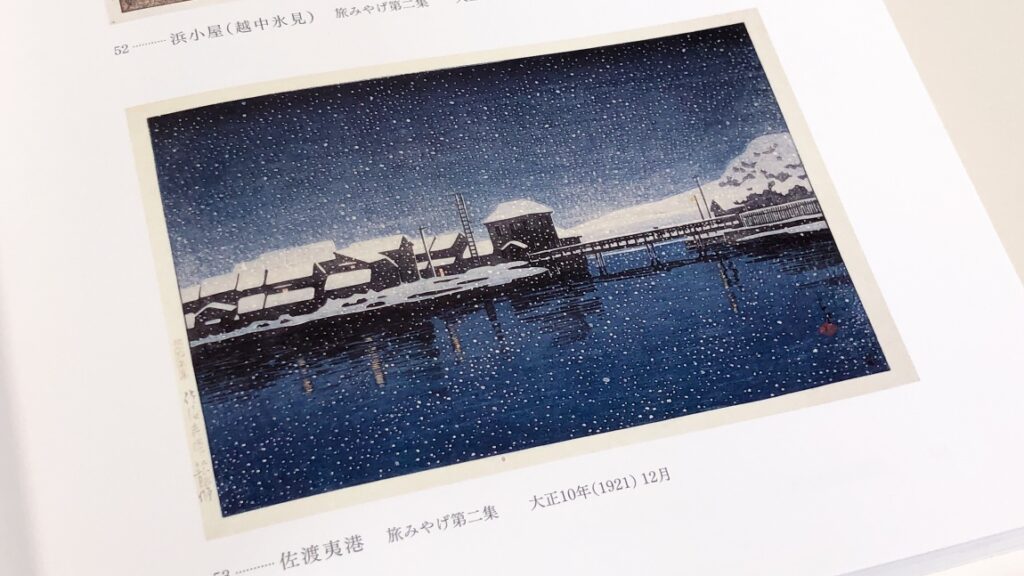

大正10年、巴水は西日本に足を向け、「旅みやげ第二集」を完成させます。全28点という多作ぶりながら、より洗練された画風を感じられます。

『金沢下本多町』では、爽やかな青い空を背景に、上昇気流に乗ってもくもくと舞い上がるダイナミックな入道雲と、競うようにどっしりと鎮座する大樹。日傘をさして通りをゆく浴衣姿の女性が、日本の夏を感じさせます。

夕暮れの河岸に老人と孫が佇む『佐渡相川町』、港に降る雪が点描のように表現された『佐渡夷港』ほか、侘び寂びを感じさせる佐渡方面の作品が多いこともこの作品の特徴です。

順調に画業を続けていた巴水ですが、大正12年9月1日、関東大震災が発生します。無事であったものの家は全焼。版木の大半を失い失意の巴水を、渡邊が旅行に送り出します。

生涯最長の旅の後、「日本風景選集」「旅みやげ第三集」などを発表。徐々に意欲を取り戻すと、「東京二十景」にて再び東京を描きます。

『芝増上寺』は朱塗りの寺社に白い吹雪、番傘で顔を覆った女性が、まさに日本らしい一幅です。構図や色のコントラストも調和が取れたこの作品は、海外にも紹介され、最終的には当時の版画としては異例の3000枚という売上を記録します。

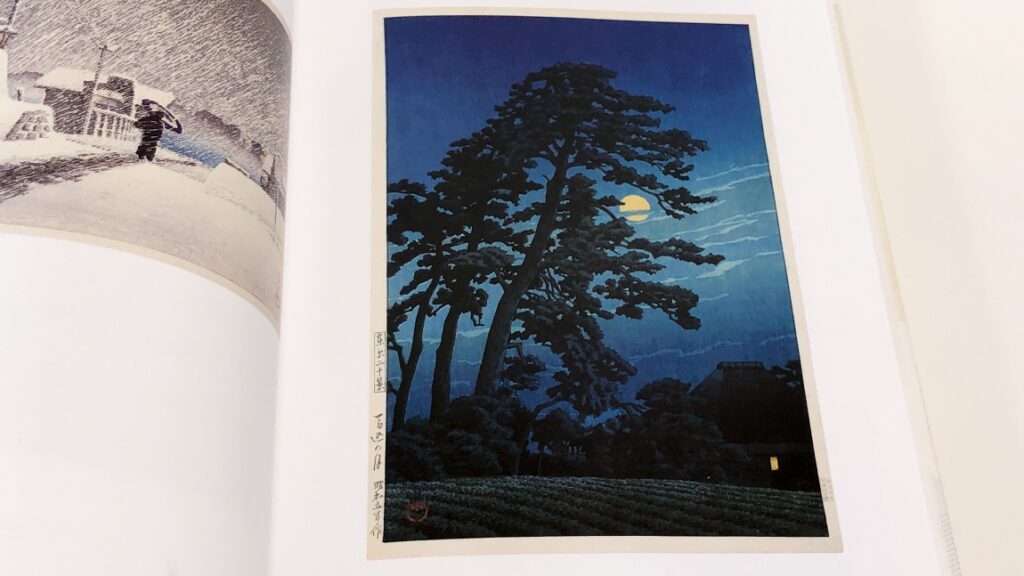

『馬込の月』では、当時巴水が住んでいた家から歩いていける場所に立つ三本松を描きました。

「巴水ブルー」と称される、冴えた夜空に浮かぶ月。大樹の麓に、ひっそりと佇む一軒家。自然という人智のおよばない存在と、人の慎ましい暮らしを対比させています。

古くから変わらない東京の姿を描いたこれらの絵は、巴水らしさがよく表れているとして、彼の作品の中でもとりわけ高い評価を得ています。

昭和6年、巴水は「東海道風景選集」を制作します。

東海道という題材を選んだのは、自分の作品が、同じく風景画家である歌川広重の模倣だと言われたことがきっかけだとされています。

広重の「東海道五十三次」が宿場をメインに描かれたのに対し、巴水は朝焼けのグラデーションと白いアーチ形の石橋が美しい『日本橋(夜明)』や、連なった黒瓦屋根の向こうに浅葱色の駿河湾が拓ける『駿河興津町』など、心ひかれた風景を選んで描いています。

社会的には大きな成功を収めていたものの、「同じようなものを描いている」とスランプに陥っていた昭和14年、画家仲間からの誘いによって、巴水は朝鮮に旅立ちます。

初めての異国の地。日本にはない独特の風景や風習に絵心が生まれ、「朝鮮八景」を手掛けます。

急勾配の巨岩を描いた『金剛山三仙巌』、川で洗濯をする人々を描いた『水原華虹門』など、大胆で新鮮な印象を与える作品が並びます。

第二次大戦後、新しいビルが建ち、車が走り、洋装が増え…と、巴水を取り巻く風景も変化していきましたが、描いたのはやはり、変わらない自然や古くからある建物といった、静かで落ち着いた景色でした。

年を重ね、旅に出ることも少なくなった巴水は昭和32年、『平泉金色堂』を絶筆として、その生涯を終えます。

この絵に取り掛かった時点で体調不良が続いていたため、死期を悟っていたともいわれています。最後の作品に選んだのは「降りしきる雪景色」という、彼が得意とするモチーフであり、画面の奥に歩みを進める雲水の姿は、旅を愛し、新版画の道を追求し続けた巴水自身だともいわれています。

これまで、海外で評価されることが多かった巴水ですが、近年、国内でも再び脚光を浴びる機会が増えてきました。

意外なところでは、アニメーションへの影響が挙げられます。

複数のアニメーターが新版画からの影響を口にしていますが、正確なデッサンで輪郭線を取り、その場にいる者の心を反映するように色彩をつける、という共通点が、アニメと新版画にはあるようです。

好むモチーフが決まっているが故に、類型的な作品が多いことに対し、当時は様々な意見があり、彼自身も気にする時期があったようです。

しかし、その作品が国や時代を問わず、多くの人々の心を捉えているのは、月の光や静かな水面といった自然に、また、地に足をつけて生きる人々の姿に、人間の根源に訴える力があり、巴水には、それを表現できる力があったからではないでしょうか。

旅情詩人と呼ばれた巴水の作品には、東京をはじめ、わたしたちが知っている場所が多く描かれています。作品を手に取り、今一度、その風景を見直してみてはいかがでしょうか。