2024.12.01

レビュー

日本を代表する影絵作家、藤城清治。

『月光の響き』『夕日の中の愛の奇跡』『コスモスは歌う』など、

その作品を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

繊細なカッティングと幻想的な色彩で構成された影絵は見る側を魅了し、

国内外で高い評価を得ています。

影絵作品はこの世に数多く存在しますが、

一目で「この人の作品だ」と分かるその独自性は、他の追随を許しません。

この境地に辿り着いた経緯を、作者の人生を振り返りながら探っていきましょう。

時は大正13年4月17日。三井銀行に勤める父と元小学校教師の母の間に、藤城清治は生まれました。

幼い頃から絵は上手く、物静かな子どもだったそうです。

12歳で慶応義塾普通部に入学。多感な時期に猪熊源一郎と交流を持ち、西洋モダニズムの影響を受けるなど、美術の才能はさらに磨かれてゆきます。

慶応義塾大学経済学部予科に進み、児童文化研究会に入会。そこで彼の人生を決定づける人形劇に出会いますが、時代は折しも、太平洋戦争の真っただ中でした。

海軍予備学生に志願し、九十九里に配属。戦争末期、部下である少年兵が苦しい環境で過ごす姿を見ているうちに、「人生の喜びを伝えたい」という思いが芽生え、彼らに指人形の劇を見せるようになります。

やがて日本は終戦を迎えますが、帰ってきた東京は辺り一面、焼け野原と瓦礫の山。打ちひしがれ、下を向いて歩かざるを得ない人々の姿は、彼に衝撃を与えます。

敗戦で傷ついた人々の心をどうにか元気づけたいと考えたのが、のちに彼の代名詞となる「影絵」でした。

物資が手に入りにくい中、太陽さえあれば光と影で表現できる影絵は、彼の置かれた状況にマッチした表現方法だったのです。

大学卒業後、人形劇と影絵の集団「ジュヌ・パントル」を結成。セミプロとして仲間たちと様々な舞台を上演しました。

社会人としては東京興業(現 東京テアトル)に入社し、宣伝部に配属されます。

テアトル銀座のパンフレット制作などを手がけるなか、編集者花森安治と縁を結び、雑誌「暮しの手帖」の創刊時から、影絵の連載を始めることになります。

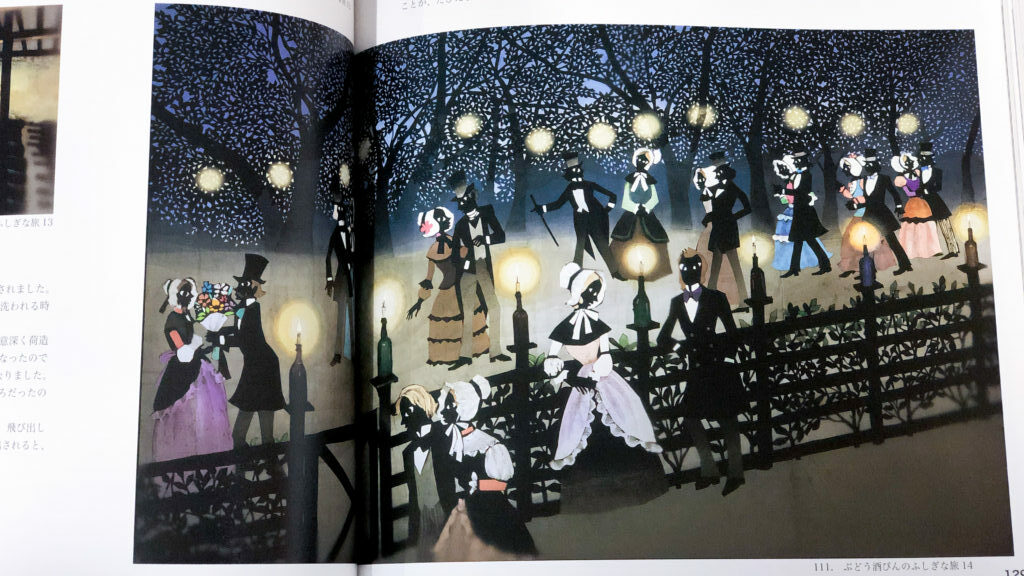

この頃の作品はモノクロで、ポージングしている人物にフォーカスした構図が殆どでした。

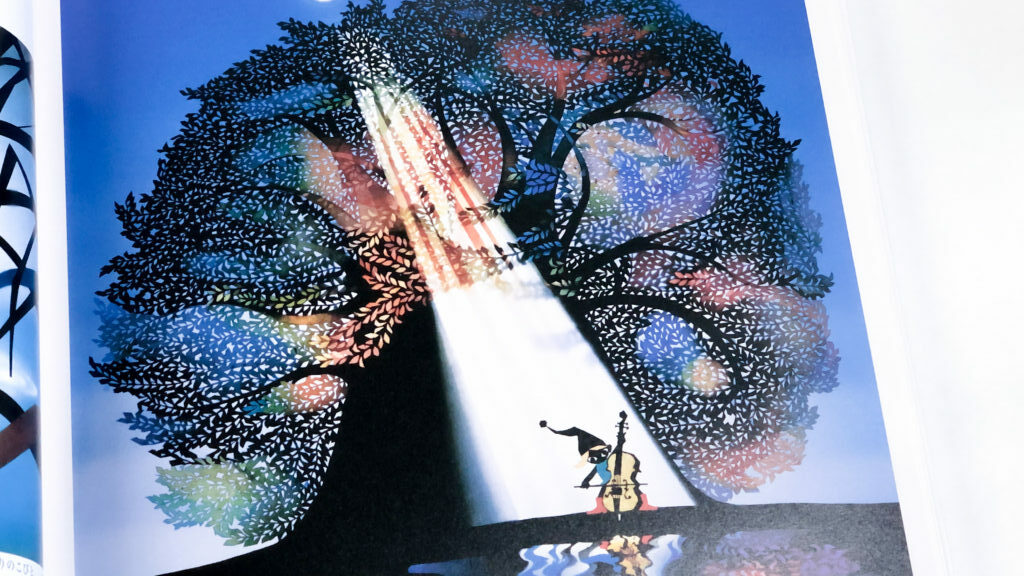

作品が増えると、初の絵本『ぶどう酒びんのふしぎな旅』を出版。こちらも白黒の影絵が挿絵に使われていますが、当時からアンデルセンに惹かれていたことがうかがえます。

影絵作成に関しては、独自で編み出した手法を用いています。

カミソリ一枚を指で挟み、トレーシングペーパーをフリーハンドで切っていくという、完全なアナログ作業です。非常に手間がかかることは、想像に難くありません。

しかしそれゆえに、レーザーカッターなどの切れ味とは違った、勢いや味のある線、作者の言葉を借りるならば「呼吸する線」が生まれたのでしょう。

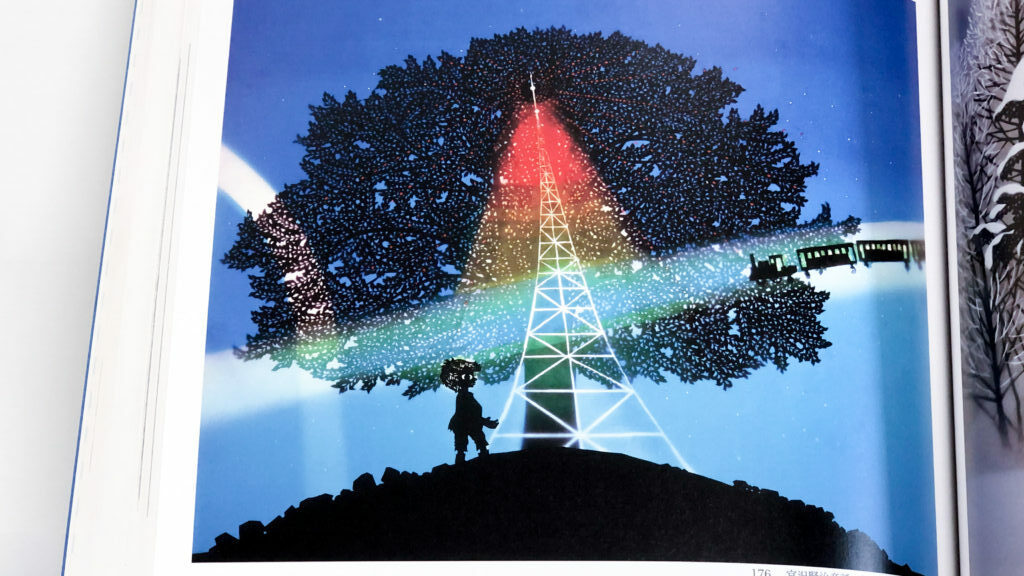

1951年会社を退職すると、本格的に影絵や人形劇の制作に携わるようになります。NHKの専属となるなど新たな世界に足を踏み入れ、『泣いた赤鬼』『銀河鉄道の夜』といった影絵劇で多くの賞を受賞するなど、充実した日々を送ります。

1966年、「人気キャラクターを作りたい」という希望を抱き、自主提供の「木馬座アワー」をプロデュースします。この中で生まれたのが、「バハハーイ」などで有名なカエルのキャラクター、「ケロヨン」です。

評判は瞬く間に全国に広まり、その年の12月には「第1回ケロヨンショー」を日本武道館で開催するに至りました。

当時、子ども向けの催しがこのような大きな会場で開かれることも珍しかったようですが、ショーには最先端のスーパーカーが登場するなど、内容も画期的なものだったそうです。

しかし、急激な人気の上昇は、運営に混乱をもたらしました。

収容人数以上のチケットを販売してしまうなど、経営上の問題が発生し、最終的に彼は団体から離れることになります。この一連のできごとは、まさに影絵のように、彼の人生に光と影をもたらしたといえるかもしれません。

テレビ関係の仕事を整理したのち、1974年、古巣の「暮しの手帖」に復帰し、連載を再開します。ここから本格的に影絵作家としての活動が主となります。

この頃から作風に変化が見られます。

繊細な背景を描くようになり、登場人物はあくまで画面を構成する一つの存在となりました。影絵に色が付けられ、現代でよく知られたイメージの作品を生み出すようになります。

暮しの手帖でのシリーズ連載「お母さんが読んで聞かせるお話」の中では、『お見舞にきたぞうさん』『ロンドン橋でひろった夢』など、風船や虹といった色彩を生かした、かわいらしく夢のある影絵を楽しむことができます。

瞳の大きな少年少女、楽器を奏でるこびと、色彩豊かな虹や風船、メリーゴーランドや花火が空を飾り、細かい葉っぱの樹木…それらが一堂に即して、太陽や月の光の中で輝くような、明るく、夢のように美しい作品です。

切り絵だけではなく、裏にカラーフィルターや違った材質の紙を幾重にも貼り付けることで、光の階層が生まれています。作品にピンホールによる照明が当たっているように見えるのは、この作業の賜物です。

木馬座アワーなどの「舞台」と、絵という「静止画」は、まるで違う才能を必要とするように思えるのですが、作者の中では「人を喜ばせる」という目的の上で、繋がったものだったと言葉を残しています。

新たな作風を得た彼ですが、1978年、恩人でもあり同士でもある編集長、花森が死去します。

[図録]花森安治の仕事 デザインする手、編集長の眼 表紙画像

その遺志を継ぐように、今度は雑誌の表紙を担当するようになります。

影絵と同じく、大きな瞳をもつモダンな女性のイラストは強い印象を残し、『暮しの手帖』のアートワーク全体を引き受けていたといえるでしょう。

物語の挿絵を数多く手がけた藤城清治ですが、特に好んだ作家の一人が宮沢賢治です。

『よだかの星』『グスコーブトリの伝記』など、理想の世界のために自己犠牲を超え、幸せにたどりつくという哲学が特徴的です。

単純に「ファンタジー」というジャンルにくくりきれない複雑な世界観は、藤城清治の幻想的な作風と非常にマッチしていました。

宮沢賢治の代表作『銀河鉄道の夜』では、大樹をバックに夜空を走る鉄道や、宇宙空間の表現が見事です。

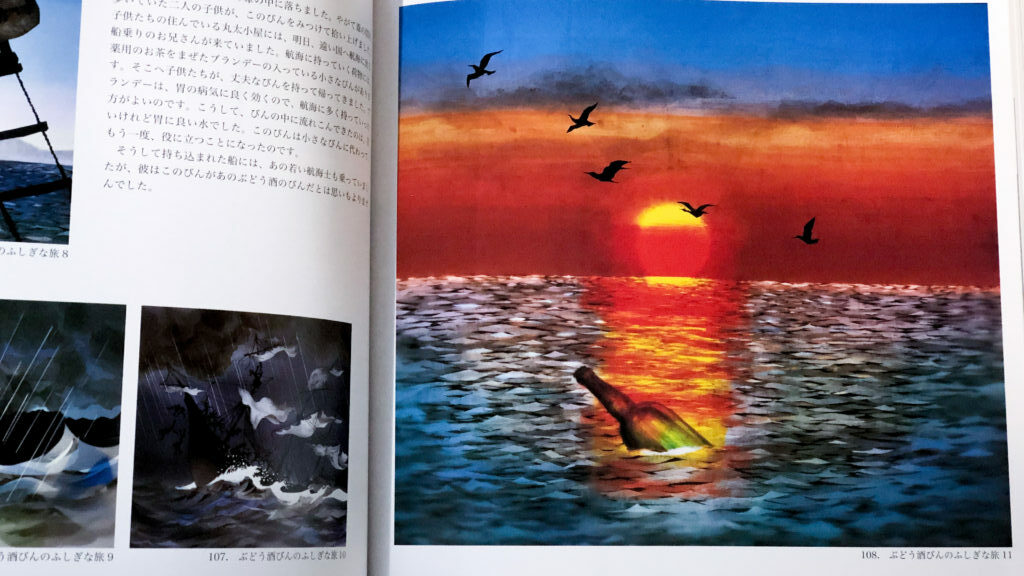

同じく彼が惹かれたのが、詩人アンデルセンでした。

『人魚姫』など、美しさと哀しさを感じさせる世界観は藤城清治の作品によく似合います。

『ぶどう酒びんのふしぎな旅』はアンデルセン作品の中でも最も好むもので、初めて出版した絵本もこの作品でした。

60年後、当時白黒であった作品にカラーをつけ、改めて出版し直したという経緯からも、この作品への強い思い入れが感じられます。

「忘れるということはいいことだ」「人生にはそういうこともある」「上にあったものが下になる」など、ある程度人生を重ねた読者にこそ響くすれ違いの物語が、美しいイラストとともに語られています。

主人公である女性が身につけている美しいレースの表現、薄汚れた倉庫、砕け散るガラス瓶など、喜びのシーンも、悲しいシーンも、幻想的な光と影で表現されています。

美しい影絵で高い評価と人気を確立した藤城清治ですが、80才になり、サイン会で訪れた広島で原爆ドームを目にしたとき、「これを描かなくてはいけない」と強く心を揺さぶられたそうです。

戦争を身を持って体験した彼ですが、それまではあえて、戦争のことを考えないようにしてきたと言葉を残しています。

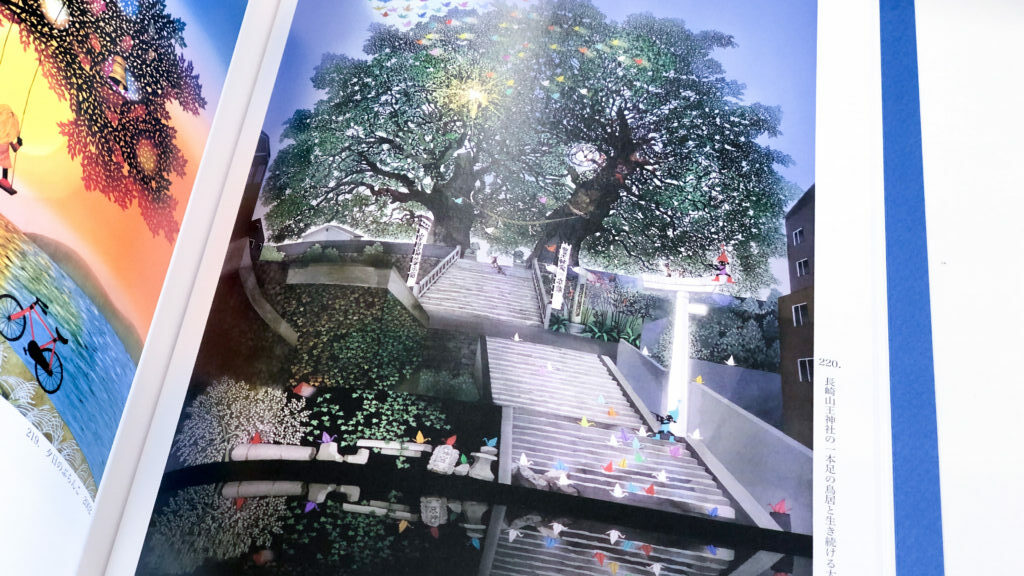

はじめて、目の前の現実や自然と向き合って生まれた作品『悲しくも美しい平和への遺産』は、崩れかけた原爆ドームの上でこびとが横笛を奏で、それに合わせるように折鶴が空を舞っています。

現実とファンタジーが融合した新境地の作品、といえるでしょう。

その後、日本は東日本大震災に見舞われました。

彼は現地に赴くと、被害に見舞われた場所を実際に見て、『陸前高田の奇跡の一本松』や『陸前高田の奇跡の一本松』など、被災地を描いた作品を数多く残しています。

そこに描かれた風景はただ無惨な姿ではなく、それでも明るい方を向こうとする、復興への祈りや希望が感じられます。

彼の作品を通してみていくと、技術の高さもさることながら、ただ「美しい、きれい」というところを超えているように映ります。

あるドキュメンタリーで沖縄を訪れた作者は、特攻隊に志願し亡くなった友人を思い出し、涙を流しています。

宮沢賢治に「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」という言葉がありますが、自分だけが幸福であっても…という気持ちが、藤城清治の心の奥底にも残り続けているように感じられます。

それでいて、青年期、戦地に生きる少年兵に対して感じた「生きる喜びを伝えたい」という意志が、作品全体を明るく、希望を感じさせるものにしているのかもしれません。