2025.04.21

レビュー

ディック・ブルーナが生み出した、世界一有名なうさぎの女の子、ミッフィー。

絵本は約40言語に翻訳され、世界各国で大人気です。

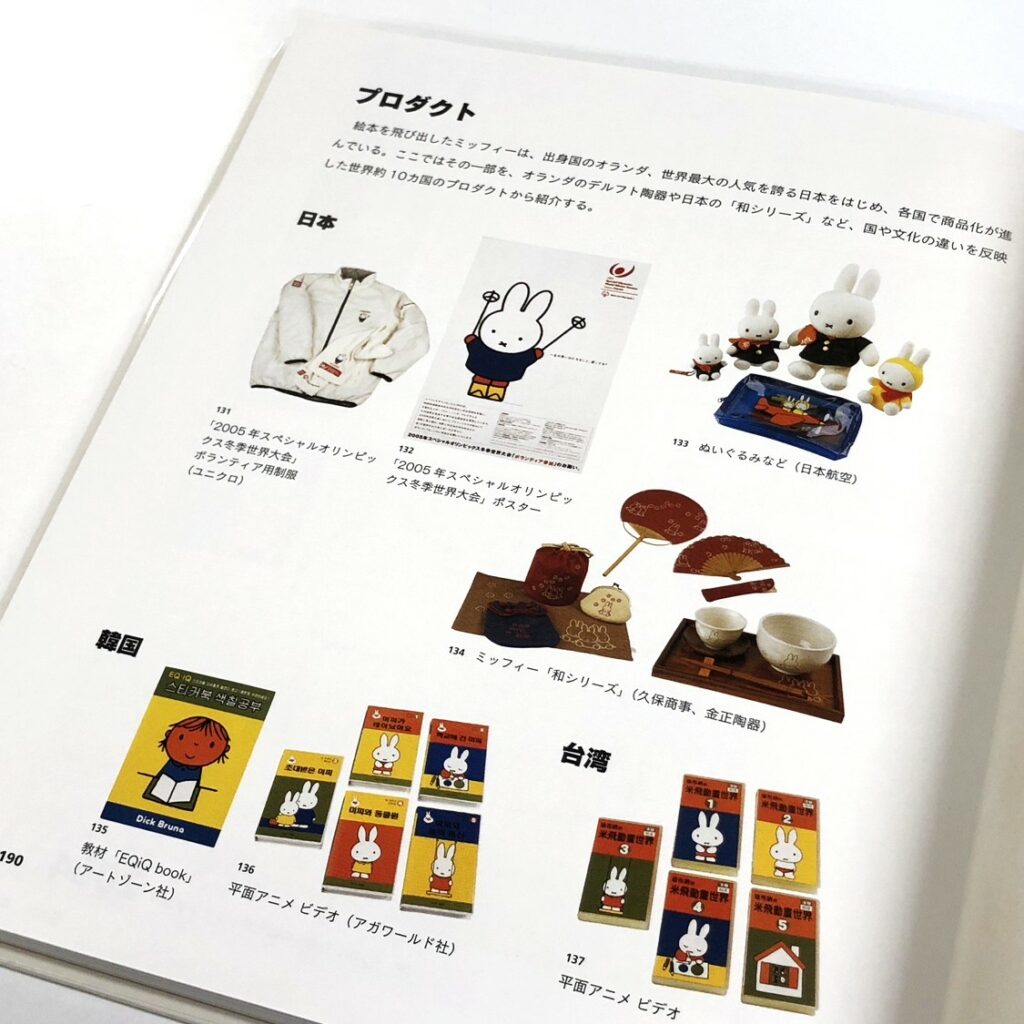

何ともいえない可愛らしさやデザイン性の高さはグッズ展開にも適しており、

ぬいぐるみから文房具、食器まで、さまざまな形で人々の生活に溶け込んでいます。

2025年には誕生70周年を迎え、日本では「誕生70周年記念 ミッフィー展」が全国を巡回予定です。

ただ、ミッフィーはただ可愛らしいだけの存在ではありません。その奥に存在する、ブルーナの深い哲学を探ってみましょう。

ミッフィーのデザインが生まれた背景を知るために、まずはブルーナのデザイナー時代についてみていきましょう。

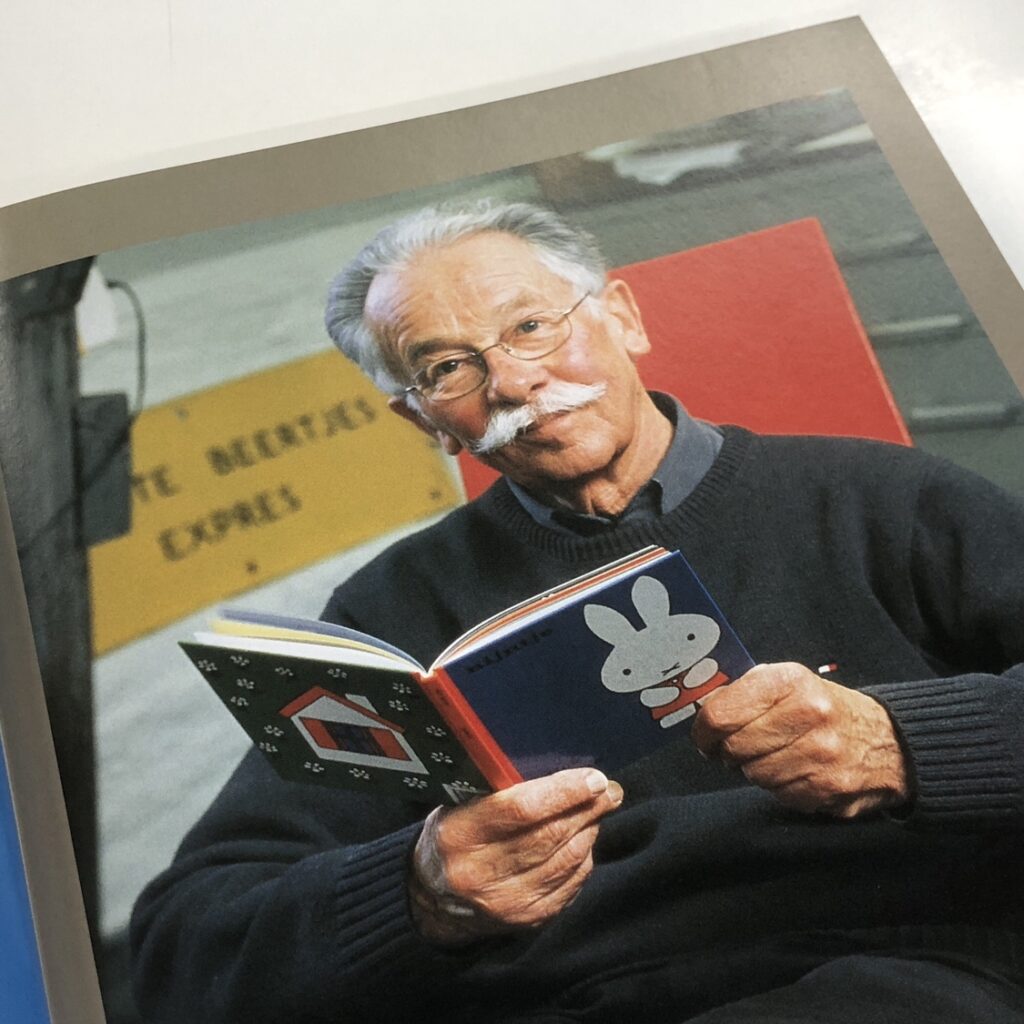

1927年8月23日、オランダのユトレヒトに生まれたディック・ブルーナ。

高校卒業後、父が経営する出版社「A・W・ブルーナ&ズーン」に就職します。

当時、ヨーロッパでは鉄道網が普及し、列車で移動する人が増えていました。商才に恵まれたブルーナの父は、車内で気軽に読むことができるペーパーバッグを売り出し、会社を中堅出版社に成長させます。父は息子が経営を継いでくれることを望みましたが、ブルーナの関心は違うところにありました。「ブックデザイン」という概念が広まっておらず、ただタイトルが印字されただけの表紙が一般的であった時代、彼は表紙のデザインに可能性を見出し、意欲的に取り組みます。

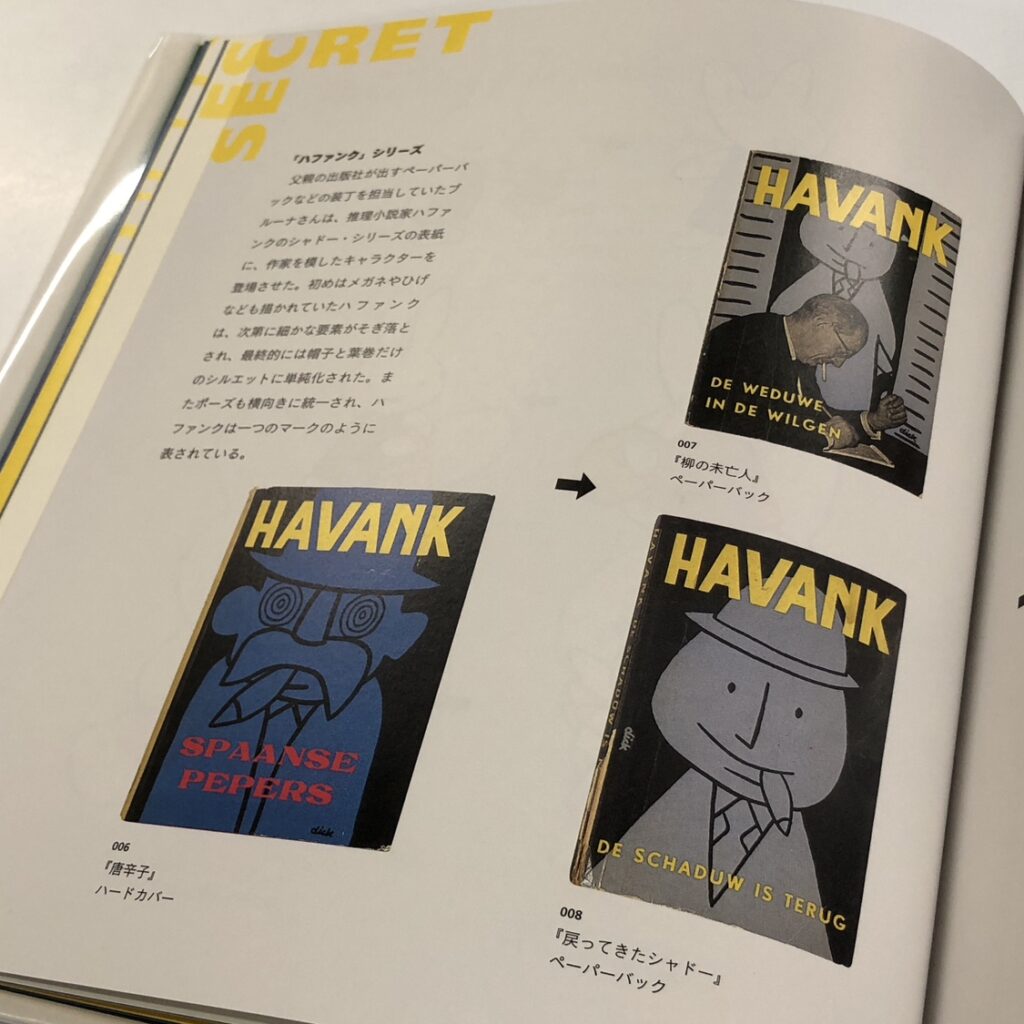

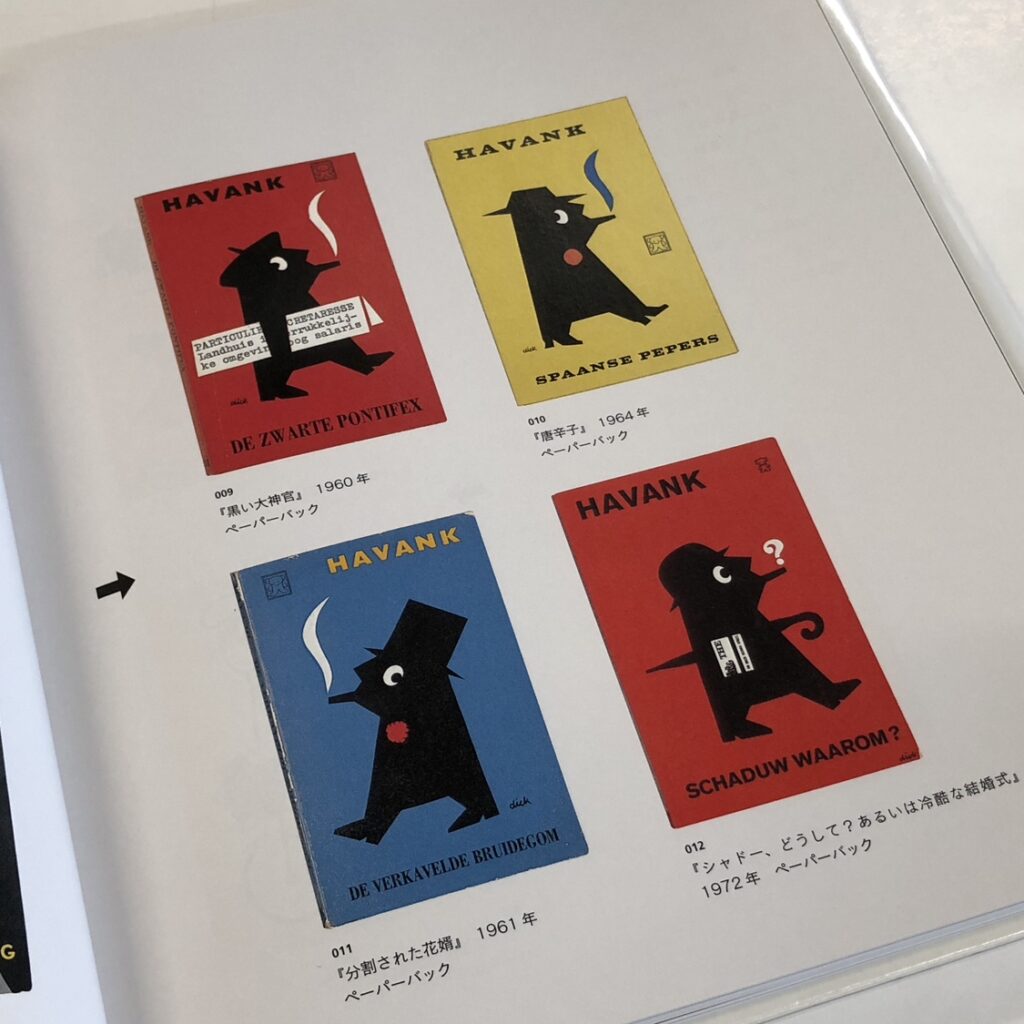

彼の仕事をみてみましょう。推理小説の表紙では、作家ハファンクを模したキャラクターを登場させています。

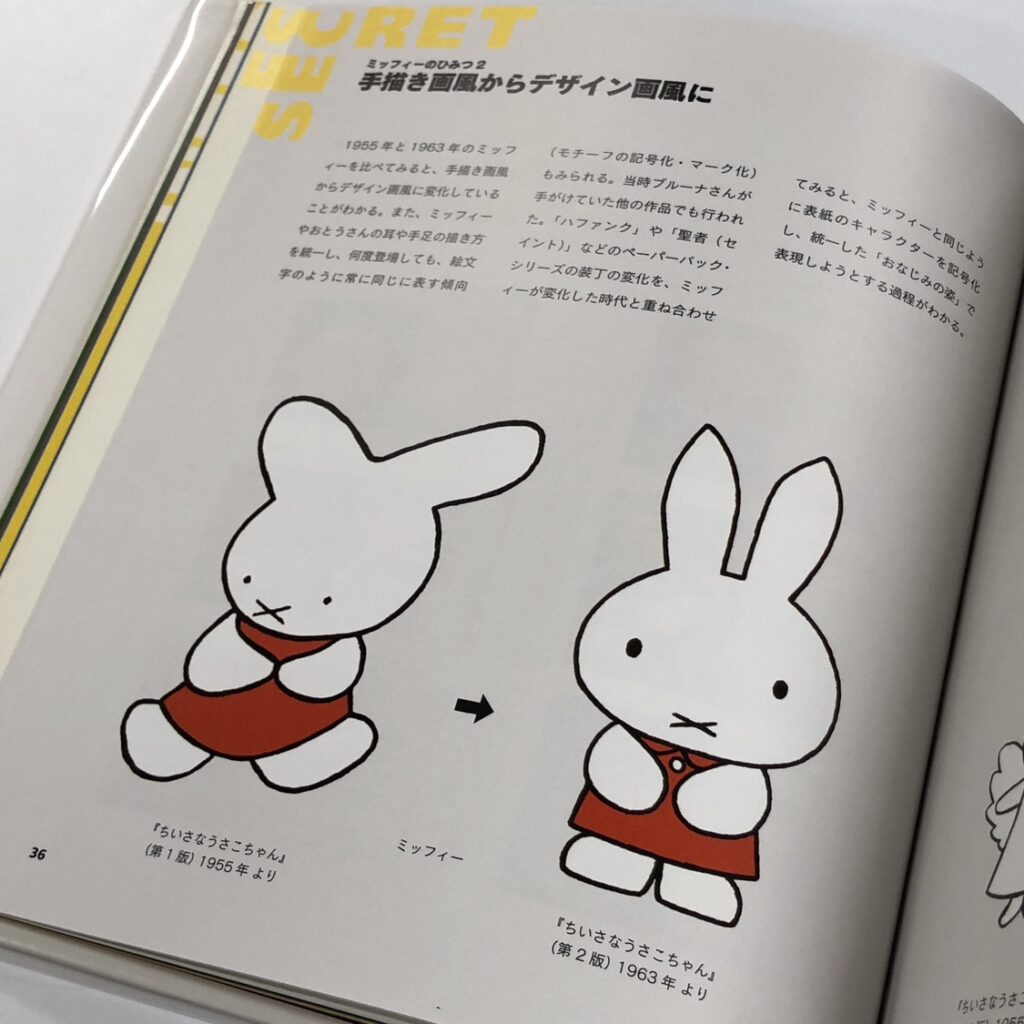

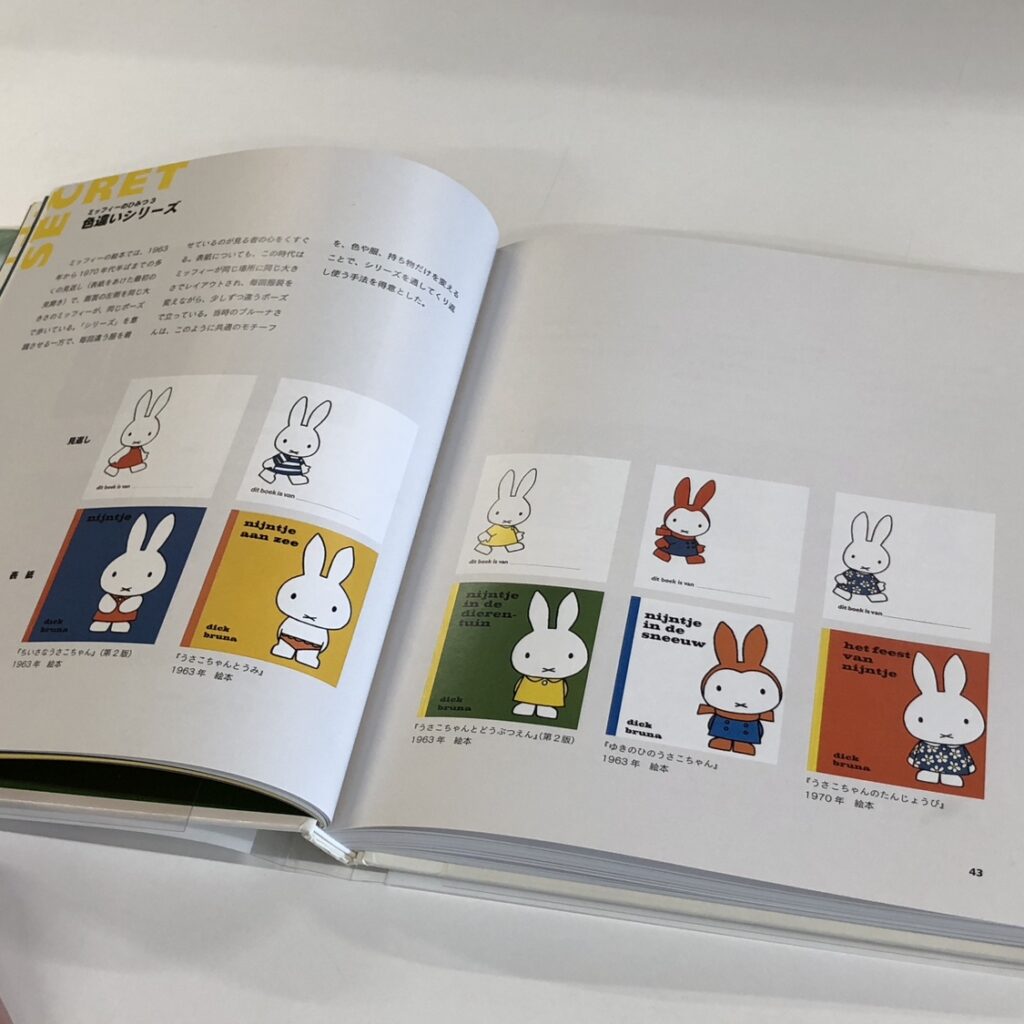

帽子と葉巻というシンプルなシルエットを確立し、記号のように、どの巻でも同じ場所に配置、ビビッドな背景カラーや小道具のみで変化をつけています。ミッフィーの絵本の表紙と共通するものがありますよね。

現在では絵本作家として有名なブルーナですが、会社に在籍していた20年間で、約2000もの表紙を手掛けています。同じキャラクターを繰り返し登場させることでシリーズ性を意識させる作風は、出版社時代に確立していることが見てとれます。

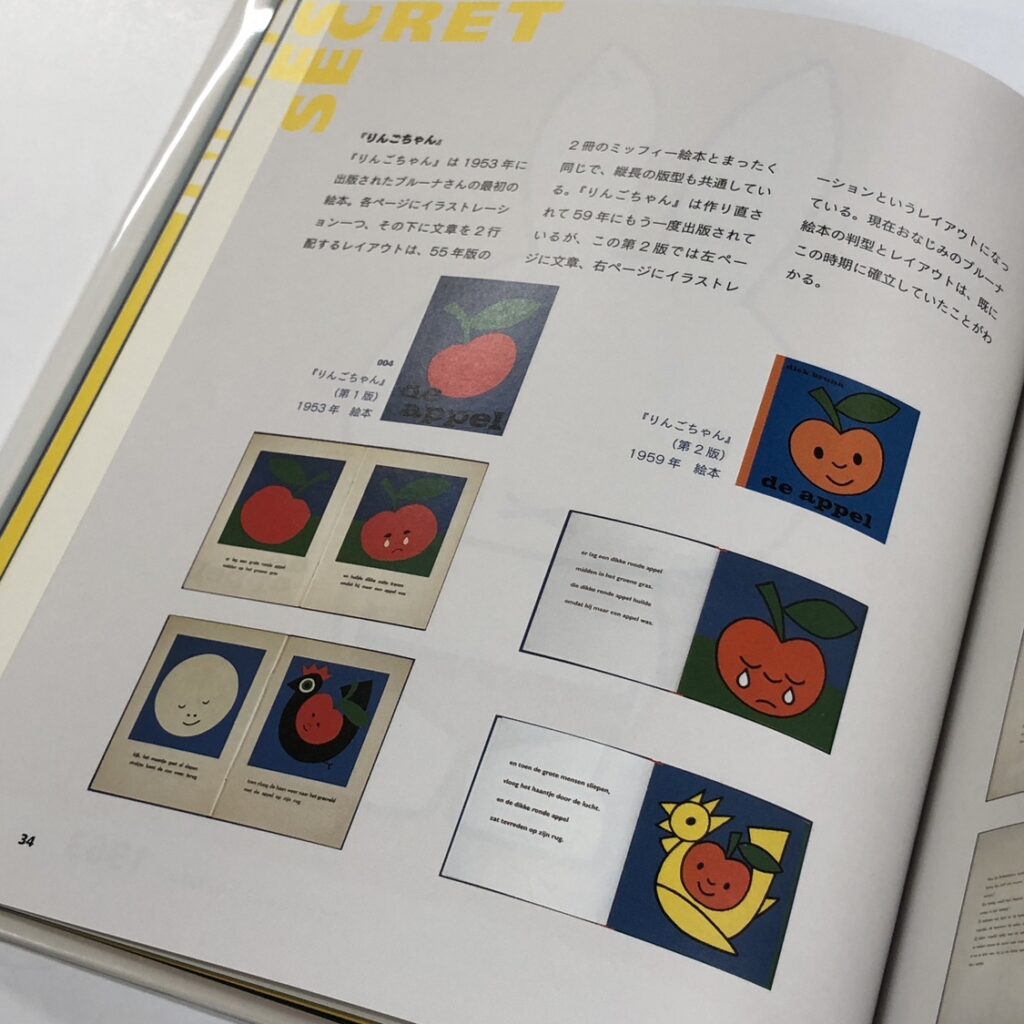

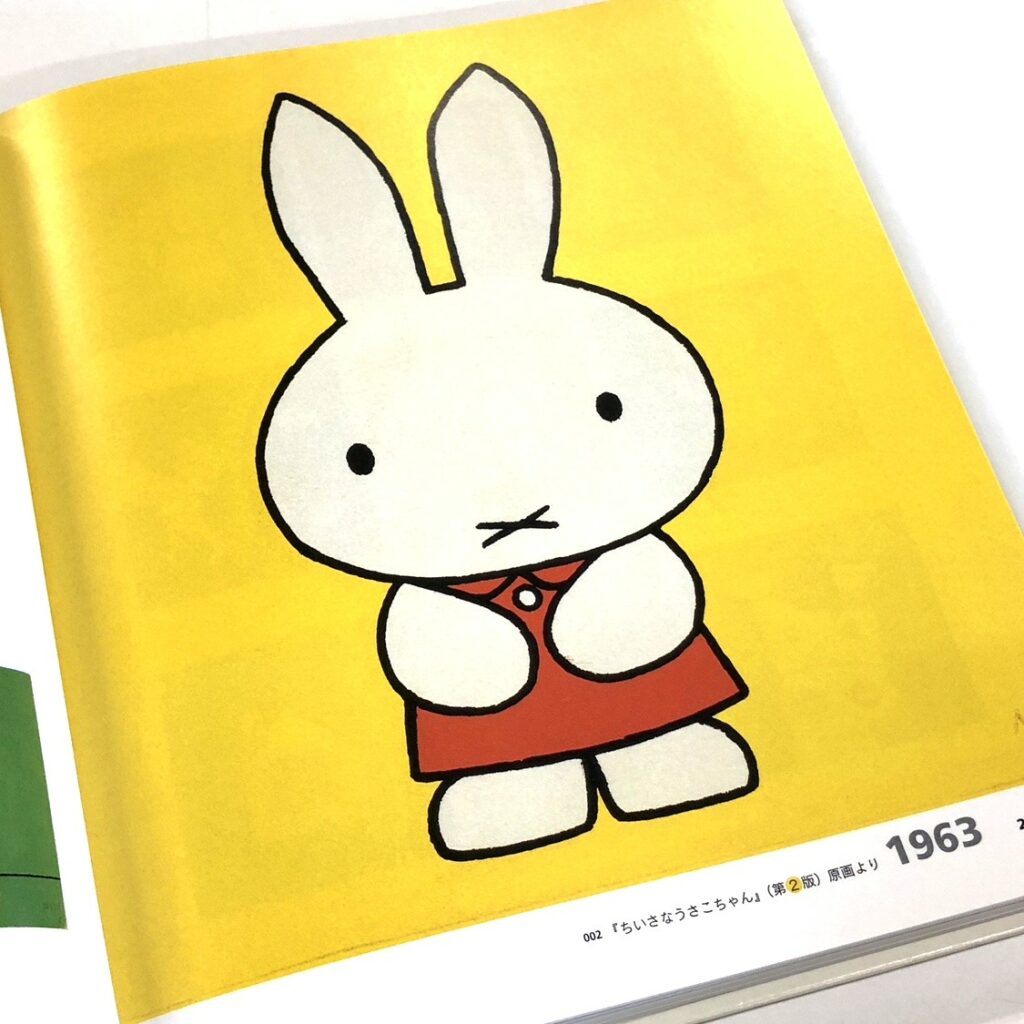

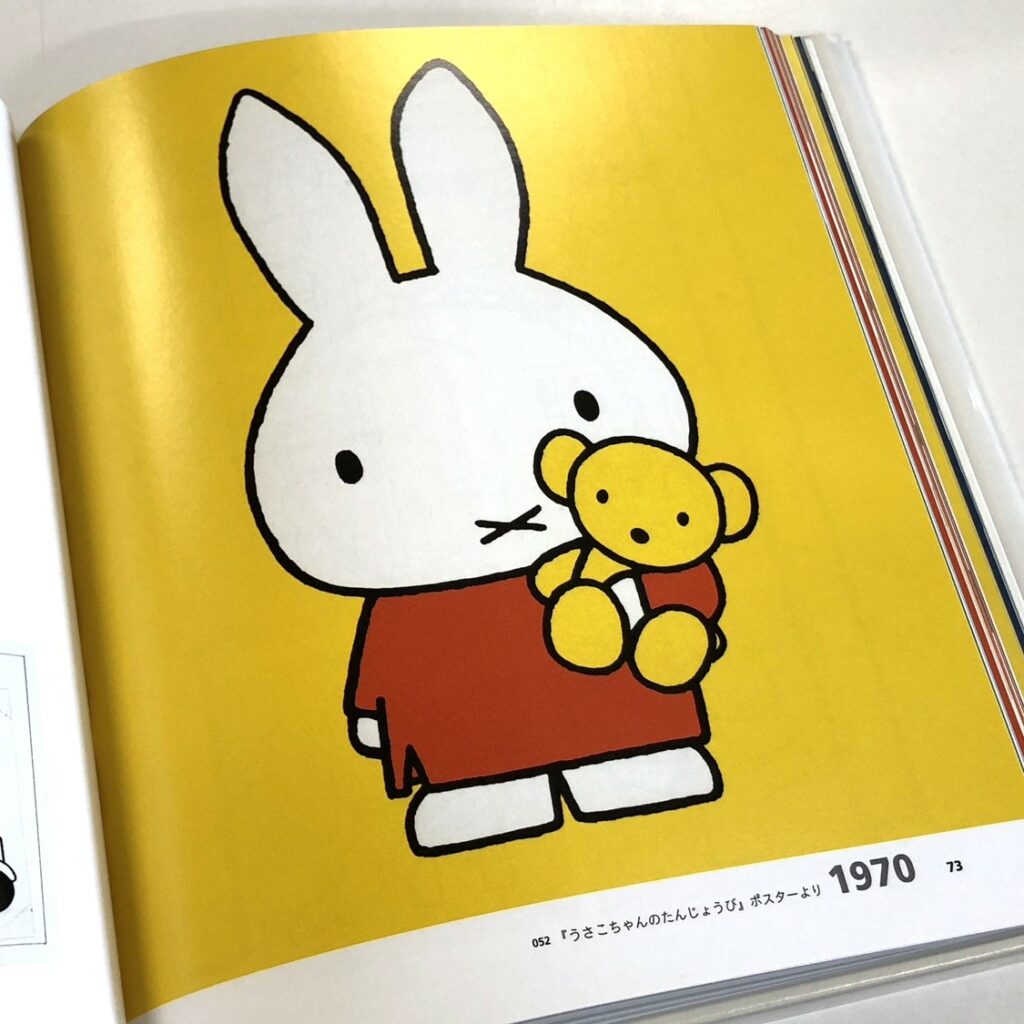

1953年、ブルーナは初の絵本『りんごちゃん』を出版。創作の世界に足を踏み入れると、1955年に『ちいさなうさこちゃん』を出版します。当初は手描き風のイラストでしたが、1963年頃には全体のフォルムを統一化し、現在のミッフィーの形に近づいていきます。

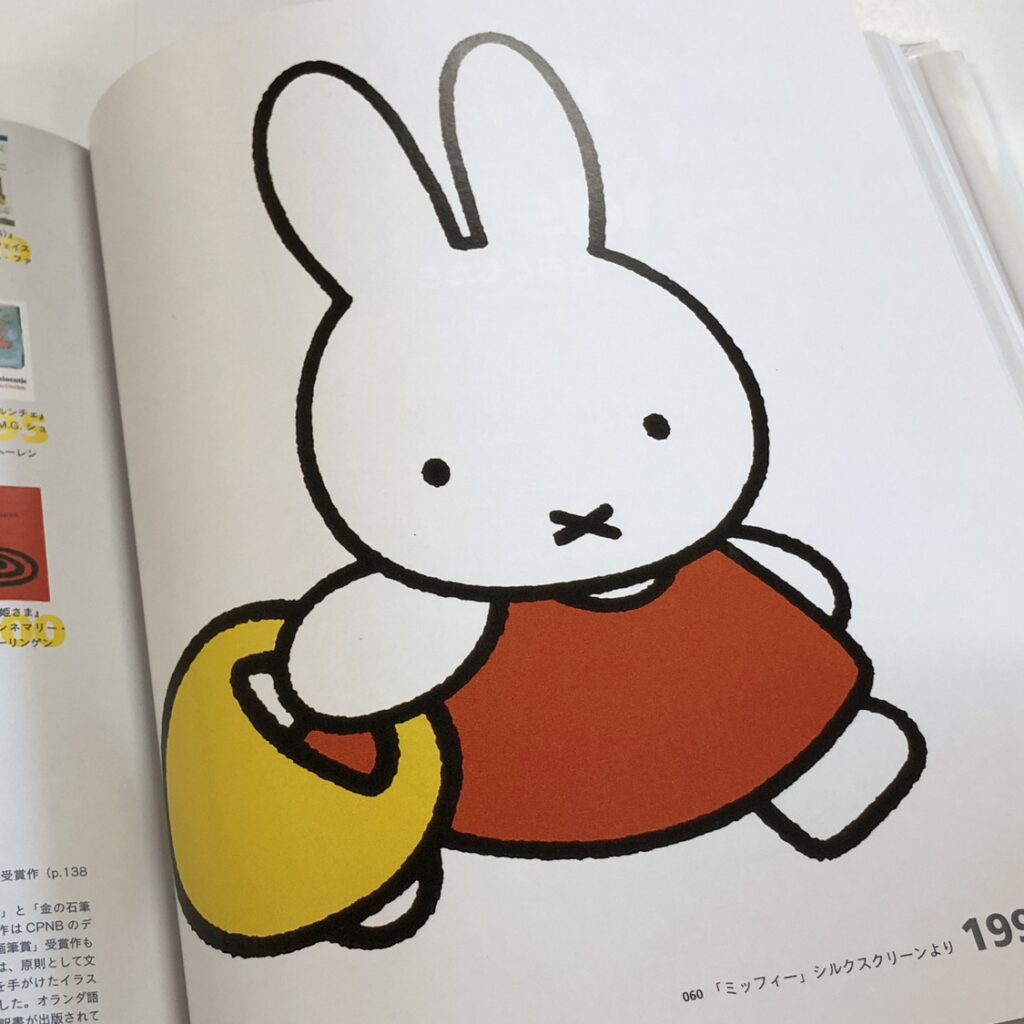

それでは、完成したミッフィーのイラストをみていきましょう。

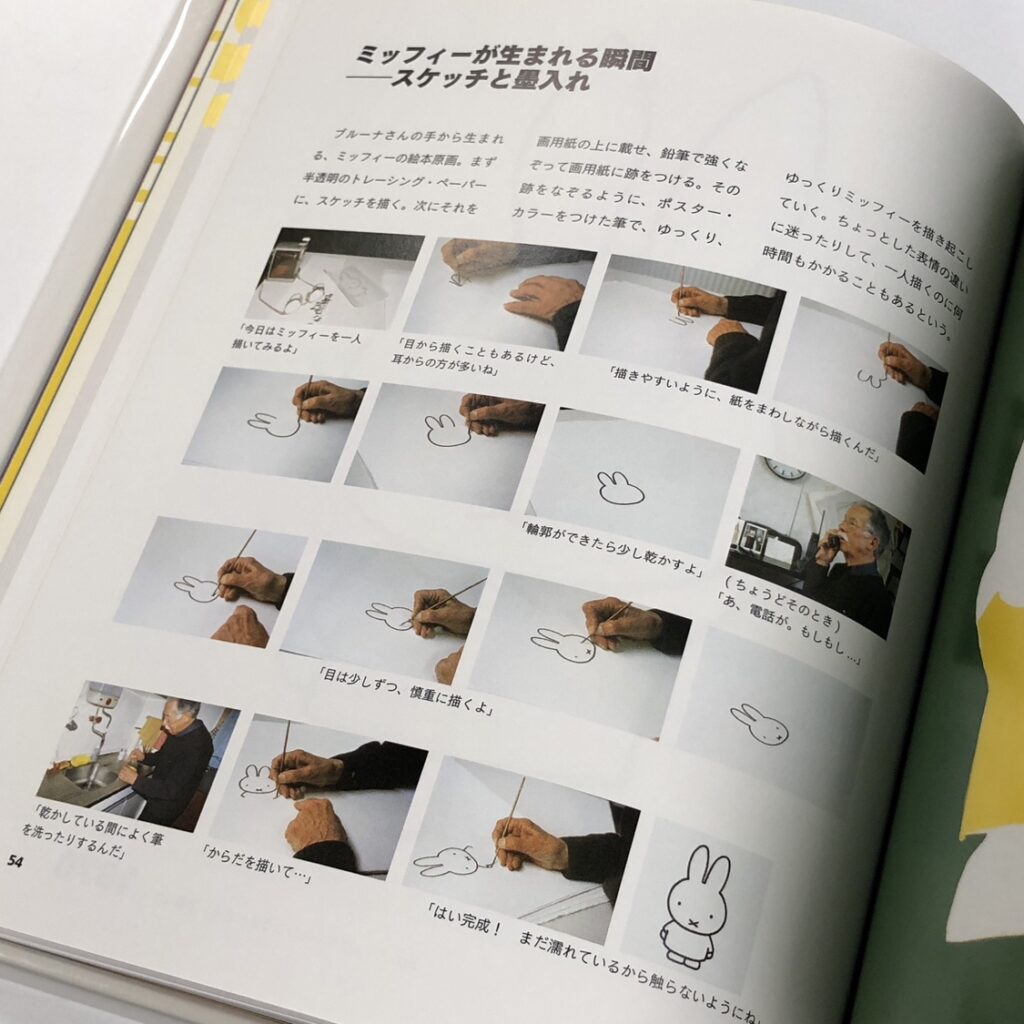

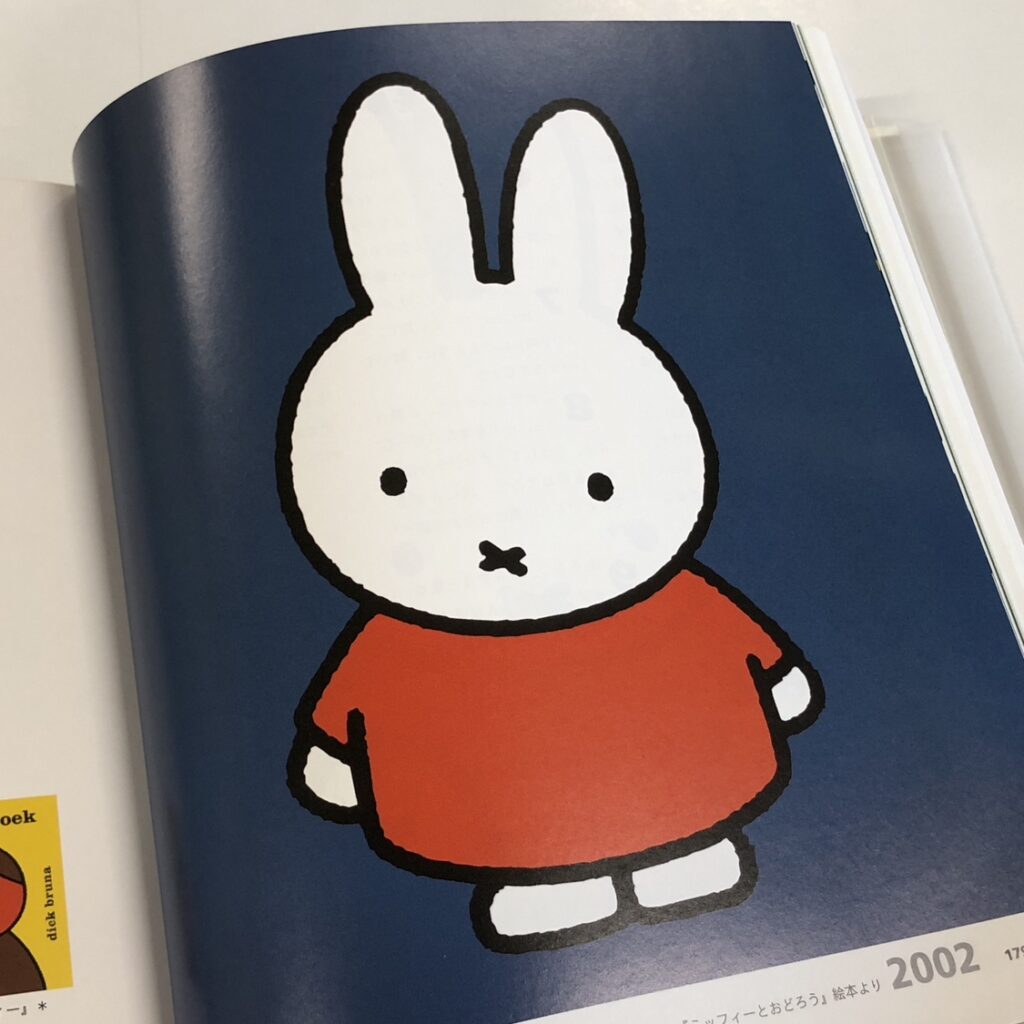

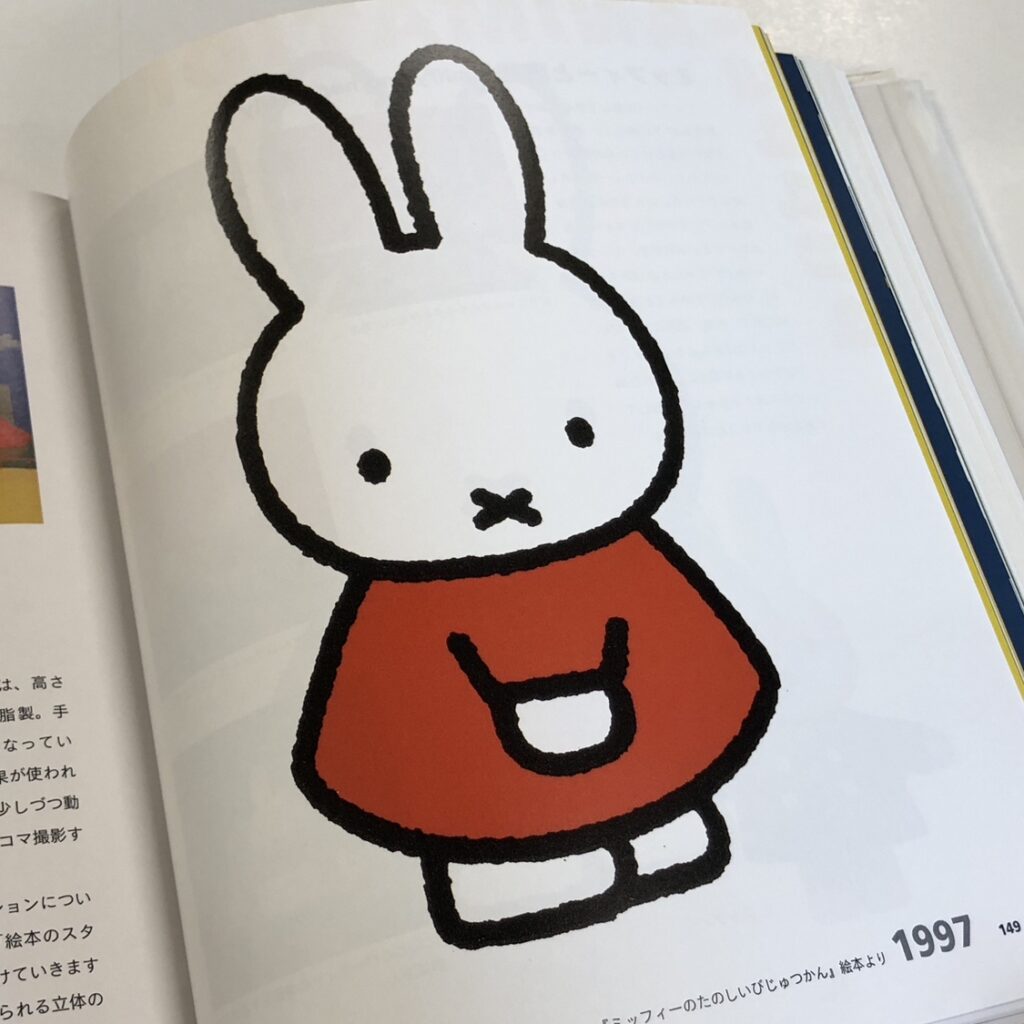

一見、迷いなく引かれた明確な線に見えますが、よく見ると、意外なほど描線に震えや揺れがあることが分かります。ブルーナは全ての線をフリーハンドで描いています。1枚の絵が完成させるまでに、何回もの描き直しを経ているそうです。彼自身の言葉を借りるなら「呼吸する線」、作者の心臓が鼓動を打つように震える線に、ブルーナは意味を見いだし、見る側はあたたかみを感じているのかもしれません。

ミッフィーの2つのつぶらな瞳とバッテンの口も、一見シンプルながら、いざ真似してみると、再現はそう簡単にはいきません。全体が、絶妙なバランスで成り立っていることが実感できるでしょう。

1つのしずくで悲しみを、1本の線で山の稜線を表現するなど、彼の表現はそぎ落とされたシンプルさを好みます。説明が最低限であることは、受け手のイマジネーションを呼び起こします。その力を、ブルーナは信じていたのではないでしょうか。

続いて、ブルーナの大きな特徴ともいえる、色彩に焦点を当てていきます。

まずは、「色彩の魔術師」といわれた巨匠、アンリ・マティスの影響に触れておきましょう。

ブルーナは青年時代、絵の勉強のためにヨーロッパ各地を回りましたが、なかでも南仏、ヴァンスでマティスが手がけたロザリオ礼拝堂の壁画やステンドグラスを見たとき、「これが自分の好きなものなんだ!」と悟ったといわれています。機会があれば、絵本『うさこちゃん びじゅつかんへいく』を手にとってみてください。表紙がマティス1958年の作品「植物」へのオマージュであり、ブルーナがマティスから強い感銘を受けていることがわかるでしょう。

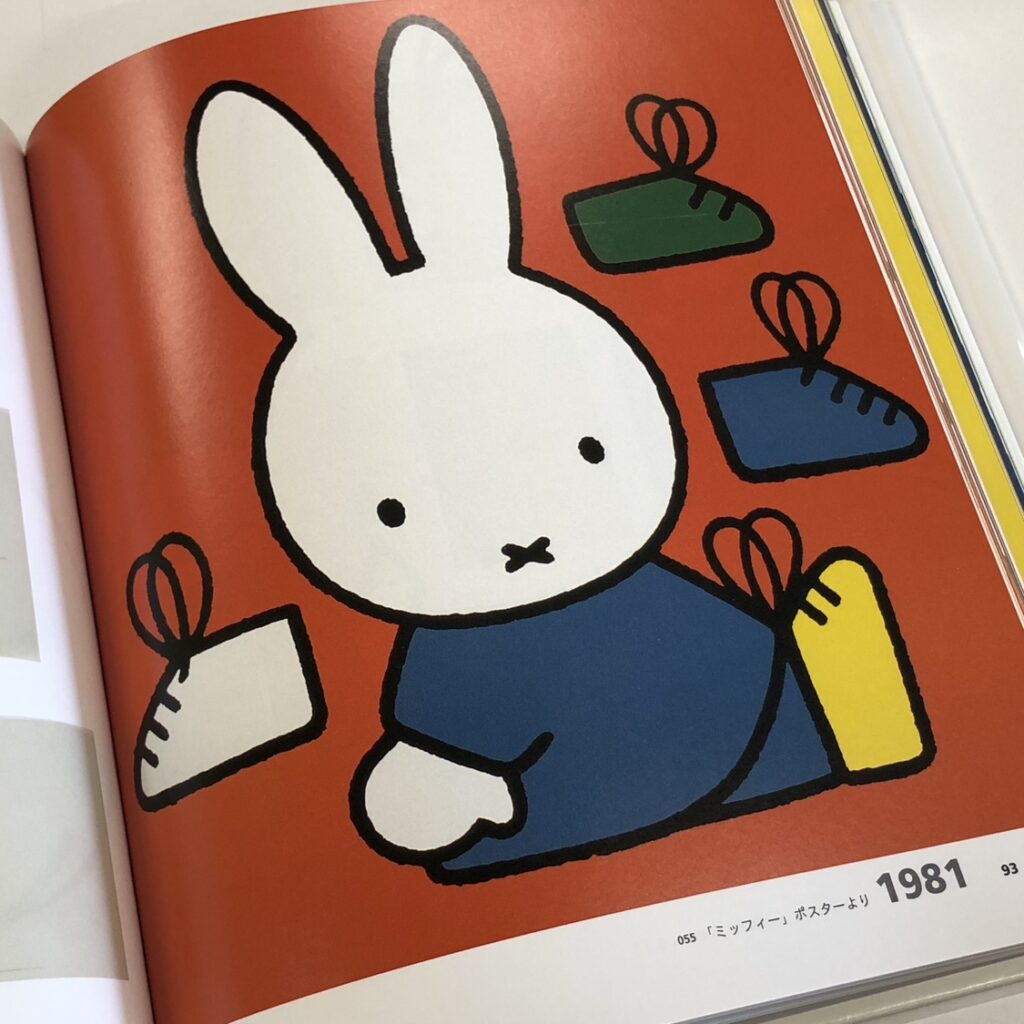

さて、ミッフィーの絵本で使われている色は6色のみであることは比較的広く知られていますが、このブルーナ・カラーにはそれぞれ意味がこめられています。物語の内容と、場面の色を確かめながら絵本を読んでみると楽しいかもしれません。

オレンジに近いブルーナレッドは、ミッフィーがあたたかい気持ちや、うれしい気持ちであるときに使われます。

赤みがかったブルーナイエローも同様に、明るさ・楽しさを表しています。

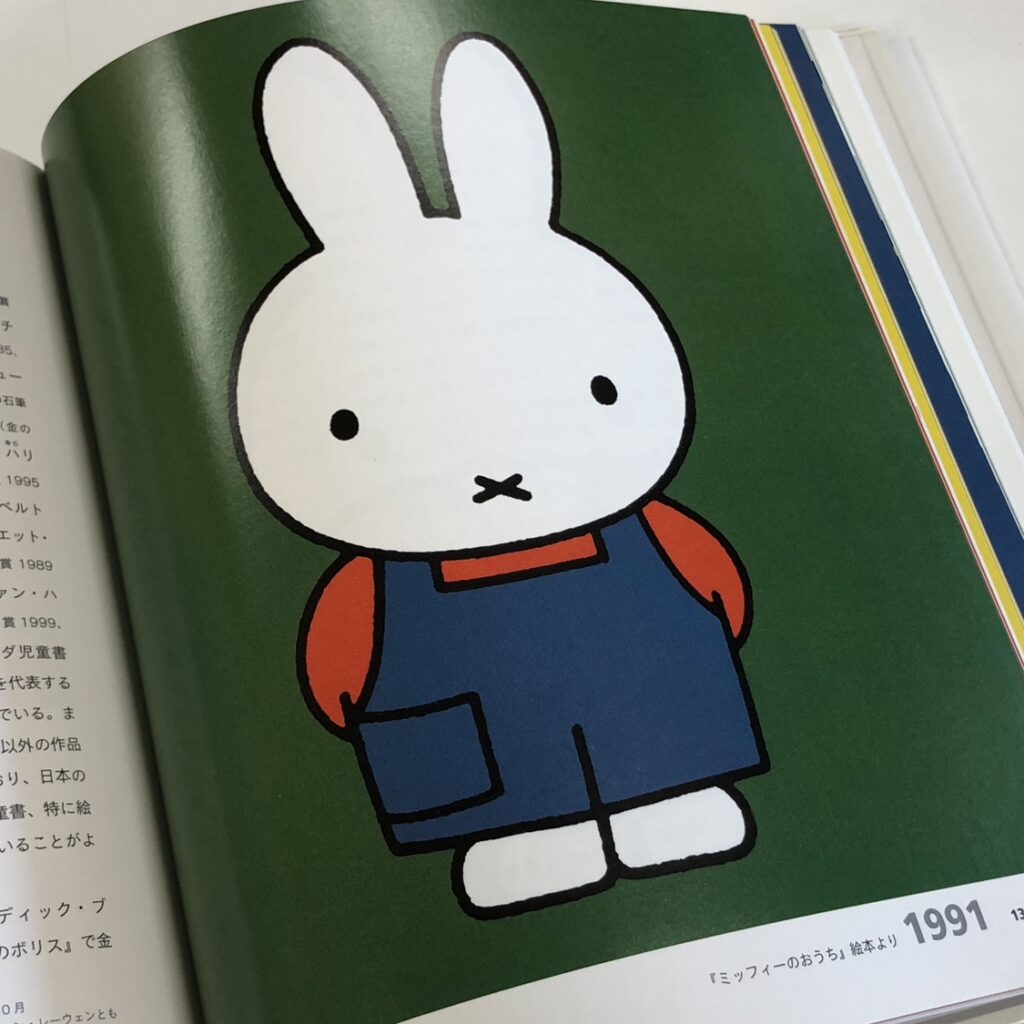

深みのあるブルーナグリーンは安心・安定の色とされ、樹木やアウトドアなど、自然を表現するときにも使われています。

ブルーナブルーは青空の表現に使用されますが、悲しさや静けさ、恐れなど、ミッフィーが不安な気持ちであるときにも使われます。

当初、ブルーナはこの4色で展開しましたが、のちに次の2色を加えました。

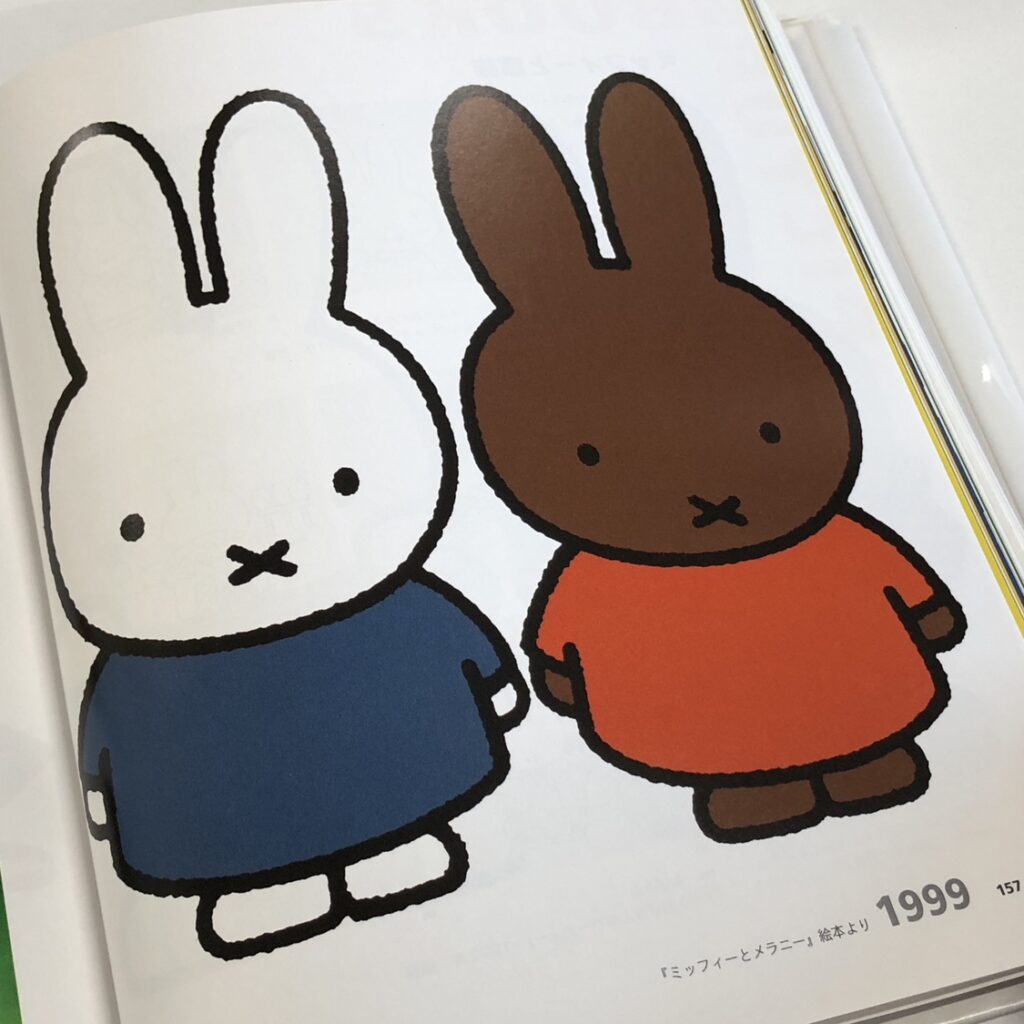

ブルーナブラウンは犬のお友達、スナッフィーを描くためにどうしても欠かせない色でした。

ブルーナグレーは、象や雲を表現する必要性からバリエーションに入りました。

いずれも冴えた色でありながら、画面の中でぶつかりあうことなく、お互いを引き立てあうかのように存在しています。ひとことで「赤」といっても、この世には無数の赤が存在します。この6色も絶妙な色合いであり、考えに考えぬいて生み出されたものだと推察されます。また、線画への着色方法ですが、下絵に合わせて色紙を切り貼りする手法が使われています。これも後期マティスの切り絵に近い方法ですが、筆などによる濃淡や塗りムラが一切出ず、全て同じトーンで、統一感を演出できることが大きな特徴です。自身が厳選した色の効果を、最も生かせる方法だったのでしょう。

グラフィックデザイナー時代から、ブルーナはグラデーションを一切使っていません。ここにも描線と同様、シンプルを好む彼の姿勢が表れています。

最後に、絵本の主たる読者である、子どもに向けられた工夫をみてみましょう。

ミッフィーをイメージするとき、殆どの方が、正面を向いたイラストを思い浮かべるでしょう。体が正面を向いているときに顔が正面を向いているのは自然なことなのですが、ミッフィーの場合、体が横を向いているときでも、顔は正面を向いています。理屈に慣れた大人の目にはやや不自然にも感じますが、これは、小さな読者に対するブルーナなりの配慮でした。真正面からミッフィーの真っ直ぐな瞳を描くことで、絵本を読んでいる子どもに対し、「あなたを見ているよ」と伝えるためなのだそうです。

また、シリーズの絵本を手にとってみると、判型は全て17cmの正方形です。これもまた、小さな子どもの手におさまる形を追求した結果です。

シリーズにはさまざまなお話があるのですが、ページ数は基本的に揃えられており、右ページに数行の文章、左ページにイラストという形式が貫かれています。子どもが集中力を保って読むことができる、適切な長さとスタイルだと考えたのでしょう。

ミッフィーを中心にブルーナの作品を見てきましたが、いかがでしたでしょうか。

彼の作品に共通するシンプルさは一見親しみやすいものですが、それは考えに考え抜かれた末に生まれたものであり、彼の哲学と、読む人への思いに溢れています。

誕生日を迎え、家族と出かけ、雪が降り、妹が生まれ…ありふれた、かけがえのない日々を軸にした物語は、子どもが手に取るのにふさわしい内容だといえるでしょう。いっぽう、シリーズを読み進めていくと、死、万引き、人種といった、デリケートなテーマも扱われていることに気づきます。ブルーナは戦争を体験しており、寒空の中逃げる人々をみて、理不尽な暴力に強い怒りと悲しみを覚えたといいます。

また、絵本ほど広く知られていませんが、赤十字、献血、障がい者向けの案内マークなど、社会福祉に関する公共デザインを数多く手がけています。伝え方が難しく、けれど伝えたい大切なことを、声高に叫ぶのではなく、押し付けるでもなく、読む側の想像力を信じ、愛らしいイラストに託して、真摯に伝えようとしてくれています。

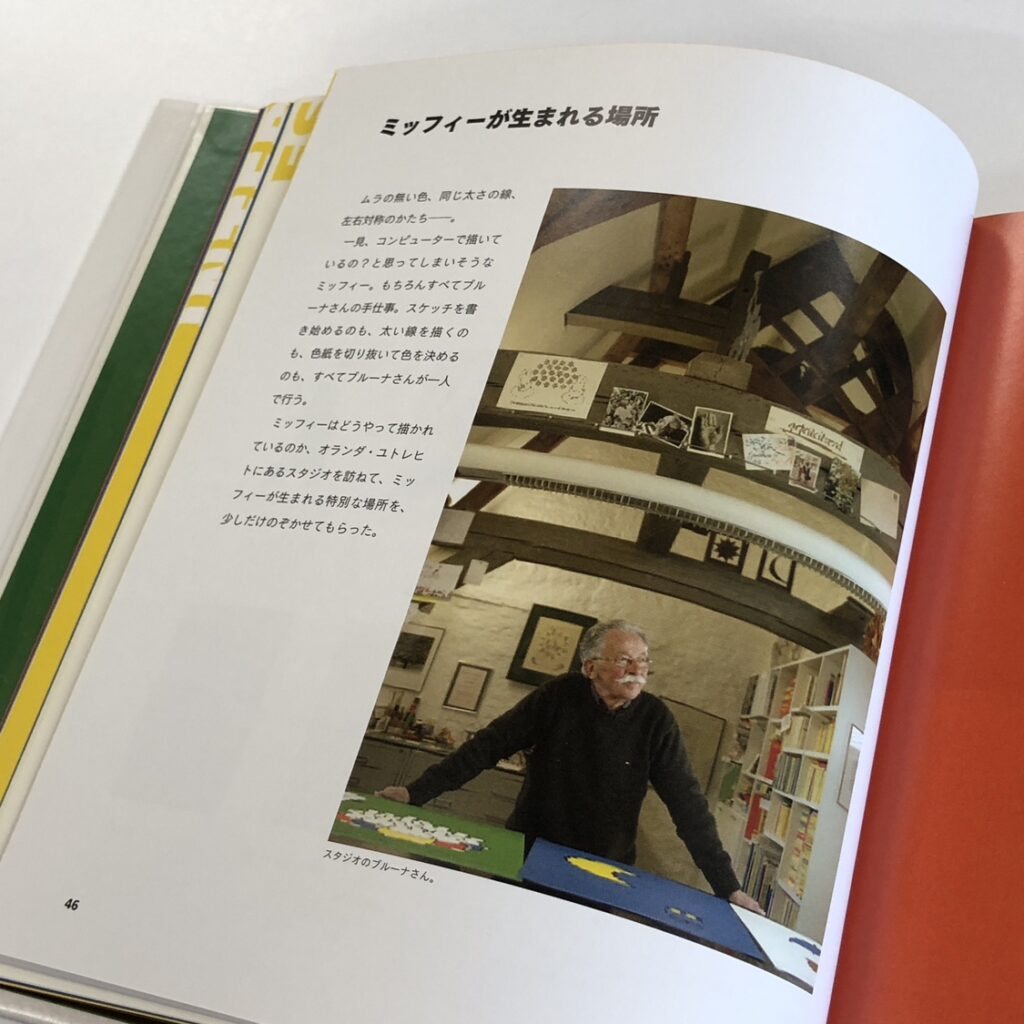

本書には、ブルーナの出版社時代の仕事やミッフィーのデッサン、着色過程など、貴重な画像が多数収められています。

読んでみたらぜひ、絵本を手にとってみてください。物語も含めた、彼の哲学をじかに感じることができるでしょう。