2025.05.24

レビュー

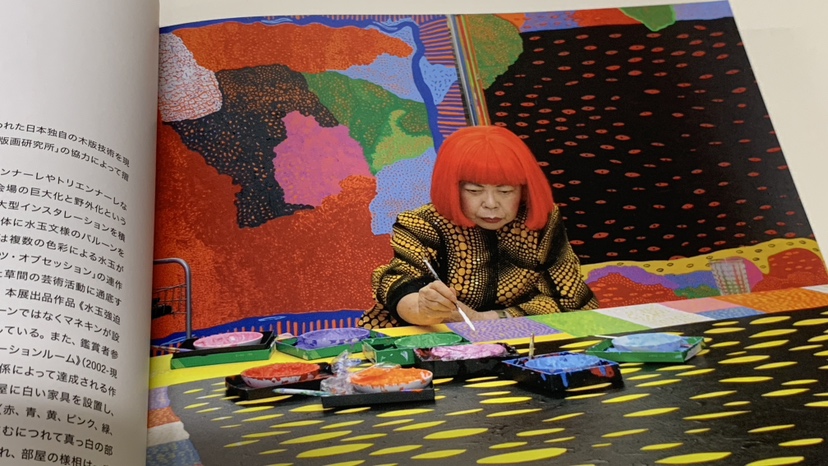

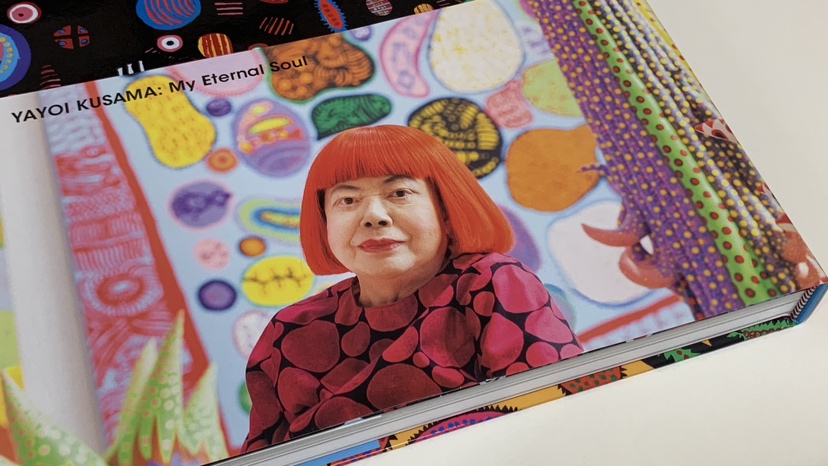

鮮やかな色のボブヘアー、写真越しでも伝わる鋭いまなざし。

見る者の心を強く揺さぶるアーティスト、草間彌生といえば、水玉模様やかぼちゃなど、色彩豊かで独創的な作品で知られています。みなさんも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

今回は、世界を舞台に活躍する前衛芸術家・草間彌生の人生に迫ります。決して平坦ではなかったその道のり。病とともに歩み、現実と幻の狭間で戦い続けた彼女の生き方と芸術に焦点を当ててご紹介します。

現在、草間彌生による初の大規模版画展「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界─反復と増殖─」が京都市京セラ美術館 新館 東山キューブで開催中!

会期は2025年4月25日〜9月7日です。

長野県松本市生まれ

前衛彫刻家 画家 小説家

代表作:《無限の網》、《無限の鏡の間》、《水玉強迫》、《わが永遠の魂》シリーズなど

草間彌生ホームページ

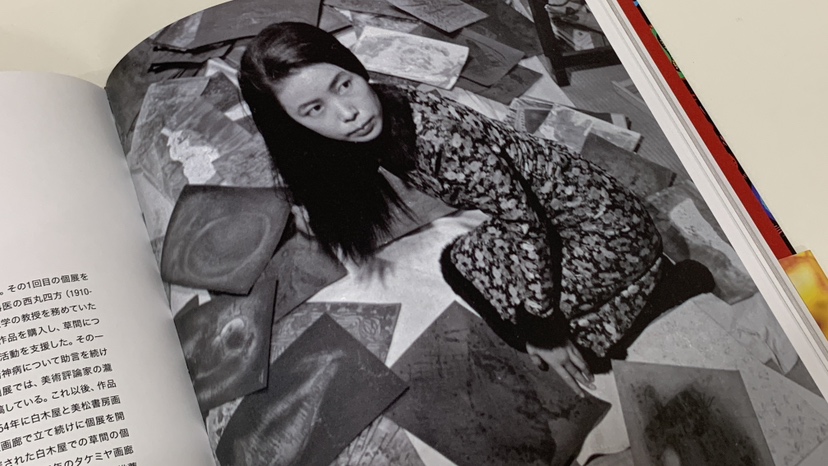

天才少女現る

1929年、草間彌生は長野県松本市で種苗業を営む旧家に生まれました。子供のころから絵を描くことが大好きで、水玉や網目模様といった独自のモチーフを、すでにこの頃から描いていたといいます。高校卒業後は京都市立美術工芸学校の日本画科に編入し、ここで本格的な美術教育を受けました。卒業後は松本に戻り、23歳で初の個展を開催。その卓越した観察眼とデッサン力により、やがて世界を舞台に闘うことを決意します。

ニューヨークへ

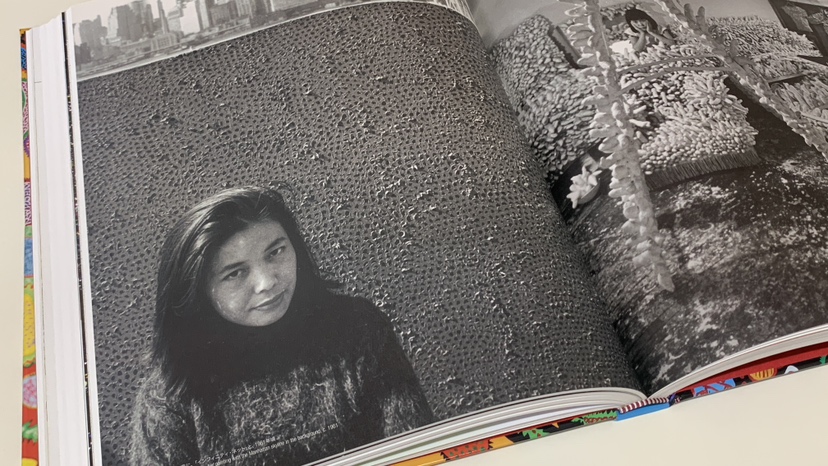

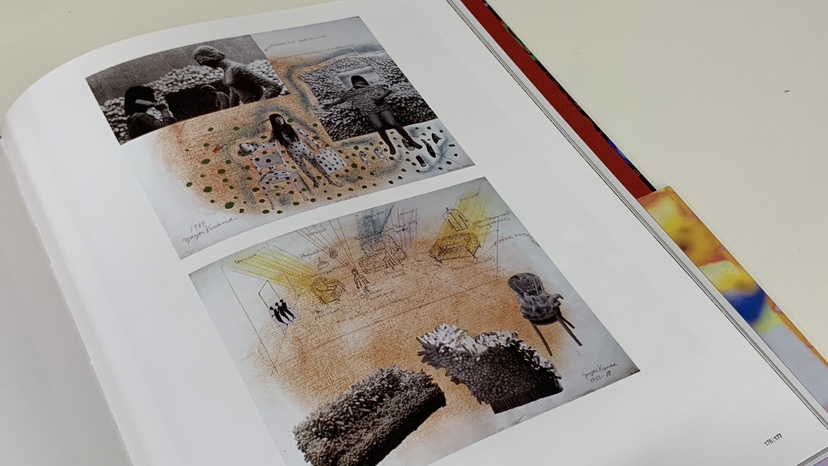

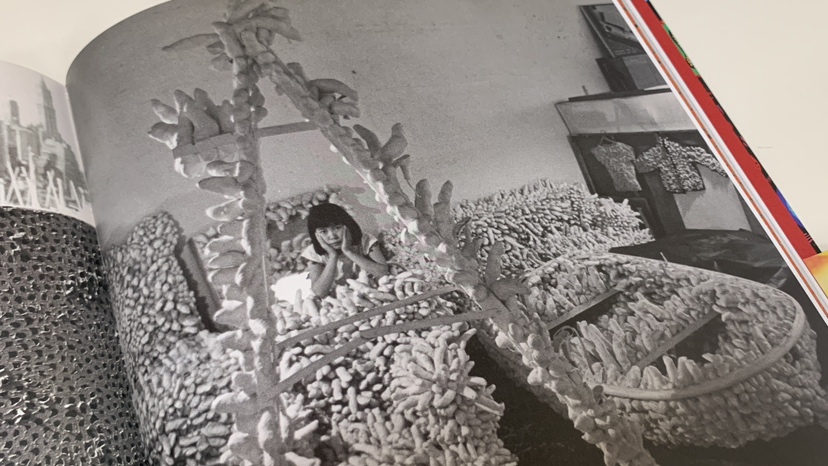

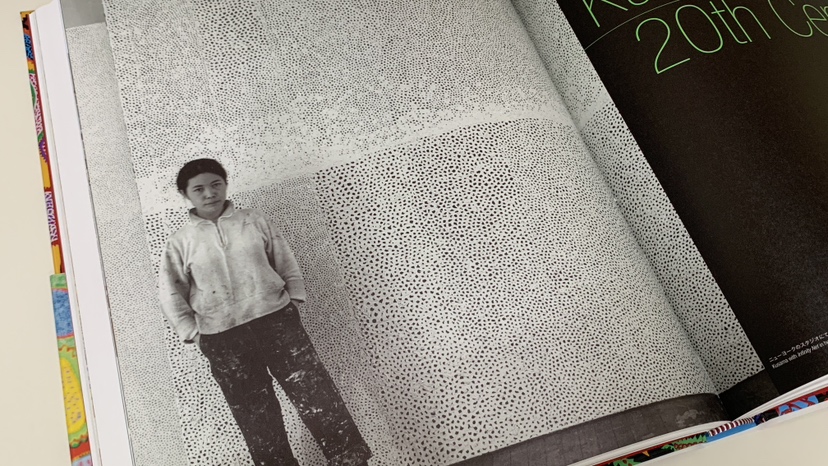

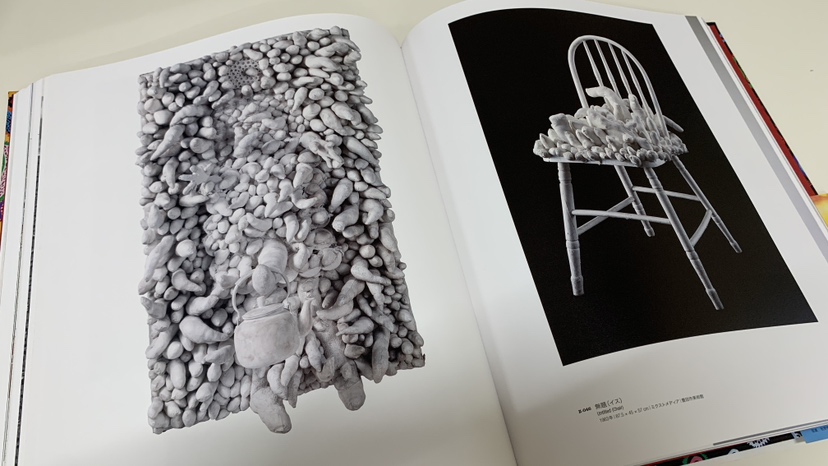

1957年11月、28歳の草間は、あらゆるツテをたどって単身アメリカへと渡ります。シアトルでの個展開催後は、ニューヨークを拠点に創作活動を展開。ネット・ペインティング(無限の網)、ソフト・スカルプチュア、鏡や電飾を使ったインスタレーション(展示空間を含めて作品とみなす手法)やハプニング(街中などでおこなわれる一回性の強いパフォーマンス)など、先駆的な試みによって、「ヤヨイ・クサマ」の名は国際的な美術界に広く知られるようになりました。

1970年代に入ると草間は体調や心の不調を感じ、1973年に日本へ帰国。こうして、約16年間におよぶ怒涛のニューヨーク生活に幕が下ります。

日本での活動と評価

しかし、帰国した草間を待っていたのは、厳しい世間の視線でした。ニューヨークでは「前衛の女王」と称され高い評価を受けていた彼女も、日本では活動のスキャンダラスな側面ばかりが強調され、真価が正当に評価されることはありませんでした。

それでも草間は、入退院を繰り返しながらも果敢に創作活動を続けます。1970〜80年代は、ある意味で“雌伏の時代”となりました。この時期には美術制作に加え、小説や詩集の発表にも取り組み、表現の幅を広げています。

再び評価が高まったのは1990年代に入ってからです。1993年、第45回ヴェネツィア・ビエンナーレに日本代表として出展したことを機に、草間は再び世界の表舞台へと躍り出ました。

2009年に始まった最大の絵画シリーズ《わが永遠の魂》は、12年間で800点以上が制作されました。また、ルイ・ヴィトンとのコラボレーションなど、商業分野での活動も活発化。2016年には、女性画家としては史上4人目となる文化勲章を受章しました。

2025年、96歳を迎えた現在でも、草間彌生はなお精力的に創作活動を続けています。

ある日、机の上の赤い花模様のテーブル・クロスを見た後、目を天井に移すと、一面に、窓ガラスにも柱にも同じ赤い花の形が張りついている。部屋じゅう、身体じゅう、全宇宙が赤い花の形で埋め尽くされて、ついに私は消滅してしまう。そして、永遠の時の無限と、空間の絶対の中に、私は回帰し、還元されてしまう。これは幻でなく現実だ。私は驚愕した。ここから逃げなくては赤い花の呪詛にかけられて生を奪われてしまう。夢中で階段を駆けていく。下を見ると、一つ一つの段がバラバラに解体されていく有様に足をとられて上から転げ落ち、足をくじいてしまった。

(草間彌生『無限の網ー草間彌生自伝ー』新潮社文庫)

絵を描くことは、一種の治療行為

草間彌生の芸術を語るうえで、彼女が抱えてきた精神疾患を抜きにすることはできません。

草間は裕福な家に生まれましたが、家庭環境は複雑で、安心感のない幼少期を過ごしました。加えて、太平洋戦争下の不安定な時代に思春期を迎えるという、心の形成に大きく影響を与える経験をしています。人生を通じて彼女を苦しませることになる、物体をとりまく光や目の前にかかる模様のベールといった幻影を見るようになったのは、この頃のことだといいます。

草間は、幻視や幻聴、得体の知れない存在に追われるような恐怖に悩まされ続けました。その症状を両親に相談することもできず、草間は、頭の中で渦巻くイメージや恐怖から逃れるために、スケッチブックにそれらを描きとめました。

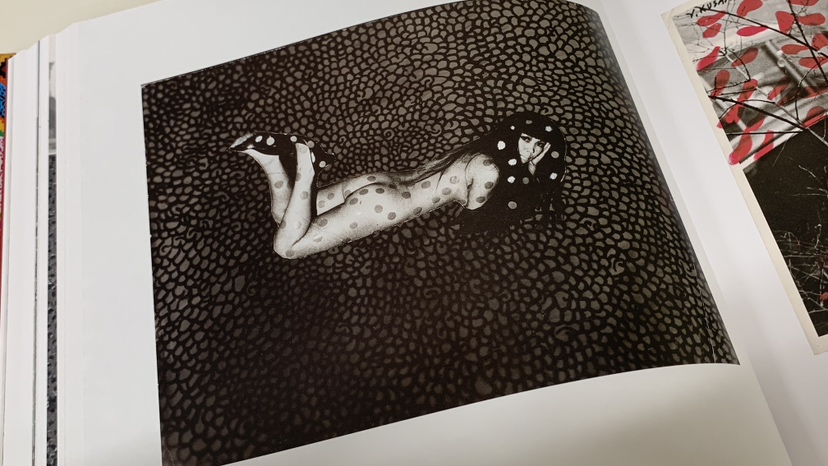

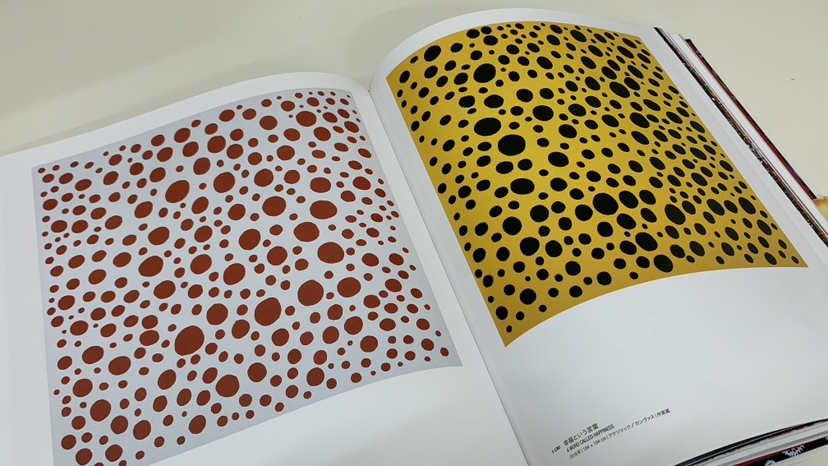

このときに描かれたのが、彼女の代名詞とも言える「水玉」模様の原点です。さらに、その水玉で埋め尽くされた世界を反転させると、「網目」というもう一つの象徴的なモチーフになります。

病も才能のひとつ

精神科医・斎藤環は、草間の症状の中でも特異な点は「幻視」にあると指摘しています。

実際、草間が子どもの頃に描いた女性像は、すでに水玉模様で覆われており、その幻視からくるヴィジョンが彼女の芸術の核となっていることがうかがえます。

一般的に、草間のような症状では幻聴に悩まされる人が多く、幻視を見るケースは少数派だそうです。

草間の場合、視覚に訴える異常感覚が顕著だったため、それを視覚芸術という形で表現できたのではないか――。斎藤はそう考察しています。

フロイト派は私にとって敵だった。

草間はニューヨーク在住時に、およそ6年間にわたりフロイトの精神分析(サイコアナリシス)を受けています。

これは、心の奥底にある「無意識」にアクセスし、問題の根源を明らかにすることで治療を図るという方法で、当時のニューヨークでは盛んに行われていました。

しかし、医師から「もう治療は終わり」と告げられたとき、草間は絵を描く理由を見失ってしまったといいます。

自らの内に生まれた違和感に気づいた草間は、治療をやめ、再び絵を描き始めました。彼女にとって精神分析は、むしろ逆効果だったのです。

ここからは筆者の私見になりますが――

草間彌生は、「病を克服して普通の人になる」ことを選ばず、「病とともに生きる」道を選んだのではないでしょうか。

精神疾患を、弱点ではなく、自身の表現の核として受け入れ、芸術の原動力に昇華させた。

そこに、彼女が“普通の人”とは違う、唯一無二の芸術家である理由があると感じます。

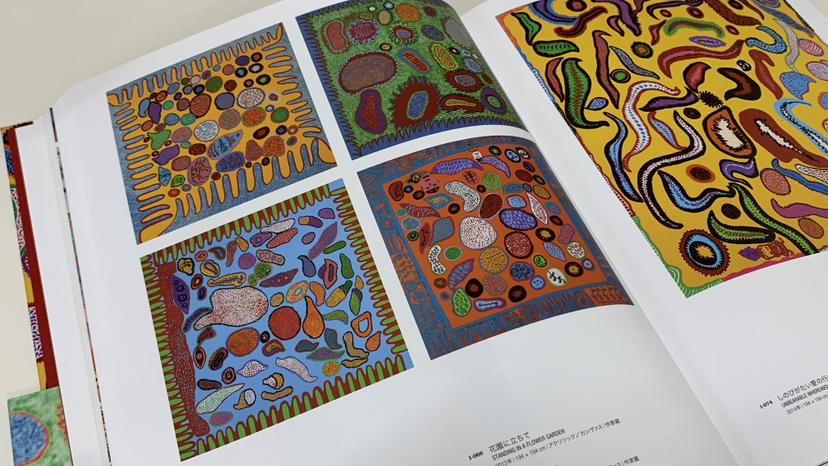

鮮やかな色彩

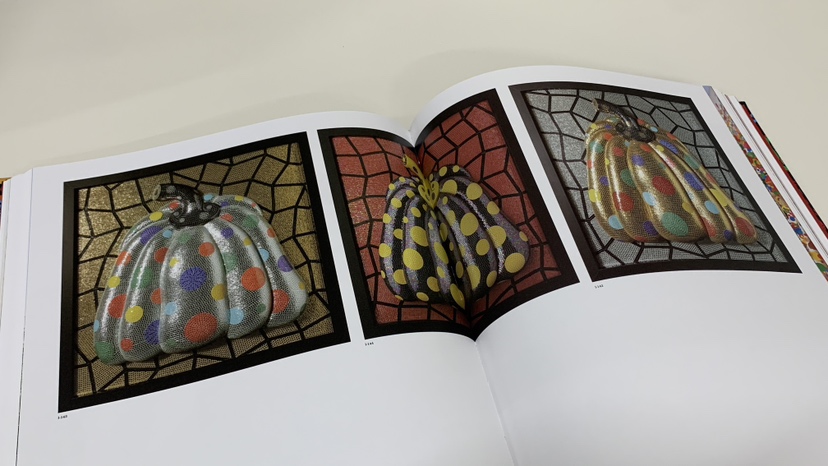

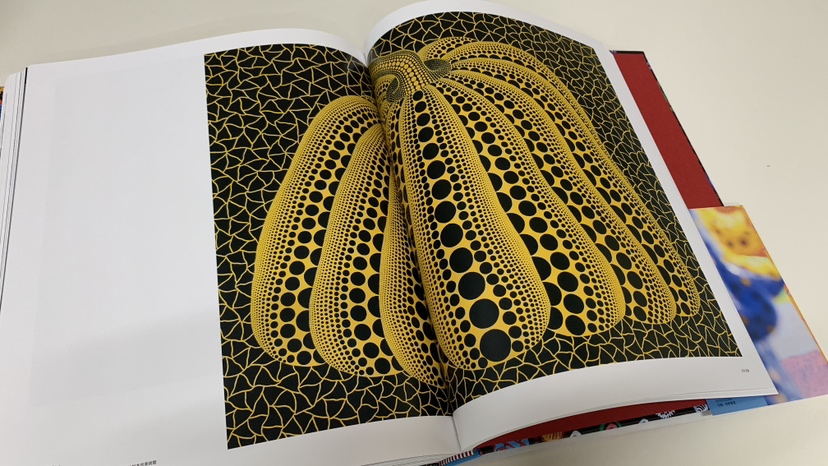

草間作品の大きな魅力のひとつが、その独特で鮮やかな「色彩」です。とくに《南瓜》シリーズに見られるような、鮮やかな黄色と黒のコントラストは代表的なスタイルとして知られています。目が眩むほどの色使いは、見る者にエネルギッシュな生命力を強く感じさせます。

繰り返しとパターン

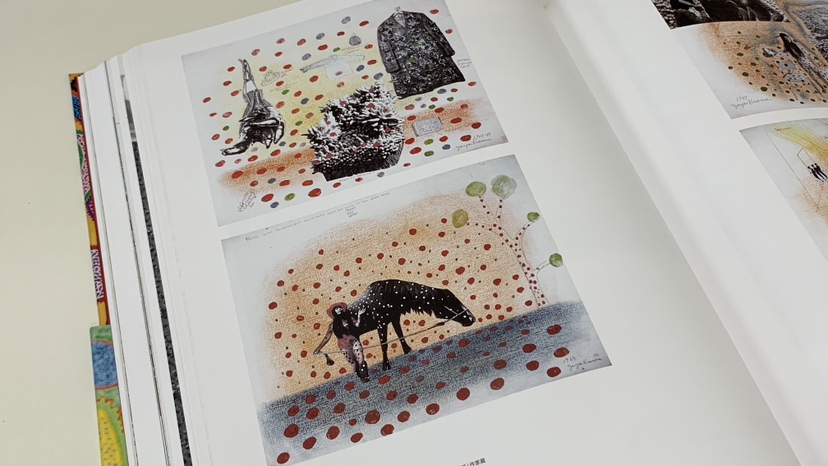

一つの要素を強迫的に反復し、パターン化する表現も草間作品の特徴です。水玉や網目、男根状のモチーフなどが幾重にも重ねられることで、「無限」や「永遠」といった概念を視覚化しています。鏡を用いたインスタレーションでは、それらのモチーフが果てしなく反復される空間が生み出され、鑑賞者はその中に取り込まれていくような感覚を覚えます。

水玉と網目

草間作品を象徴するモチーフといえば、やはり「水玉」と「網目」。これは彼女が幼少期から経験していた幻視のイメージに由来し、内面の不安や恐怖を象徴するものでもあります。草間はこれらのモチーフを無数に描き続けることで、「自己消滅」=自己と世界の境界をなくすことを目指していると語っています。

かぼちゃ

もうひとつの重要なモチーフが「かぼちゃ」です。幼少期、畑でスケッチしていた草間が特に惹かれた存在であり、丸みを帯びたフォルムに温かみと安心感を見出していたといいます。ニューヨーク時代にはしばらく姿を消していたものの、帰国後再び登場し、現在では草間を象徴するアイコンとして世界中で親しまれています。

草間彌生の作品は、日本全国の美術館や公共空間で常設展示されています。ぜひ気軽に足を運んでみてください。

草間彌生美術館(東京都)

本人が設立した美術館。年2回の展覧会で作品が紹介されます。

十和田市現代美術館(青森県)

《愛はとこしえ十和田でうたう》2010年

まつだい「農舞台」周辺(新潟県)

《花咲ける妻有》2003年

ハラ ミュージアム アーク(群馬県)

《ミラールーム(かぼちゃ)》1991年/2015年

松本市美術館(長野県)

《幻の華》2002年

あべのnini(大阪府)

《あべのから未来へ》2012年

ベネッセハウスミュージアム(香川県)

《南瓜》1994年

福岡市健康づくりサポートセンター等複合施設(あいれふ)

《三つの帽子》1996年

熊本市現代美術館(熊本県)

《早春の雨》2002年

霧島アートの森(鹿児島県)

《シャングリラの華》2000年、《赤い靴》2002年

草間彌生は、自らの精神疾患と戦い続けながらも、それを芸術の源泉として昇華してきた稀有なアーティストです。その作品からは、ただ美しいだけではない、言葉にできない力強さと切実さが伝わってきます。

気になった方は、ぜひ当店で取り扱っている草間彌生の図録を手に取ってみてください。きっと、ページをめくるごとに彼女の世界観に引き込まれるはずです。そして、実際に作品が展示されているアートスポットにも、ぜひ足を運んでみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

追伸

草間彌生のニューヨーク時代のライバル、アンディ・ウォーホル(1928〜87)に関する記事もご用意しています。ぜひそちらもご覧ください。