2025.07.19

レビュー

天地が生まれ、国が形づくられ、

初代・神武天皇の即位から第41代・持統天皇の時代まで―

そんな激動の歴史がつづられているのが、日本最古の正史『日本書紀』です。

この書物には古代の戦いや権力をめぐる争いが克明に記されています。

今回の記事では、『日本書紀』の冒頭に登場する「国譲り神話」からヤマト政権の誕生までの流れをたどりながら、日本の神々の時代において、古代の中心地が「出雲」から「大和」へと移っていく様子をご紹介します。

まるで壮大な物語のような、古代日本の世界をのぞいてみましょう。

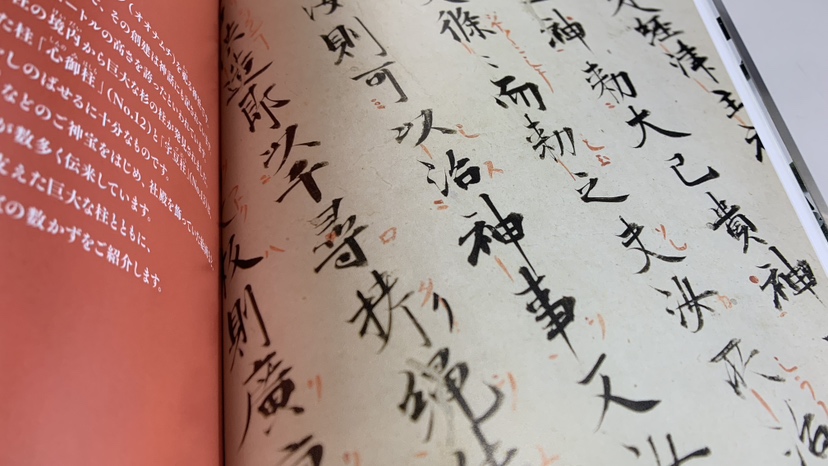

『日本書紀』は日本で初めて正史として公式に編纂された歴史書です。舎人親王(とねりしんのう、676〜735)が中心となって編纂し、完成したのは奈良時代初期、平城京を都に遷して10年後の養老4年(720)に完成しました。完成まで約40年もかかる大変な作業でした。

『日本書紀』には、天地開闢(てんちかいびゃく)といわれる世界のはじまり、神々の手によって日本の国が築かれていった神代から第41代の天皇に数えられる持統天皇11年(697)までの歴史が記録されています。

全30巻からなり、系図1巻が添えられています。『日本書紀』の内容は写本によって現代に伝えられていますが、系図の内容は長い年月の間に失われてしまって伝えられていません。

<div style=”border: 5px solid #91D8AC; padding: 10px; border-radius: 10px; background: ;”>あわせて読みたい!</div>

『古事記』についても知りたい方はこちら。

『日本書紀』との違いもわかりやすく解説しています。

――天上の神々・天津神(あまつかみ)が地上に降り立ち、

“出雲”を治めていた国津神(くにつかみ)に国を譲るよう求める――

ヤマタノオロチ退治で有名なスサノヲ(素戔嗚命)の子孫にオオクニヌシ(大国主神)という神様がいます。大穴牟遅神、葦原色許男神、八千矛神など、いくつもの別名を持ち、出雲を中心とした地上の国・葦原中国(あしはらのなかつくに)を治めていました。

一方、アマテラス(天照大神)には、ニニギ(邇邇芸命)という孫がいました。アマテラスの義父であるタカミムスヒ(高御産巣日神)は、ニニギのことを特にかわいがっており、地上の国・葦原中国をニニギに治めさせたいと考えていました。(※)。

※タカミムスヒは、世界のはじまりに現れた「造化三神(ぞうかさんしん)」のひとり

※ちなみに『古事記』や『日本書紀』の異伝(「一書」)によると、ニニギはアマテラスから授けられた三種の宝(鏡・剣・勾玉)を携え、たくさんの神々を引き連れて地上へと降りたとされています。これが天孫降臨神話の基本的な形といえるでしょう。

タカミムスヒはまず、オオクニヌシに国を譲るよう交渉を試みますが、使者を何度送っても話はまとまりません。そこで最終的に、力づくで解決を図るため、武神のタケミカヅチとフツヌシの2柱の神を派遣しました。

2柱の神は、出雲の伊那佐の浜(現在の稲佐の浜)に降り立ち、オオクニヌシに国譲りを迫ります。すると、オオクニヌシは「息子のコトシロヌシの意見を聞いてくれ」と答えました。

タケミカヅチたちがコトシロヌシに尋ねると、「あっさりと」国を譲るべきだと認めます。

それを聞いたオオクニヌシは国を譲ることを約束し、自らは地上の政から身を引いたのでした。

こうして国譲りの交渉は成立し、天津神たちが地上を治めることが決まります。

その後、タカミムスヒはニニギをともなって地上へと向かわせ、彼は日向(ひむか/現在の宮崎県)にある高千穂の峰に降り立ちました。これが「天孫降臨(てんそんこうりん)」と呼ばれる出来事です。(※)。

※ちなみに『古事記』や『日本書紀』の一書では、ニニギはアマテラスから授かった宝器を携え、多くのお伴の神を従えて地上に降ったとする。この形が天孫降臨神話の本来の形と考えてよい。

コラム① 国譲りの条件となった出雲大社

『日本書紀』の一書(※)には興味深い記述があります。

※『日本書紀』には本文とは別に「一書(あるふみ)に曰く」と書かれた部分がある。これは「次のような異なる伝承もある」という意味。こうした異伝を紹介することで、『日本書紀』はさまざまな神話のバリエーションを伝えている。

その一書によると――

タカミムスヒが、国譲りの条件として「オオクニヌシを祀る立派な社(やしろ)を建てよう」と提案し、それを受けたオオクニヌシが、国を譲ることを承諾したと書かれているのです。

実際、当時の出雲大社の社殿はとても壮大なものだったといわれています。

『日本書紀』が書かれた時代には、高さなんと96メートルもあった――という伝承もあり、日本最大級の建物だったと伝えられています。

平安時代の記録では高さ48メートルだったともいわれており、現代の本殿も24メートルと、神社建築としては異例の高さを誇っています。

こうした伝承について、かつては「さすがに当時の技術では無理なのでは」と疑問視されることもありました。

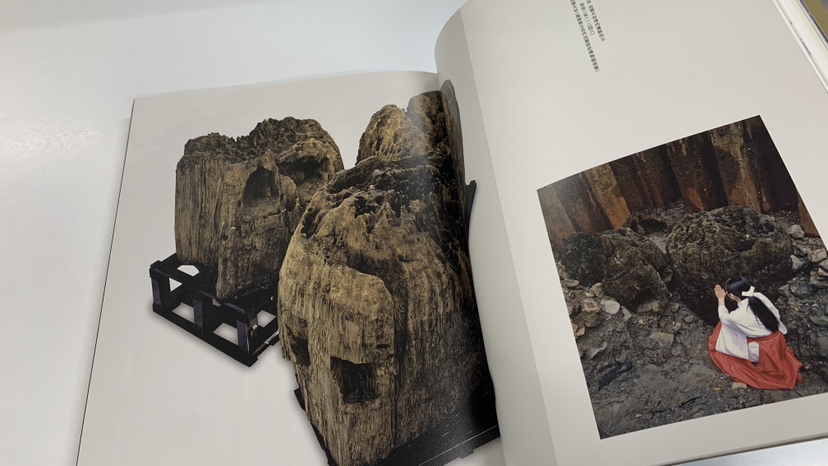

ところが平成12年(2000年)、出雲大社の境内から、古代の巨大な柱の痕跡が発見されたのです。

直径3メートルにもなる3本束ねの柱の跡が地中から見つかり、「これだけ大きな柱があれば、50メートル級の建物も建てられたかもしれない」と、一気に伝承に現実味が出てきました。

……まあ、96メートルはちょっと盛りすぎかもしれませんが(笑)。

コラム② 強大な勢力「出雲王国」の存在

『古事記』『日本書紀』を読むと、古代の出雲がいかに重要な場所として扱われているかが分かります。

その背景には、いわゆる「出雲王国」とも呼ばれる、古代出雲の強大な勢力の存在があったと考えられています。実際、出雲の地では、弥生時代の青銅器――銅剣や銅鐸(どうたく)などが大量に発見されています。

これらは大規模な儀式や祭祀のために使われたとみられ、当時の出雲が、大和に匹敵するほどの力を持っていたことをうかがわせます。

ただし、それはあくまで弥生時代の話。

時代が下って古墳時代に入ると、大和と出雲の間にははっきりとした差が見られるようになります。

たとえば、古墳の規模や、副葬品の豪華さなどを比べると、大和の方が圧倒的に上。

このことから、古墳時代にはヤマト政権が明らかに主導権を握っていたと考えられています。

神代と人代をつなぐ苦難の東征をへて”大和”へ

天孫・ニニギの子孫イワレビコ(磐余彦命)は、「天下を治めるためには東の地に向かう必要がある」と考え、兄弟や子どもたちを率いて、いよいよ東征の旅に出発します。

彼らはまず九州を出て、船で瀬戸内海を進み、紀伊半島を回って熊野の地に上陸。

その後は、ヤタガラス(※)の導きに従って進軍を続け、各地の抵抗勢力に苦しめられながらも、ひとつひとつ打ち破って、ついに「大和」の地へとたどり着きました。

※ヤタガラス(八咫烏)は三本足のカラスで太陽の化身ともいわれている。サッカー日本代表のエンブレムでおなじみ。

大和に入ったイワレビコを待ち受けていたのは、宿敵・ナガスネビコ(長髄彦)との決戦。

激戦の末にこれを打ち破ると、先に大和に降臨していた神・ニギハヤヒ(饒速日命、※)も、イワレビコに従うことを誓いました。

※ニギハヤヒは物部氏の祖神とされており、他の豪族たちの祖神が天孫降臨の随伴神とされるのに対し、物部氏の祖神だけが大和の支配者に位置づけられている。

こうして大和を平定したイワレビコは、畝傍山(うねびやま)の東南に橿原宮(かしはらのみや/現在の奈良県橿原市)を築き、初代・神武天皇として即位。

ここに、ヤマト政権が誕生したのです。

コラム③最後には大和に入らねばならない

天孫・ニニギとその子孫は、なぜ日本の中心とされる「出雲」ではなく、「大和」を目指したのでしょうか?

その理由は、天孫降臨の神話が成立した6世紀半ばの歴史背景にあります。

この時期、実際に日本を治めていた大王(おおきみ)は大和におり、そこが政治の中心地でした。『日本書紀』が完成した8世紀初めにかけても、その状況は変わりません。

つまり、神話の中でも「最後に目指す地は大和でなければならない」とされたのは当然のことだったのです。

天照大神の子孫であるニニギは、日向(ひゅうが/現在の宮崎県)に降臨しましたが、そこにとどまることは許されませんでした。

天孫の子孫が東へ進み、大和を平定して天皇として即位する――それによって、神話の世界が現実の統治と結びつき、『日本書紀』の神話体系が完成するのです。

コラム④「ヤマト」という概念の広がり

「大和(やまと)」という名前は、もともとは奈良盆地東南部にある纏向(まきむく)遺跡周辺の地域を指す地名でした。

3世紀初めごろ、ヤマト政権が誕生したとき、彼らは自分たちの拠点である纏向を中心とするこの地域を、信仰の対象だった三輪山の神に守られた特別な地、「やまと」と呼ぶようになります。

政権の勢力が広がるにつれて、この「やまと」という呼び名もまた広がっていきます。

やがてそれは奈良盆地全体、さらに「大和国」、そしてついには日本そのものを指す「やまとの国」という言葉へと発展していったのです。

出雲と大和――。

この二つの地は、古代日本において祭祀や政治の面で非常に重要な役割を果たしてきました。

今回は『日本書紀』に記された神代の物語を通して、日本の中心が出雲から大和へと移り変わっていく流れ、そして両者の関係性についてご紹介しました。

当店で取り扱っている図録『日本書紀成立1300年 特別展 出雲と大和』は、2020年に東京国立博物館で開催された展覧会の公式図録です。

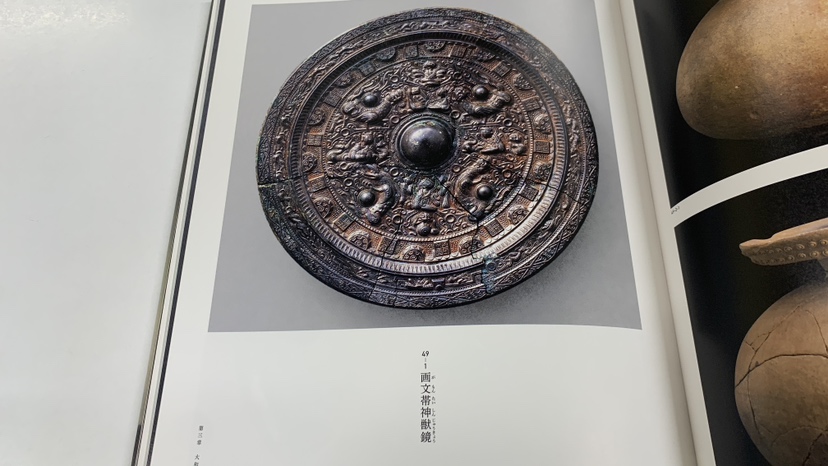

オオクニヌシを祀る出雲大社に伝わる国宝「秋野鹿蒔絵手箱」をはじめ、古代の祭祀に使われた土器や銅鐸、王権誕生の地・大和の古墳から出土した玉杖や土器、埴輪など、貴重な資料が多数収録されています。

さらに、仏教伝来以降に建立された寺院にまつられた四天王像などの尊像も掲載。

神と仏が交差する、日本文化の奥深さを感じることができる一冊です。

「神話と歴史が交わる古代のロマンにもっと浸ってみたい……」

そんな方には、ぜひこの図録を手にとっていただきたいと思います。

古代日本史の世界にふれる、きっと素敵なきっかけになるはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!