2025.09.07

レビュー

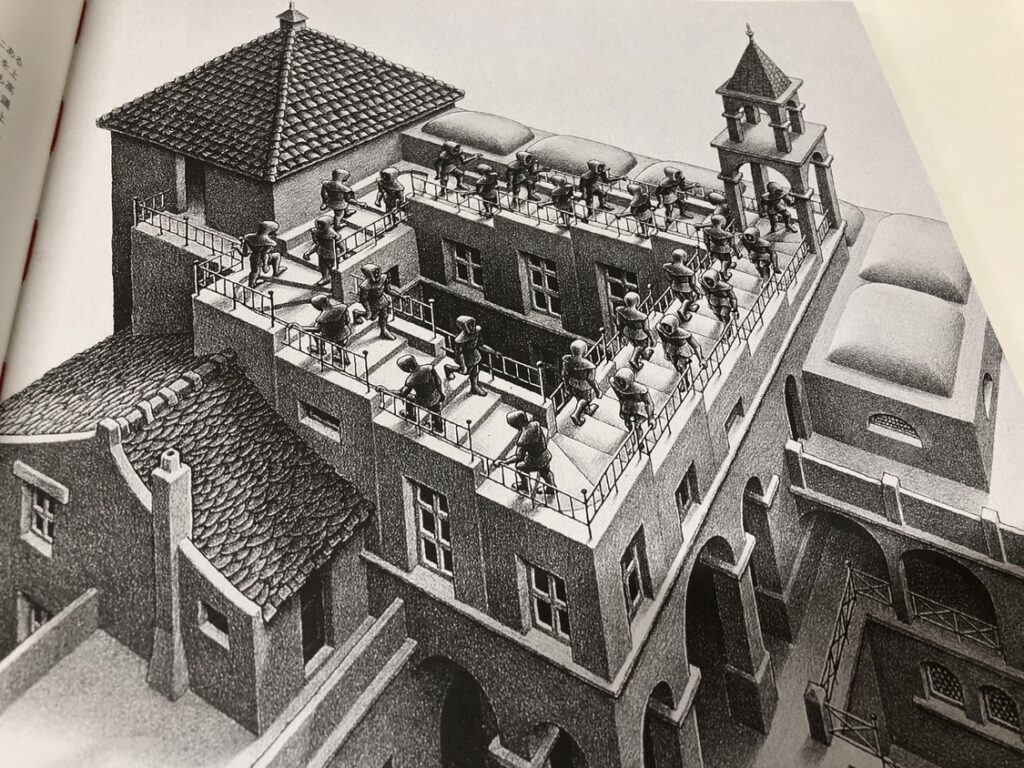

紙から這い出すトカゲ、下から流れる水、終わることのない階段…。

あなたはそんな「だまし絵」を見たことがありますか?

人の目はだまされやすくできています。見たものをそのまま情報として脳に送れないこともあるのです。

だまし絵は、このような人間の特性を「本当はその形ではないのに、そう見えてしまう意外性」として捉え、人々を楽しませてきました。

今回の記事では、視覚的な錯覚を駆使し、類まれな画力で描き出された、だまし絵の巨匠、マウリッツ・コルネリス・エッシャーの歩みをたどります。

M.C. Escher’s PROFILE

生涯:1898~1972

出身:オランダ・フリースラント州レーワルデン

職業:版画家・画家

異名:「奇想の画家」「視覚の魔術師」など

エッシャーは、いわゆる「トリックアート(だまし絵)」で知られる版画家です。

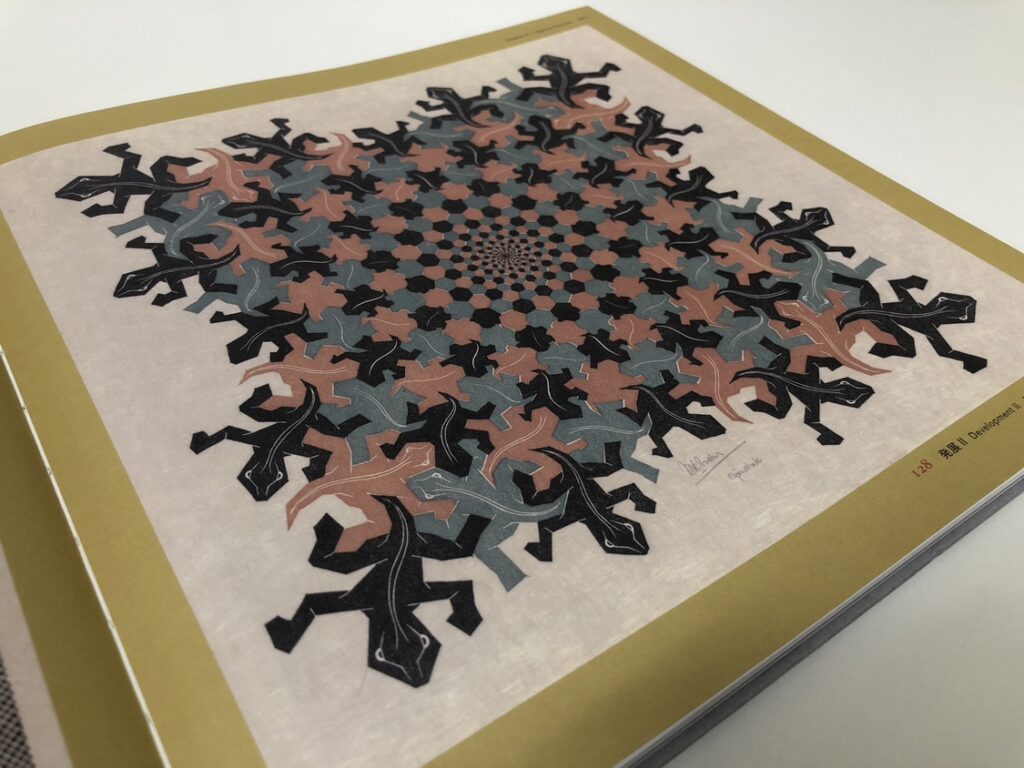

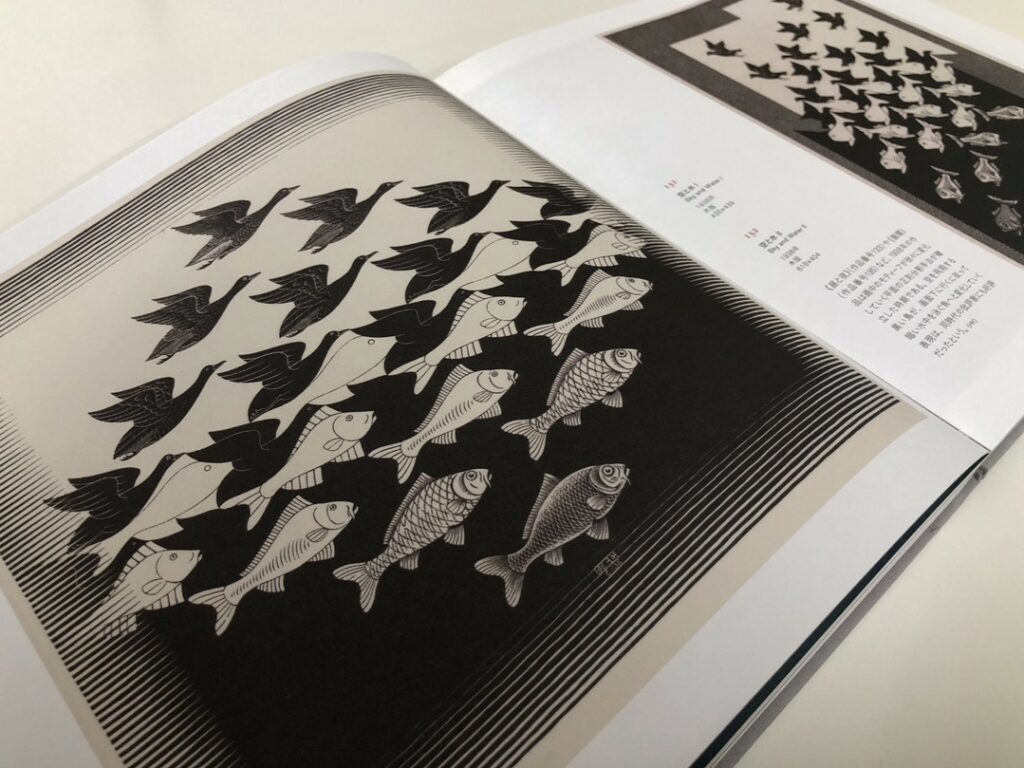

代表作のひとつ《昼と夜》をはじめとして、画面を繰り返し模様で埋め尽くす「敷き詰め(テセレーション)」や、二次元と三次元との交錯などをテーマとした名作を次々と発表し、現在も世界中で高い人気を誇っています。

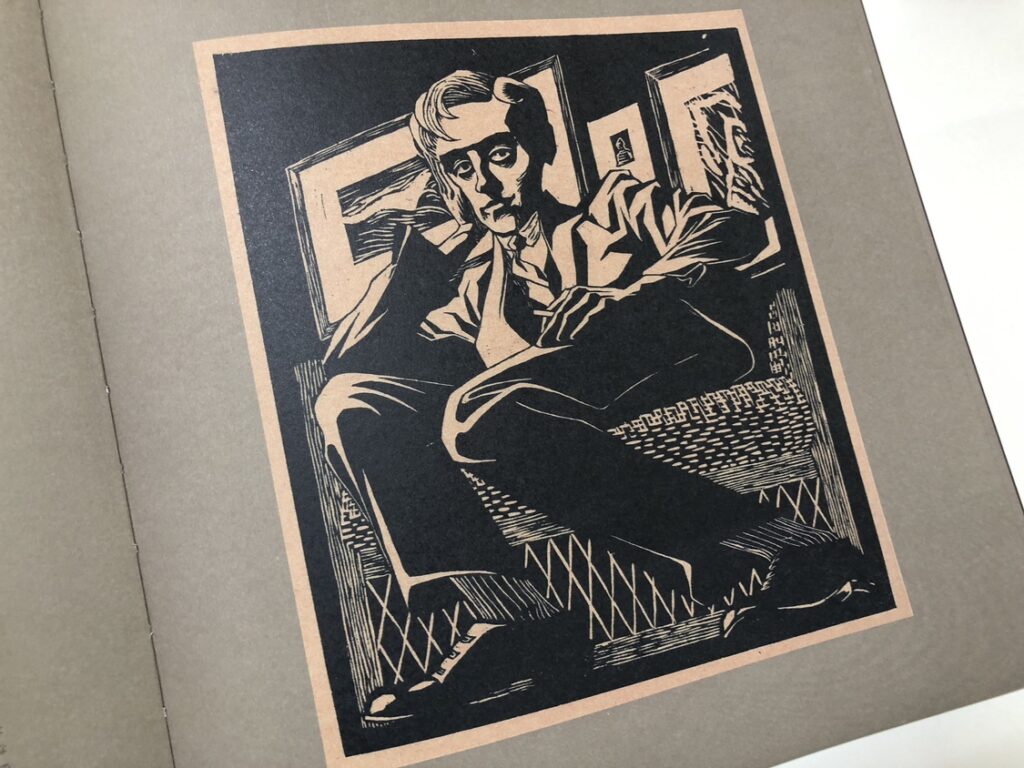

1898年、エッシャーはオランダのレーワルデンでジョージ・アーノルド・エッシャー(明治期にお雇い外国人として来日したこともある土木技術者)の5人兄弟の末っ子として生まれました。子どもの頃は体が弱く、長い時間を児童病後療養所で一人過ごして健康を取り戻しました。兄たちと同様に、土木技術やピアノのレッスンなどさまざまな教育を受けましたが、勉強は苦手で、楽しかったのは絵を描くことだけだったようです。

ちなみに中学校では2年留年し、コネで入学したデルフト工科大学でも留年しています。

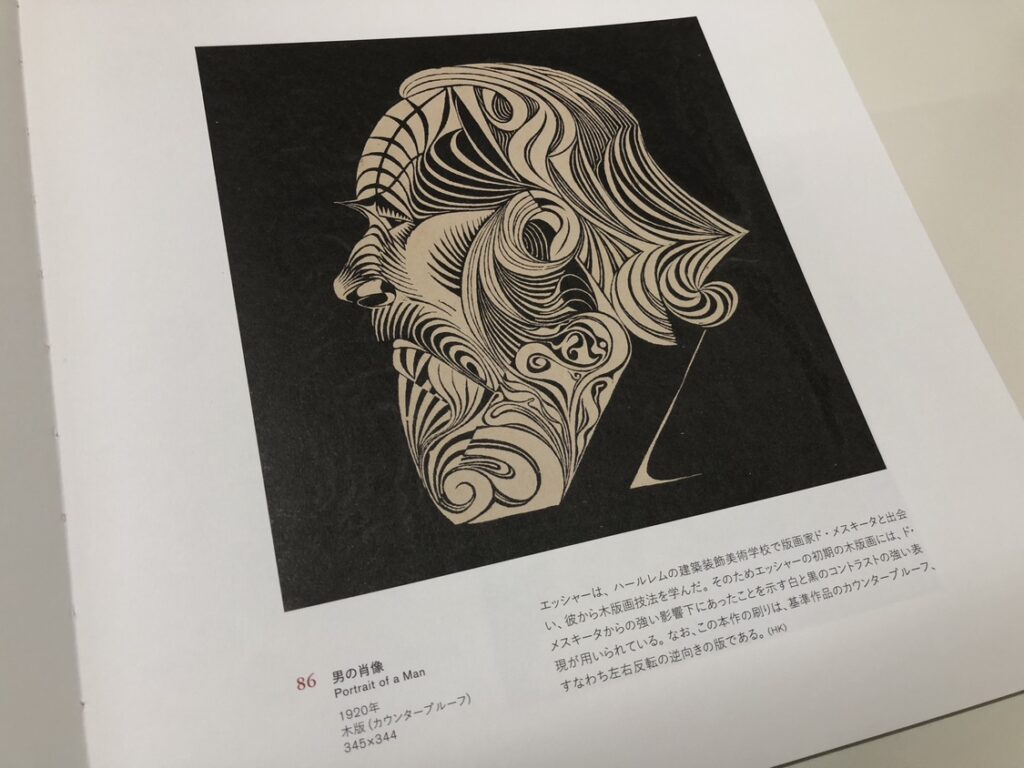

1919年、エッシャーはハールレムの建築装飾美術学校に通い始めました。ここで運命的な出会いを果たします。

それが、グラフィックアートの教師サミュエル・イエッスルン・ド・メスキータです。彼はエッシャーの版画の才能を見抜き、出会って数日後には専門を建築からグラフィックアート学科への転科することを勧めました。建築の道に進ませたがっていた両親を説得するのも一緒にしてくれたそうです。

こうしてエッシャーはド・メスキータのもとで木版画をはじめ、多様な版画技術を習得し、才能を開花させました。そして版画に専念するようになり、版画家として生きていく決意を固めます。

木版画作品《八つの頭》(1922年)は、学生時代のエッシャーが初めて制作した敷き詰め(テセレーション)デザインといわれています。ただ、エッシャーがこのパズルのような絵を自分のものにするのは、もう少し先のことでした。

ハールレムでの2年間の修行を経て、1922年に学校を卒業したエッシャーは、友人とともにイタリアを旅行し、その魅力に取りつかれました。

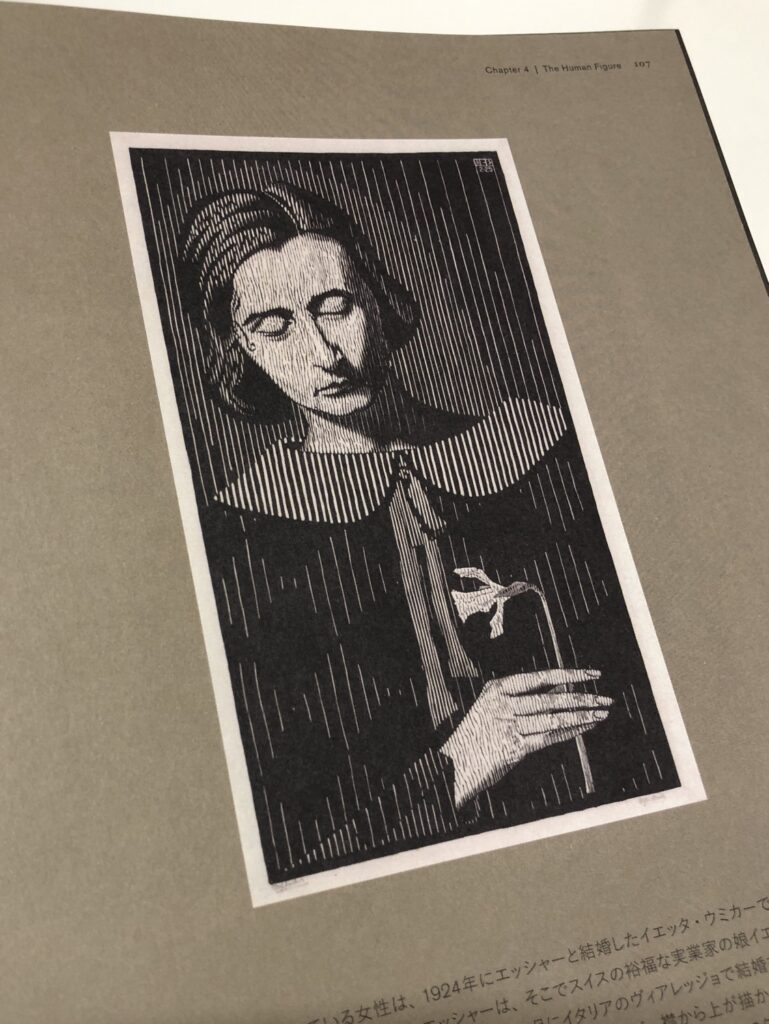

以降は毎年のようにイタリアやスペインなど南欧諸国を巡り、その旅の途中でスイス人のイエッタ・ウミカーと出会い、1924年に結婚します。その後ローマへ移住し、3階建ての新築の家を建て、子どもも生まれました。

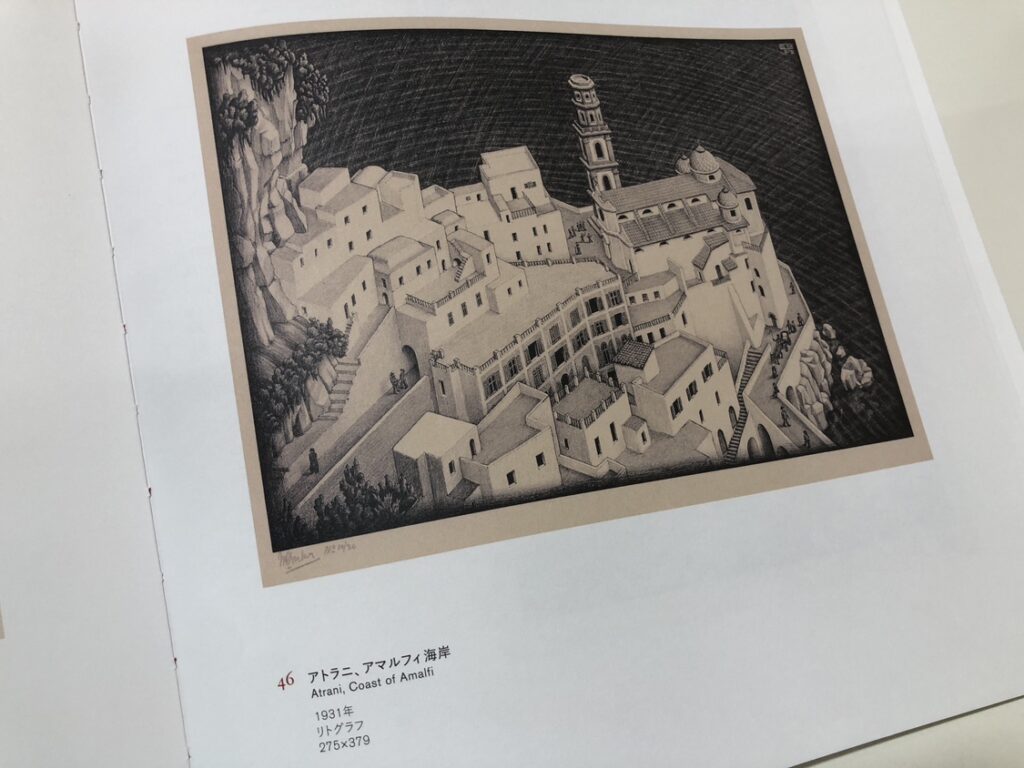

エッシャーにとってイタリアは居心地がよい場所で、気の向くままにさまざまな場所へ出かけては、風景や建造物、道端の草花や昆虫などをスケッチして回りました。この時代のエッシャーは創作意欲にあふれており、アマルフィ海岸や、昼と夜のコントラストが美しいローマの街灯風景などを題材に、多くの風景版画を制作しています。

エッシャー作品全体に見られる緻密な描写や卓越した写実力は、この充実したイタリア時代に確立されました。そしてこの頃の体験は、空想と現実が交錯するエッシャーの「だまし絵」をはじめとする心象風景をテーマにした作品に大きな影響を与えたのです。

1935年、イタリアではファシズムが台頭し、エッシャーはやむなくイタリアを去ることになりました。移住先はスイスでしたが、雪に覆われた風景は彼にとって退屈で、1936年には波の音に誘われるようにスペインへと旅立ちます。

それは、エッシャーにとって2度目のスペイン・グラナダ訪問でした。都市最大の観光地であるイスラム芸術の結晶、アルハンブラ宮殿は、その後の作品に大きな影響を与えます。

アルハンブラ宮殿といえば、洗練された華麗な美しさで世界的に知られる、イベリア半島最後のイスラム王朝、ナスル朝の王城です。エッシャーが特に魅了されたのは、異様なまでに緻密なデザインが施されたモザイクタイルでした。教義により偶像崇拝が禁止されているイスラム教では、動物や人間のイメージの代わりに、抽象的な文様が発展しました。アルハンブラの壁を飾る幾何学文様もそのひとつで、その緻密な計算に基づいた「無限に続くパターンが生み出す美」は、エッシャーに強い感銘を与えました。

エッシャーは夢中になって壁面を写生し、日々を費やしました。そこには、学生時代にエッシャーが模索していた「敷き詰め(テセレーション)」の可能性が広がっていたのです。

スペインの旅を終えたエッシャーは、1938年にベルギーへ移住しました。

アルハンブラでのスケッチは、エッシャーに新しい視点とインスピレーションを与えました。彼はこの敷き詰め模様に、イスラムの幾何学模様だけでなく、魚や鳥、爬虫類など多くのモチーフを組み込むため、素人ながら独学で研究を始めました。

当時、有名な地質学者であった兄から「お前のやっていることは結晶学に通じる。結晶学を勉強したらどうだ?」とアドバイスされ、文献を読むよう勧められます。しかし、子どものころから勉強が苦手だったエッシャーにとってその文献は難しく、結局は読み切れませんでした。とはいえ、この指摘をきっかけに「敷き詰め」の可能性を確信します。

さらに、戦争が目前に迫り、かつてのように気軽に旅をすることもできなくなったエッシャーは、自身の内なる世界、想像の世界へと没頭します。心の中で常にイタリアの風景を思い描きながら、不可能に満ちた新しい世界を理解しようと模索し、現実には不可能で幻想的なシナリオを描写しました。

こうしてエッシャーの作品の主題は、風景や静物といった具象的で身近なものから一転し、「敷き詰め」作品や、私たちがよく知る「だまし絵」など心象風景を描く方向へと変化していきました。

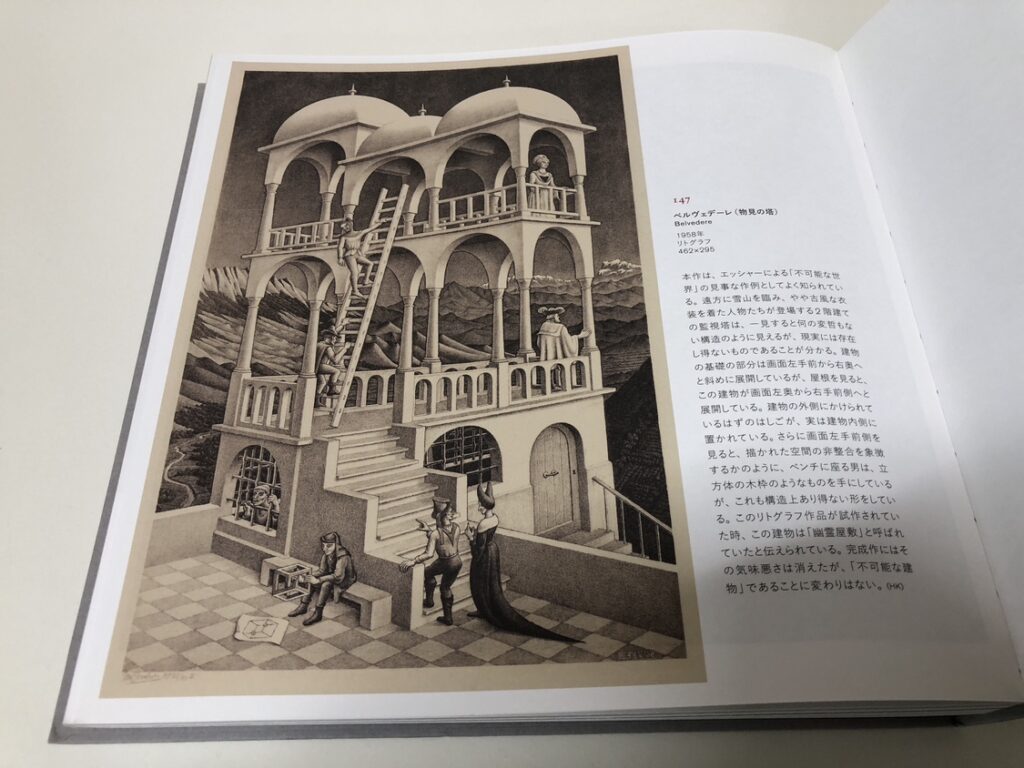

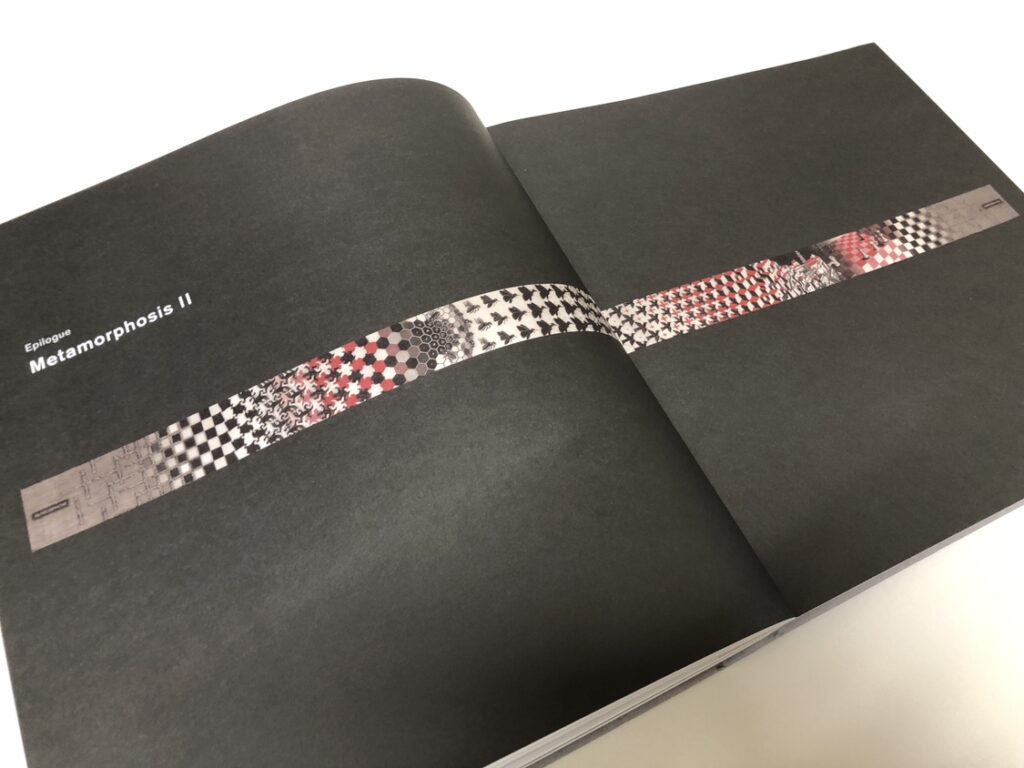

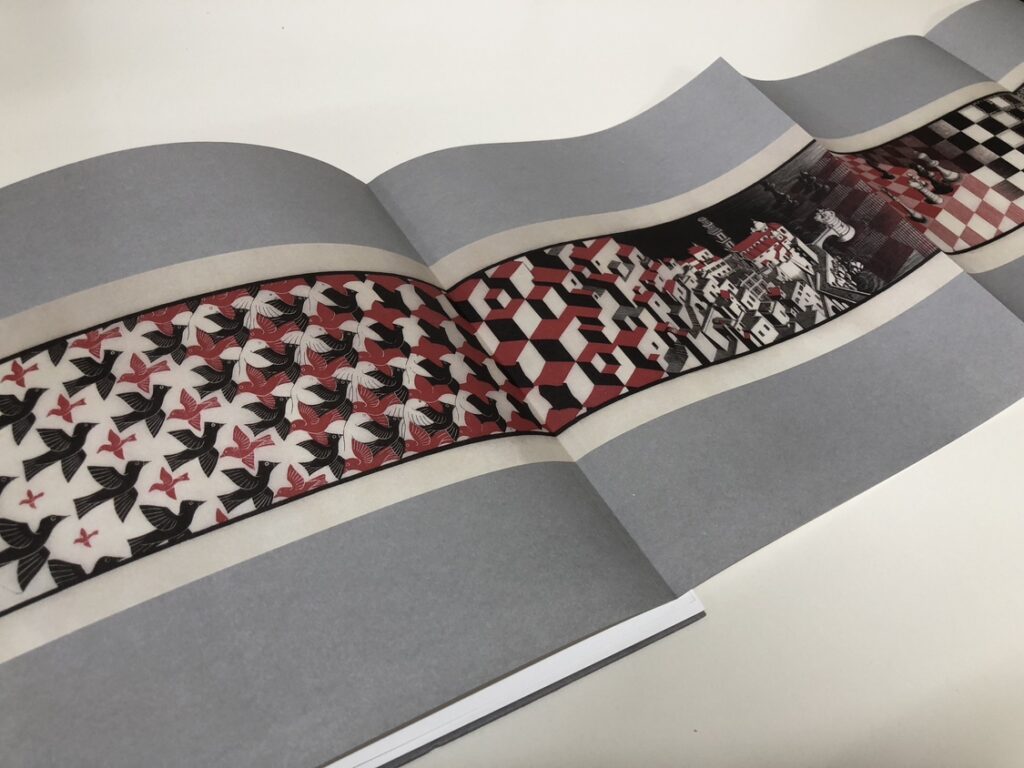

1937年から制作が始まった「メタモルフォーゼ」シリーズの中でも大作である《メタモルフォーゼⅡ》(1939~40年)では、トカゲからハチの巣、魚から鳥、教会からチェス盤へと、連想ゲームのようにイメージが次々と変容し、画面全体を埋め尽くしています。

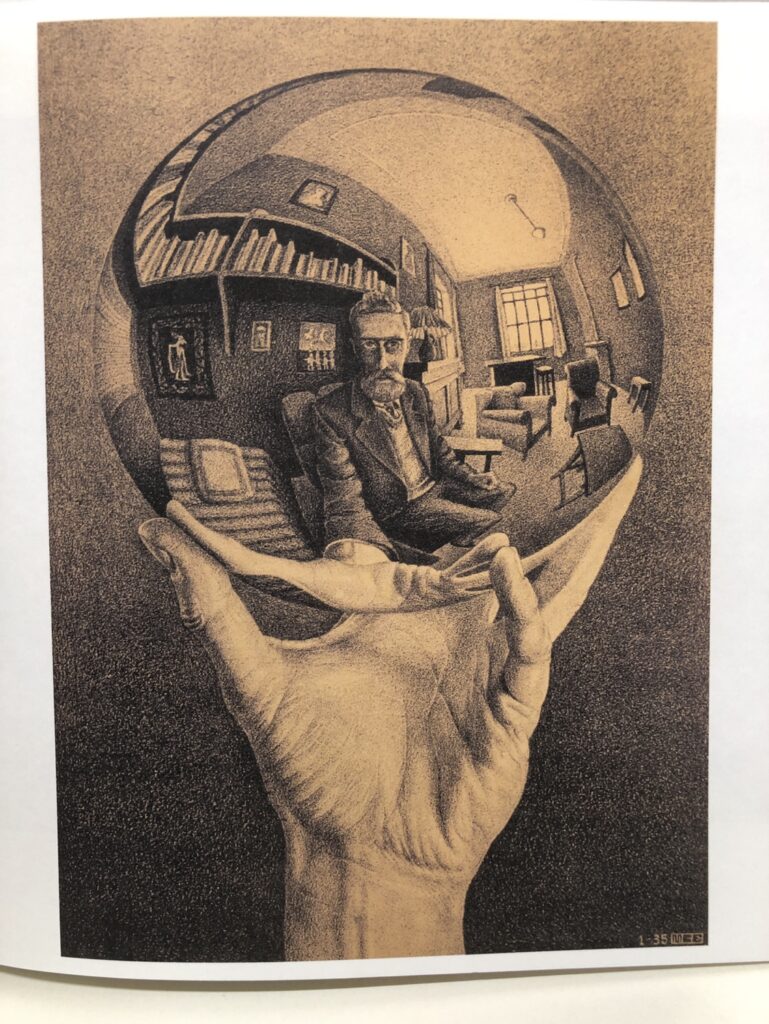

そのほかにも、手に持った鏡状の球体に自身が映り込む作品や、錯視効果を利用して現実にはありえない空間のパラドックスを緻密に描いた「だまし絵」のシリーズなど、大きな転換期を経たエッシャーの唯一無二の世界観は今なお、大衆から科学者まで幅広い層の人々を魅了し続けています。

いかがでしたでしょうか。今回は、エッシャーが不思議な世界を生み出すに至った道のりを紹介しました。

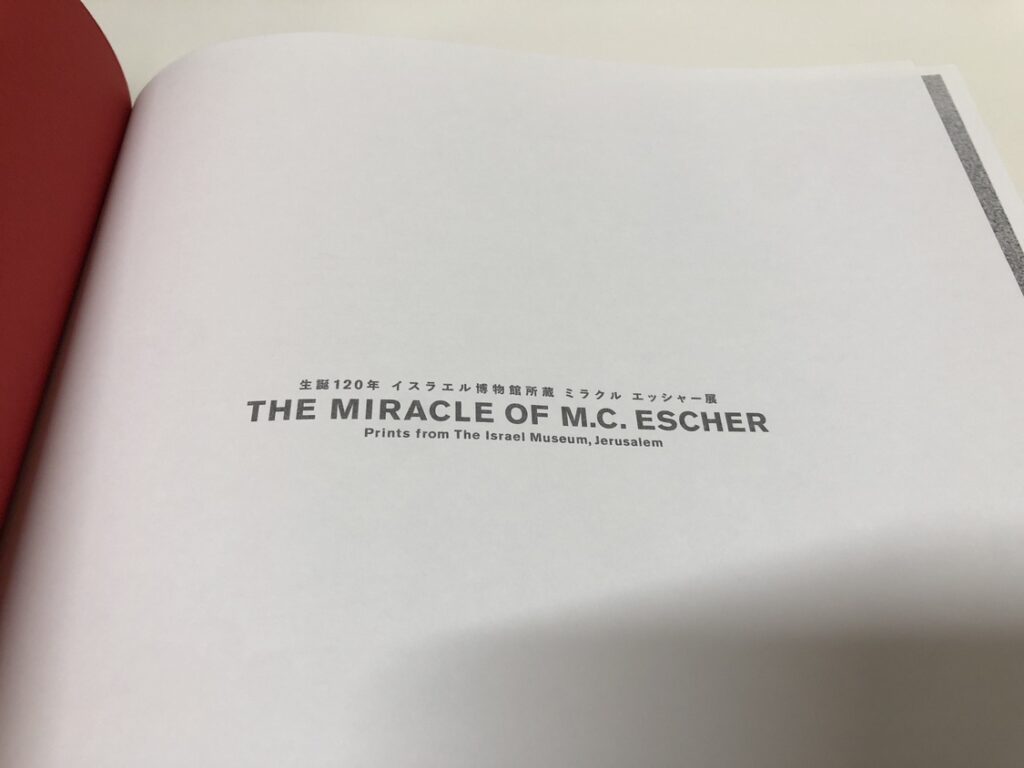

当店で取り扱っている図録『生誕120年 イスラエル博物館所蔵 ミラクル エッシャー展』は2018年にあべのハルカスや上野の森美術館で開催された展覧会の公式図録です。

世界最大級のエッシャー・コレクションを誇るイスラエル博物館の所蔵品を、「科学」「聖書」「風景」「人物」「広告」「技法」「反射」「錯視」という8つの観点から楽しむことができます。

中でも、幅4メートルの超大作《メタモルフォーゼⅡ》は、見開き1メートルの迫力ある図版で収録されており、その魅力を存分に味わうことができます。

エッシャーのすごいところは、作品を見ると数学的才能が際立っているように思えるのに、実際には数学を使わず、ひたすらスケッチを重ね、地道な実践と試行錯誤を通して作品を生み出している点にあります。「敷き詰め」も「だまし絵」も、今ならコンピューターを使えば簡単に作れる模様ですが、彼はすべてアナログで作り上げています。しかも、その細かな模様を木版画に彫り込んでいるのです。

そんな圧倒的なエッシャー作品をじっくり堪能したい方には、この図録がおすすめです。また、この展覧会と同時期に制作されたドキュメンタリー映画『エッシャー 視覚の魔術師』と一緒に楽しむと、さらに理解が深まることでしょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。エッシャーの魔法のような世界を、ぜひ自分の目で確かめてみてください。