2025.10.26

レビュー

毒は人類の歴史の中で無数の人の命を奪ってきました。

しかし一方で、古くは矢毒で狩猟に使われたり、今では農業に欠かせないものにもなっています。

私たちの身近な生活のなかや、自然界にはさまざまな「毒」が存在します。

今回は、毒との出会い、どんな毒があるのか、それにまつわる物語など、ざっくばらんにいろいろと紹介していこうと思います。

「毒」とは基本的に人を含む生物に害を与える物質として理解されています。しかし、毒の中には単に毒にとどまらず、薬効を持つものもあります。「生物に何らかの作用を与える物質」のうち、人間にプラスに働くものが薬、マイナスに働くものが毒と呼ばれています。

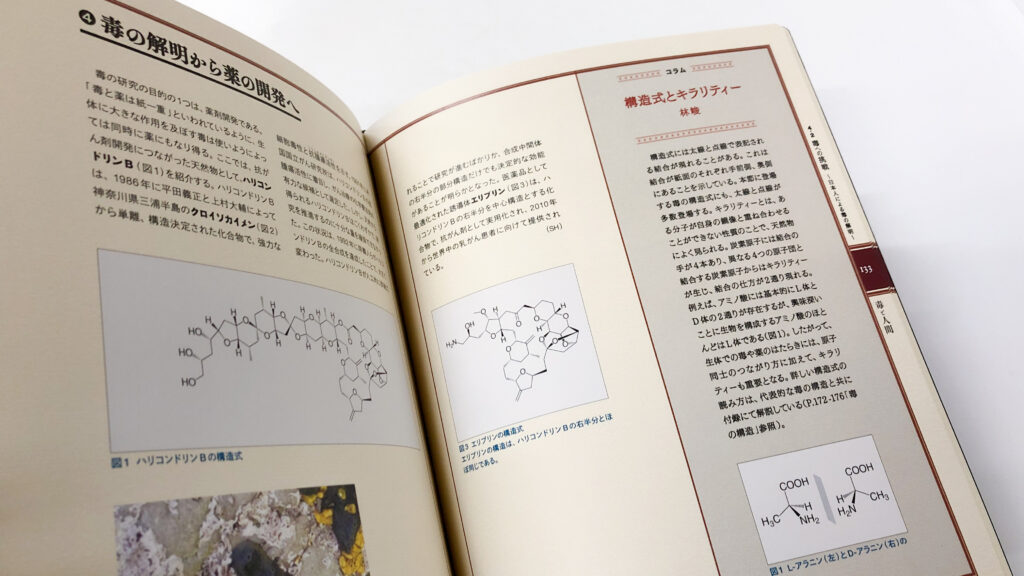

人は長年にわたって、植物や動物、鉱物から得た害を及ぼす毒性と、病を治す薬の知識を経験から分別し、社会の土台を創り上げてきました。

では、人は毒とどのように出会ったのでしょうか。

人は食べなければ生きていけません。人と毒の最初の関わりは、食物によるものだったと考えられています。

例えば、きのこを食べて下痢や吐き気といった症状に見舞われたら、その原因がきのこにあるのではないかと疑い、身内や周りの人にしきりに訴えた。それが教訓として語り継がれていったのでしょう。

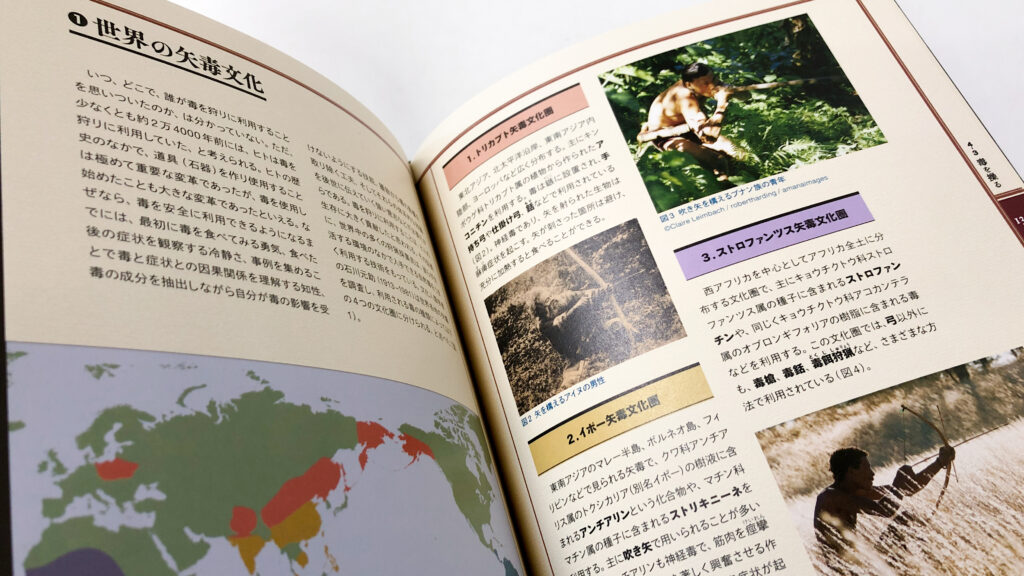

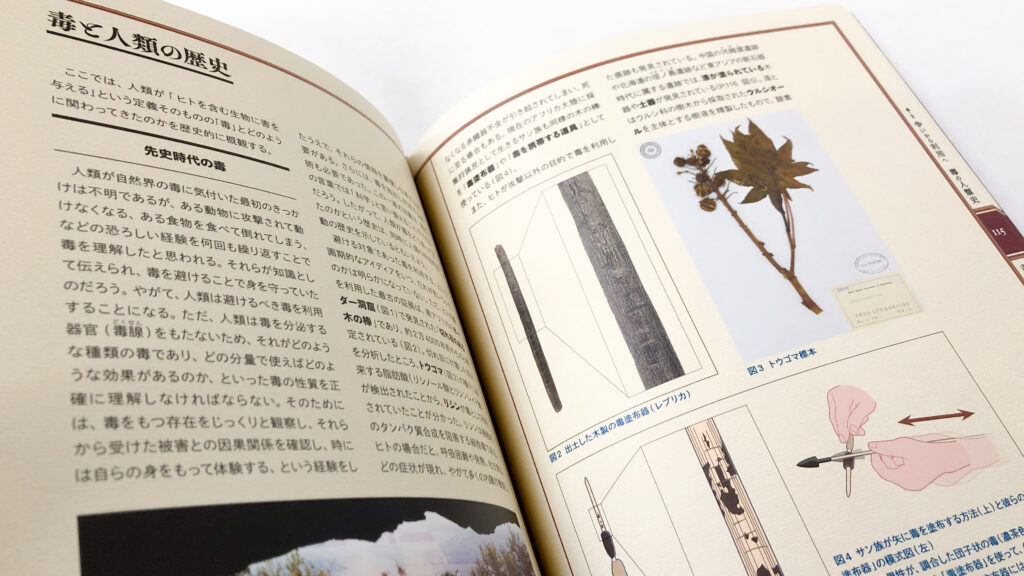

原始的な生活であっても、病気になると身の回りの植物から薬草を見つけ、狩猟のために矢に塗る毒物を探すという生活があったことが世界各地で報告されています。

毒の情報を蓄積、活用する

はじめのうちは口伝で家族や仲間内で伝えていたのでしょう。しかし、やがて文字やその記録媒体が発明されると、競うように毒や薬となる動植物や鉱物について記録し始めました。それにより過去からの経験や遠方の知識も蓄積し、共有できるようになりました。

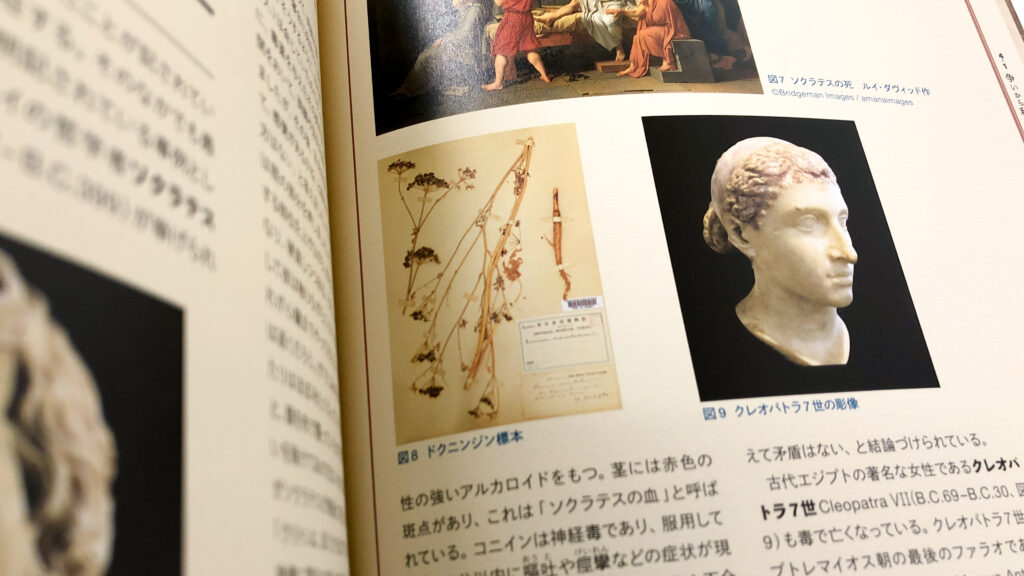

例えば、古代エジプトでは、パピルスに象形文字で医療に関することが記録されています。紀元前1550年頃に書かれた『エーベルス・パピルス』には、およそ700種類もの植物、動物、および鉱物由来の「薬」が記載され、それらを使った800種類の処方がのべられているとされています。その中には、ドクニンジン、トリカブト、アヘン、ジギタリスなどの毒物とそれを治す治療薬として利用することも書かれています。

こうして古くからの数々の教訓を経て毒に対する知識が深まっていきました。

狩猟や戦、処刑や暗殺、また「毒」を研究することにより薬を生み出すなど、私たち人間は毒と向き合い、その正体や本質に迫りながら、毒を利用する方法を次々と編み出してきました。

人は毒との関係が始まってから長らく、自然の中から毒を見つけてきました。しかし、近代になり科学・技術が発達しはじめると、自らの手で毒を生み出すようになりました。

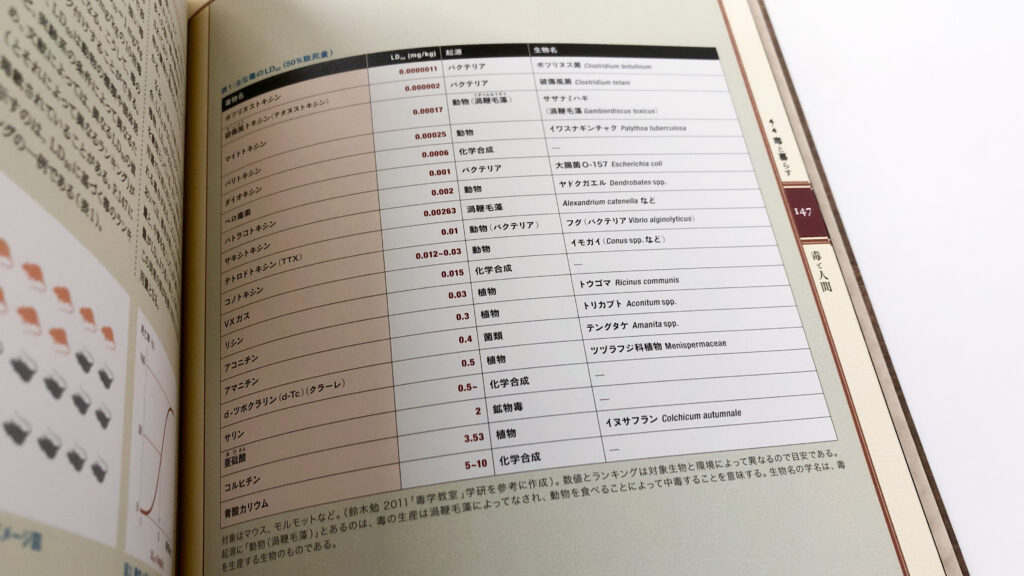

さて、皆さんは自然の毒と人工の毒、どちらが強いと思いますか?

人の手が加わっているだけに、自然毒よりも人工毒のほうが強いと思っている人も多いかもしれません。でも実際はその逆。

ランキング上位はどれも自然毒で、それも動植物が作り出したもの。特に上位3種はどれも微生物が作り出した毒なんです。

まだまだ人は自然が持つ知恵に敵うことはないのでしょう。

1位 ボツリヌストキシン(LD50=0.0000011mg/kg)

ボツリヌス菌という細菌が産生するタンパク性の神経毒です。かつては生物兵器として研究されていました。

単純計算では1 gで100万人以上の人を死亡させる能力があり、その殺傷力は名高い毒ガス兵器「サリン」の1万倍、青酸カリの100万倍とも言われます。

2位 テタノスパスミン(破傷風トキシン)(LD50=0.000002mg/kg)

土壌や汚泥中に広く存在する破傷風菌が産生するタンパク性の神経毒です。破傷風の原因になります。

毒性はかなり強いですが、動物種によって毒素に対する感受性が異なります。

3位 マイトトキシン(LD50=0.00017mg/kg)

海または淡水域に分布する植物性プランクトン・渦鞭毛藻が産生し、魚類に蓄積される神経毒です。

南洋海域での魚の食中毒であるシガテラの原因毒のひとつと考えられています。

※LD50数値は対象生物や環境によって異なるため、目安となります

ちなみに植物毒ではトウゴマの種子から得られるリシン、動物毒だとハワイ・マウイ島のサンゴ礁に群生するイソギンチャクの近縁種であるマウイイワスナギンチャクが最強と言えるでしょう。

ただし、最強の毒といっても、実際に選び出そうとすると、なかなか難しいのです。

毒とひと口に言っても、その投与方法や対象とする動物によってもその強さは異なります。このように毒の強さを単一の条件の下で比べるにはいろいろと問題があることはご承知おきください。今回は半数致死量(LD50)による毒性比較を参考にしました。

※半数致死量LD50とは⋯化学物質を投与した際に実験動物の半数(50%)が死亡すると予想される容量のこと。化学物質の急性毒性の強さをあらわす指標として使われます。

毒の代名詞、青酸カリの毒性は?

「ペロッ、これは青酸カリ!」でおなじみのシアン化カリウム(青酸カリ)。

テレビや映画、小説などフィクションでもよく取り上げられるこの毒、実は微生物の作り出す毒物に比べると相当毒性が弱いことを知っていますか?

自然毒第3位のマイトトキシンと比較してみると、およそ20万分の1程度です。とはいっても、青酸カリの毒性はかなり強く、わずかな量の摂取でも死に至ります。それに、工業的に重要な物質であり、メッキなどに広く利用されているため、比較的身近な毒物であるといえます。もちろん、その使用法や保管管理等は法律で厳しく制限されているため、購入はできません。

人類の長い歴史の中で、毒はしばしば顔を出し、時には重要な主役さえ演じてきました。

最後に、そんな歴史の一コマを飾る毒の小話をいくつか紹介します。

case1 中国皇帝の「不老不死」の夢

戦国乱世の中国を統一し、史上初めて「皇帝」の称号を名乗った秦の始皇帝が「不老不死」の薬を求めたという話は有名ですよね。

不老不死は、秦の始皇帝や漢の武帝など、他にかなう者のない絶対君主にとって、最後に残された願望でした。

そんな「不老不死」の夢から生まれたのが「錬丹術」です。服用すると不老不死の神仙になれる霊薬(仙丹)を製造しようと、古代中国で盛んに試みられた術です。

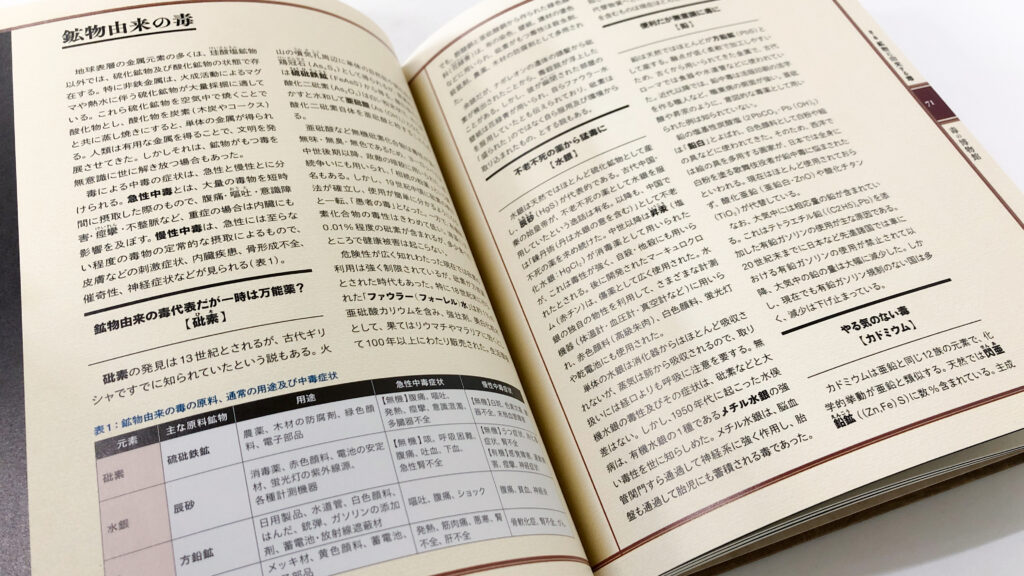

この霊薬の材料として、初期は草木が使われましたが、次第に鉱物、とくに「丹砂」が使われるようになりました。丹砂=硫化水銀。つまり、そこからつくられた薬が不老不死の秘薬になるわけがありません。はっきりいって毒です。

実際、唐の時代(618〜907)の歴代皇帝20人のうち、少なくとも6人はこの鉱物薬の毒作用によって命を落としたといわれています。

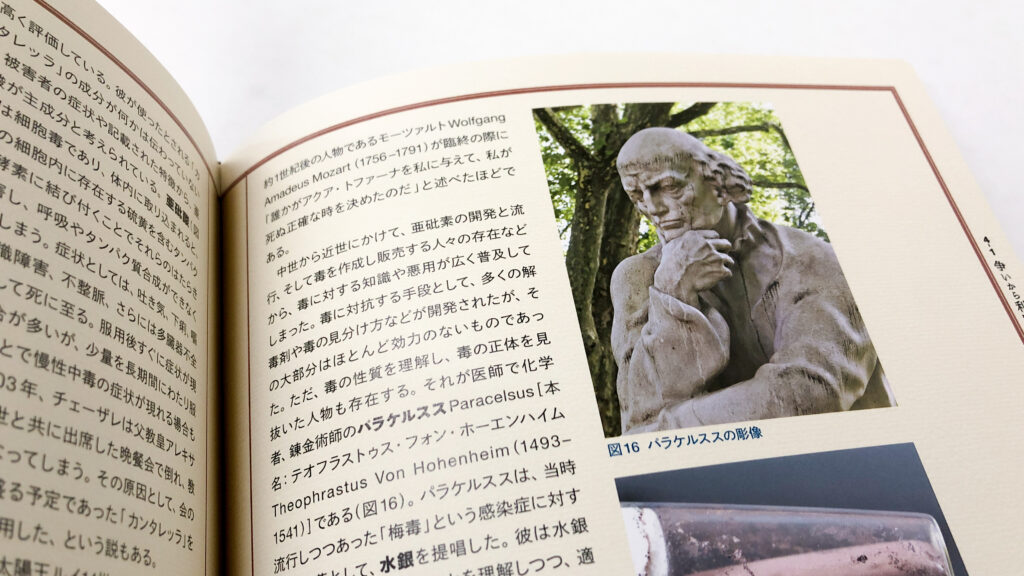

case2 毒性学の父 パラケルススと錬金術の時代

「あらゆる物質は毒である。毒になるかクスリになるかは容量によるのだ」

これは「毒物学の父」とも呼ばれたパラケルスス(1493‐1541)の言葉です。

錬金術とは、もともと古代エジプトに起こり、アラビアを経てヨーロッパに広がった化学技術です。中世を通じて錬金術師たちが探し求めていた、かの有名な「賢者の石」は、鉛などを貴金属に変えると信じられ、不老不死の万能薬としての力を持つとも考えられました。

一見怪しげな考えですが、医師であると同時に錬金術師でもあったパラケルススは、この錬金術の研究からヒントを得て、毒でもある酸化鉄や水銀、鉛などの金属化合物を初めて医薬品として使いました。

この頃からパラケルススの意思を受け継ぎ、錬金術師の中から薬を専門に作る医療科学者が誕生するようになりました。その意味で、パラケルススは「医療科学の父」とも呼ばれています。

case3 魔女とマンドラゴラ

不思議な力で魔術や呪文を使いこなす、ミステリアスでファンタジーな存在の「魔女」。

実際に魔女と呼ばれた人たちは、薬草や毒草に精通した「賢い女」、つまり薬剤師のような民間療法師だったといわれています。

そんな魔女が使ったとされる植物のひとつが、ナス科のマンドラゴラ(マンドレイク)です。

人のように動き、引き抜くと悲鳴を上げて、聞いた人は死ぬという伝説があるこの植物は、古くから麻酔薬や鎮静剤などに用いられ、しばしば魔術や錬金術の原料としても登場します。

しかし、同時に強力な神経毒を持っており、その取り扱いは非常に繊細で難しいものでした。魔女はその扱いの専門家でもあり、マンドラゴラは「魔法の薬草」や「魔女の薬草」とも呼ばれたのです。

この記事では『特別展 毒』の図録を片手に、毒にまつわる話を語ってみましたが、いかがだったでしょうか。

毒の世界は奥が深く、調べているうちにどんどん沼にはまっていくような感覚がしました。

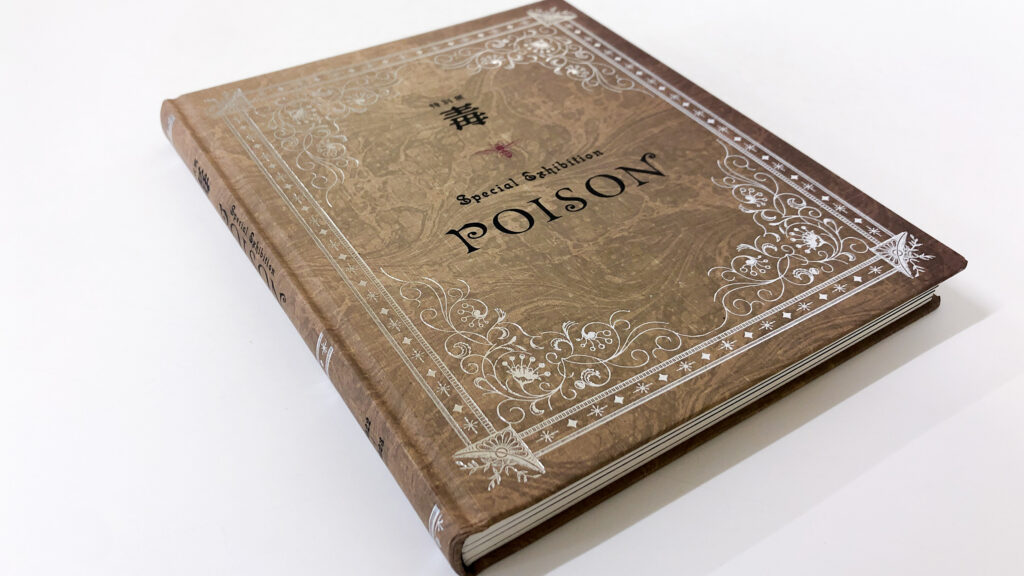

当店で取り扱っている図録『特別展 毒』は、2022〜23年に国立科学博物館と大阪市立自然史博物館、そして2024〜25年には名古屋市科学館と福岡市科学館の全国4館で開催され、大人気を博した特別展「毒」の公式図録です。

ハードカバー銀箔押し、角丸加工というなんとも贅沢な装丁のこの本は、長く手元に置いておきたい一品となっています。

ただ、今回推したいのは中身の充実ぶり。この図録を熟読すれば、毒の主要な論点を一通りカバーできるでしょう。

動物学、植物学、地学、人類学、理工学の各研究分野のスペシャリストが結集し、「毒とはなにか?」という果てしなき問いに全力で答えたこの図録は、あなたの毒に対する好奇心に必ず応えてくれる一冊です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!