2026.01.25

レビュー

「未完の聖堂」と語り継がれてきた教会、サグラダ・ファミリアですが、2026年、ついに完成されることが発表されました。

教会の二代目主任建築家、アントニ・ガウディ(Antoni Gaudí, 1852–1926)はスペイン内に数多くの建物を残しています。

サグラダ・ファミリアはじめ、グエル公園など彼の作品はカラフルで独創性が高く、アーティスティックなイメージを持たれがちかもしれません。

しかし建物をよくみてみると、自然を生かしたデザイン、構造学的なアプローチなど、建築家としての合理的な判断に溢れているのです。

ガウディ作品の本質とは何なのか。彼の人生を辿りながら、その作品に隠された秘密を探っていきましょう。

ガウディはカタルーニャ地方、レウス近郊に生まれました。

父親は鍋などを作る銅細工職人。素材が人の手によって曲げられ、組み合わされていく工程を、幼いガウディは飽きることなく眺めていたといわれています。

この日々が、プリミティブな「創る喜び」と、職人的な感性を彼に育みました。

またもう一つ、ガウディの進路を決定づけた重要な要素があります。

幼い頃、ガウディはリウマチ性の病を患っていたため、活発に遊ぶことができませんでした。

しかし彼は静養する間、波に浸食された岩、規則的な貝殻の螺旋、蜂の巣といった、自然が生み出す不思議な形態を観察する目を持っていました。

「自然は装飾的でありながら、合理的でもある」

この気づきが彼の原点であり、後年、類をみない建築家として花開くきっかけとなったのです。

成長するにつれ病から回復したガウディは進学し、幾何学で才能を発揮。図形への尽きない興味と職人的志向を両立させる、建築家を目指すことに決めました。

建築士の資格を得たガウディに対し、校長は「天才なのか狂人なのか計り知れない」という言葉を贈っています。

この時点で既に、これまでのスケールに収まらない才能を周囲に感じさせていたのでしょう。

彼が生きた19世紀後半のカタルーニャは、スペイン中央集権に対する文化的な自立意識が高まりつつありました。

若手時代のガウディも、カタルーニャ独自の作風を模索しはじめます。

そんなガウディの才能を開花させたのが、実業家エウゼビ・グエルとの出会いでした。

グエルは莫大な財を築いた成功者でしたが、同時に、カタルーニャの文化を守りたいと考える信念をもった人物でもありました。彼に見出されたことは、政治的活動を得意としないガウディにとって、非常に幸運だったといえるでしょう。

そんなグエルからの依頼を受けて完成させたのがグエル邸です。

外観は直線的なムデハル様式の域に留まっているものの、放物線アーチを描く鉄扉、装飾性の高い煙突、採光を意識した天井の高い広間など、美しさと実用性を高いレベルで両立させました。

窓にはカタルーニャ州旗を描いたステンドグラスが輝き、ガウディ建築の萌芽が感じられる邸宅です。

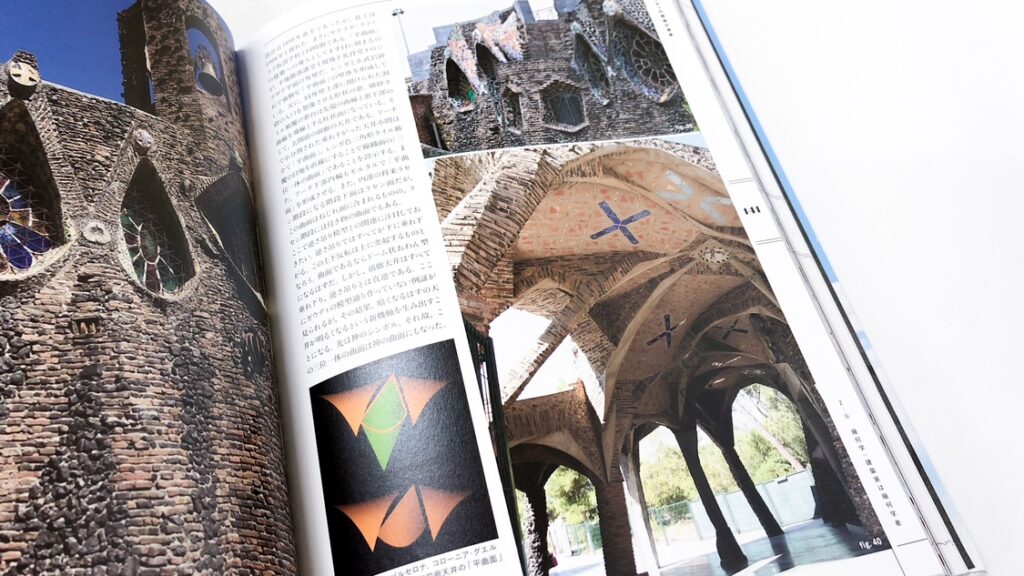

出来栄えに満足したグエルから次に打診されたのが、コロニア・グエル教会です。

グエルは自身の工場で働く労働者のための団地を発案し、ガウディはその教会部分を任されました。

ここでガウディは建物に欠かせない「耐久性」について熟慮し、その結果、幼い頃から彼の頭の中に息づいている「自然」に倣うことを考えつきます。

実験を何度も重ねて編み出したカテナリー曲線、傾斜した柱などを駆使し、独特な形状をもった教会を設計しました。

自然のデザインを装飾だけでなく、建物の構造そのものに生かすことに挑戦しはじめたのです。

これまでにない実験的な建築は多くの年月を必要とし、最終的には完成を他の建築家に委ねることになりましたが、ここで得た「構造への理解」は、のちのサグラダ・ファミリア建設へ十分に生かされることになります。

次いで建築されたグエル公園は、グエルとガウディの共同作業における一つの到達点といえるでしょう。

元はカタルーニャの理想的住宅地として構想されたものであり、ガウディは自然とインフラを有機的に結びつけた都市モデルを完成させました。

しかし、中心地から遠い、費用が高すぎるなど居住地としての条件が芳しくなく、最終的に住宅に住んだのは創始者であるグエルとガウディのみ。現在では、公園としてその姿を堪能することができます。

建築の過程をみてみると、ガウディは地面を削ったり樹木を伐採したりすることなく、元から存在する自然の地形を最大限に生かし、洞窟、森、波をイメージした、曲線で構成された建築物を連立させました。

また、正面入口に鎮座するトカゲの噴水をはじめ、随所に感じられる遊び心の背後には、雨水の集水・貯水・排水を一体化した下水システムが組み込まれており、今でいう「持続可能性」への配慮が読み取れます。

さらに、訪れた人の目を楽しませる色彩豊かなトレンカディス(破砕タイル)は、曲面を隙間なく装飾するために考案されたものですが、ここにも廃品や不要になった陶片が再利用されています。

幼い頃から自然を見つめ、構造の神秘を垣間見てきたガウディは、いずれ人間が「環境」を無視できなくなることに気づいていたのかもしれません。

また、鮮やかな色彩は彫刻家ジョジュールに大きな裁量を与えていた結果であり、ガウディ自身は建築の全体構造に集中するようになりました。

ここに、彼が共同体としての創造を重んじる、職人的感性の持ち主であったことが見て取れます。

グエルとの仕事はガウディの名声を高め、地元の名士から私邸建築の注文を請けるようになりました。

中でも傑作と名高いカサ・バトリョは、一言でいえば「海」を思わせる邸宅です。

波打つファサード(玄関)、カタルーニャの伝説であるドラゴンの骨格を思わせる柱、巻き貝やミルククラウンを模した天井、洞窟のような内部空間は、さながら地中海の自然を凝縮した美術館のよう。

光が射す高さに合わせた窓、海色のステンドグラスなどの装飾も一級品であり、現在でも観光名所として非常に人気の高い建物です。

一方、その後に受注したカサ・ミラは、構造に重点を置いた建物です。

カサ・バトリョが個人の私邸であるのに対し、カサ・ミラは集合住宅、今でいうマンションであり、大空間や平面構造を可能にするため、当時としては先進的な鉄骨フレームを採用しました。

外観は豊かな質感をもつ石灰岩で作られ、波打つ曲線の外壁は圧巻。

建物の中心に設けられた広い空洞は見た目のユニークさだけではなく、自然光の採光や換気性を充実させる実用性を備えています。

さらに特徴的なのが、各フロアに設けられた間仕切り壁です。

構造上、この壁は耐力性に影響しないため間取りの変更を可能にしているという、当時としては非常に珍しい構造でした。

他にも、地下駐車場やエレベーターなど、時代を先取りした機能を備えていたのですが、カサ・バトリョの色彩やデザインに惹かれていた依頼主からは満足を得られず、最終的にはガウディが解雇されてしまいます。

世間からも特徴的な外観を「石切場」と評されるなど、このあたりの事情も、後述するサグラダ・ファミリアへの傾倒に繋がっていったのかもしれません。

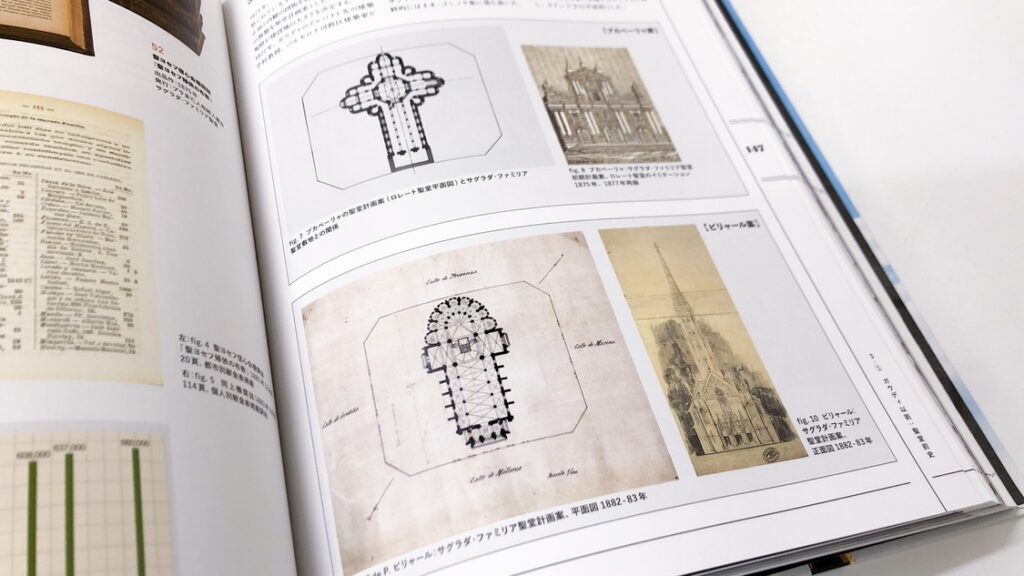

1883年、ガウディはついに、サグラダ・ファミリア教会の建築を受注します。

当初の依頼内容は「ネオゴシック様式の教会建築」であり、十数年もあれば完了するはずの建物でした。

しかし仕事を進めるなか、家族を相次いで失うなどガウディ自身の生活が変化し、教会の建築意義を真摯に模索するうち、この事業を単なるクライアントワークとは捉えられなくなっていったのです。

史上類をみない建築計画は、自身が生きているうちに完成することはないと、ガウディは理解していました。

しかし「私の依頼主(神)は急がない」という名言を残し、妥協することなく、生涯をこの仕事に捧げる決意を固めます。

また、この建築には時間だけでなく、膨大な職人の手を必要としましたが、ガウディと彼らの関係は「命令する人とされる人」ではありませんでした。

職人仕事を尊重するガウディは、彼らが扱う素材や技術への理解が深く、また、現場にも足繁く通い、前列のない建築を不安がる職人たちに模型を見せ、幾度もその安全性を説明しました。

彼らにも裁量を与え、オリジナリティを発揮させることにより、自身がいなくなったあともこの教会を完成させる体制を自然と整えることに繋がったのです。

サグラダ・ファミリア建築を進めるうちにガウディは信仰を深めてゆき、まるで求道者のような禁欲的生活を送るようになります。

若い頃は社交的で洒落た身なりをしていたのですが、やがて質素な服装で現場に通うようになりました。

一日の終わりに「明日もいい仕事をしよう」と職人に声をかけるのが日課となり、もはや、仕事以外に望むものはなくなっていたのかもしれません。

そんな毎日を送るなか、1926年6月、ガウディはバルセロナ市内で路面電車に轢かれてしまいます。

その粗末な服装から浮浪者と誤認されたことにより手当てが遅れ、同月10日、73才でその生涯を終えました。

彼の体は、人生の大半を費やしたサグラダ・ファミリアの地下礼拝堂に埋葬されました。

今もなお自身が建築した教会の中で、日々の仕事に情熱を捧げる職人たちの仕事を見守っているのかもしれません。

それでは、この教会を建築的視点からみていきましょう。

まず、「教会は、貧富の差なく魂を救う目的がある」と考えたガウディは、サグラダ・ファミリアを「石でできた聖書」と位置づけました。

識字率の低い当時、聖書を読むことができない人々が聖書の内容を理解できるよう、キリストや使徒、マリアの塔をデザインします。

正面の生誕のファサードにはキリスト誕生の喜びを、受難のファサードには人間の罪と苦悩を、そして栄光のファサードには救済と未来を刻み込むことにしました。

正面の生誕のファサードにはキリスト誕生の喜びを、受難のファサードには人間の罪と苦悩を、そして栄光のファサードには救済と未来を刻み込むことにしました。

そして、ガウディがこれまで培ってきた「自然への敬意」が結実しているのが、聖堂の内部です。

プラタナスの大樹をイメージした柱は一本一本、太さやねじれが計算され、枝分かれするように伸び、高い天井を支えています。

柱の構造上、壁を省くことが可能になったため、大広間に圧倒的な開放感を与え、森林の中にいるような錯覚を起こさせます。

窓を見上げると、東側に青や緑、西側にはオレンジ色や赤のステンドグラスが嵌め込まれ、朝焼けから夕焼けまで、時間ごとに入る光が豊かな彩りを投げかけ、自然界のリズムを感じさせます。

サグラダ・ファミリアはいよいよ完成しますが、ガウディが探究し続けてきたもの―自然と科学、環境との調和、持続可能性、魂の救済―といった課題は、いまもなお世界に残されたままです。

「永遠に完成しない教会」として語り継がれてきたサグラダ・ファミリア。

今後はその姿を通して、ガウディが自然から何を学び、意図し、どう作ってきたのか、今の私たちに考えさせてくれるのかもしれません。