2022.12.23

レビュー

SDGsや環境保護という考え方が広まった現在であれば、すぐに納得されそうな台詞です。しかし、高度経済成長期の真っ只中で、この考えを提唱した人物がいることをご存知でしょうか。

秋岡芳夫。

工業・工芸デザイナーとして名を馳せた人物ですが、後述する通り、その活動内容はたいへん幅広く、一口にまとめられるものではありません。

「無印良品」から本が出版されるなど、没後もさまざまな形で取り上げられています。その思想や作品は、モノづくり、ひいてはモノと人との関係性に、今もなお影響を与え続けています。

2011年、目黒区立美術館で「秋岡芳夫展」が開催されました。その図録『DOMA 秋岡芳夫作品展 モノへの思想と関係のデザイン』(目黒区美術館 2011)を読みながら、秋岡芳夫の作品・思想について考えていきましょう。

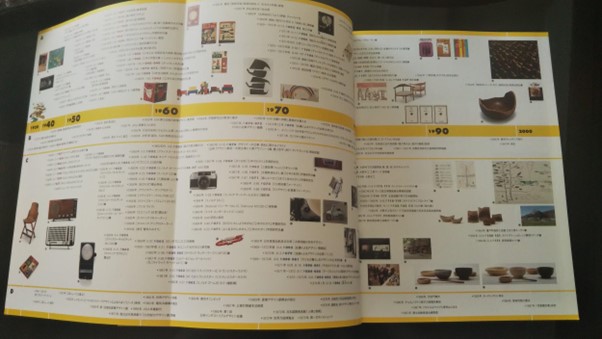

まず、本書の特徴として、見開きの年表が綴じられています。

それぞれの年代に発表された作品や活動を、社会の動きや出来事と対応させることができます。

彼の活動は多岐にわたるため、年表を見ながら読んでいくと全体像が見えやすく、より理解が深まるように感じます。

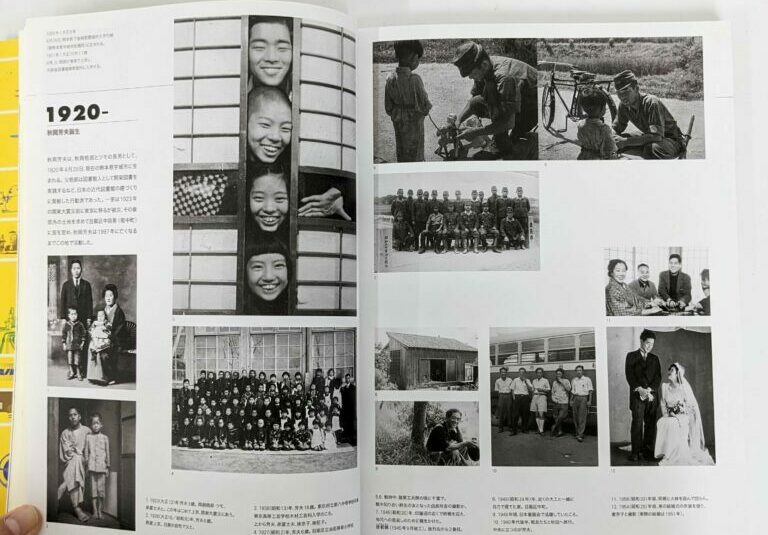

さて、秋岡芳夫の人生を見ていきましょう。

1920年、熊本県宇城市に誕生。

本書のもう一つの特徴として、作品だけでなく、このようにご本人の写真も挟まれていきます。

ラジオを分解する等、幼少期から発明家としての萌芽を見せていましたが、美術学校を卒業した後、童画家としてキャリアをスタートさせました。

その頃の絵を見てみましょう。

戦争が終わった解放感からか、伸びやかで自由な作風です。どこか現実ではない世界のように感じさせるイラストと、明るい色彩感覚に目を奪われます。

このように、1940~50年代初頭にかけて、装丁や挿し絵、レタリングなど、本に関する仕事を多く手掛けます。

50年代に入ると、さらに仕事の幅を広げます。

1953年、河潤之介・金子至とともに、目黒区中町の自宅にKAKデザイン事務所を設立します。

三人ともメカニックに精通していることがデザイン事務所の強みでした。機械の機能や構造を理解しているからこそできるデザインを求め、KAKデザインには次々と仕事が舞い込んでくるようになります。

オートバイやラジオのキャビネット、カメラといったデザインを次々に発表していきます。

身近なところでは、三菱鉛筆のデザインなども担当しています。

主に担当したのはロゴとケース。ケースはアルミやアクリルを使った、当時としては珍しい仕様でした。鉛筆削り用のヤスリが入っているあたりが、機能を重視する姿勢が感じられます。

1960年代に入ると、装丁を担当していた学習研究社からの依頼で、子ども雑誌『科学』の付録を担当するようになります。

これらがその付録です。

当時、雑誌の付録は紙が主流であったのですが、プラスチック部品を組み立てて作る玩具キットは、科学のメカニズムを学ぶことができる、画期的なものでした。

開発中の写真が載っているのですが、楽しんで作っている様子がよく伝わってきます。

科学キットはたいへんな人気を博し、『科学』は40万部数の売上を記録しました。

通常であれば喜ばしいことに感じられるのですが、秋岡自身は「皆が同じおもちゃで遊んでいて良いのだろうか」と、この成功に対してだんだん疑問を感じるようになります。

工業デザイナーとしても華々しい活躍ぶりに見えますが、やはり「大量生産」を基本とする分野です。やがて秋山はインダストリアルデザインから離れ、仕事相手は大企業から職人へ、作るものは製品から作品へと、新しい扉を開けていくことになります。

1970年代、初の著者『割ばしから車まで』を刊行。この本につけた帯で、冒頭の「消費者ではなく、愛用者になろう!」を提唱するようになります。

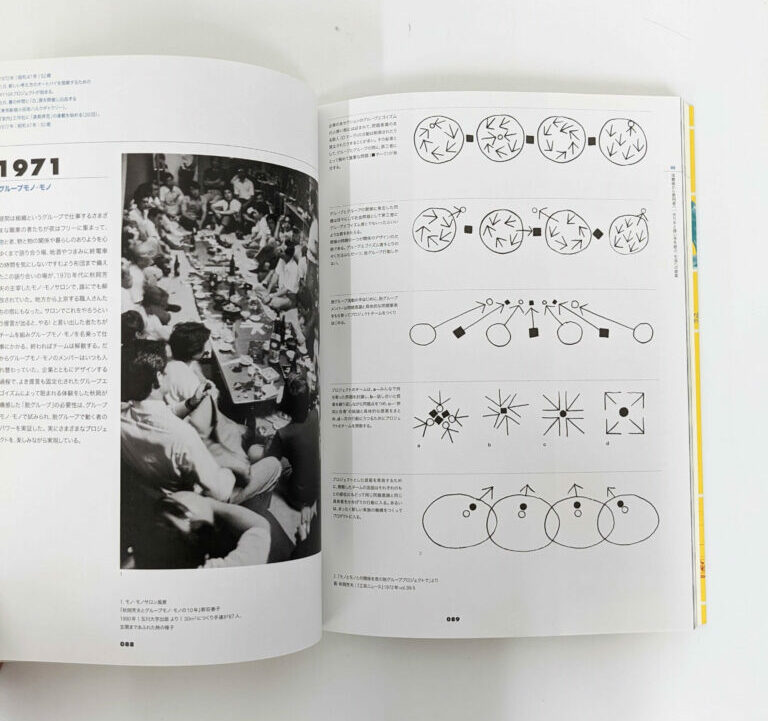

自宅では「グループモノ・モノ」を開催。

これは、秋岡の考えに同意したクリエイター達が集まり、自由に話し合い、プロジェクトを始動、終われば解散するという、流動的で自由なサロンのようなものでした。

また、秋岡は作り手と買い手を結びつける活動を始めます。

長く使える、自然由来の材料で職人が作る作品に彼は敬意を持っていました。しかしそれらは価格が高くなり売ることが難しく、流通面でも一般人の手に届きにくいという一面がありました。そこで秋岡は、新たな販売方法を企画しました。

作品を集めて百貨店やギャラリーなどで展示、お客はそれらを手に取り、気に入った人はその場で購入できるという展示販売を行ったのです。

今でこそ一般化された販売方法ですが、まさに「愛用者」を作る活動といえます。これらを始めたのも秋岡芳夫の功績といえるでしょう。

さて、プロデュース的な活動が目立つこの時代、秋岡自身の作品として有名なのが「あぐらをかける男の椅子」です。

当時、日本の家は畳が主流であり、外国の既製品を模倣した椅子は、日本人の生活に最適なものではないと考えました。

そこで秋岡は、日本家屋・日本人の体型に合う椅子を作りました。

それぞれの体型や寸法-「身度尺」に相応しいものがある、という考えは、その後、お椀などの生活用品を作る際の基本にもなっていきました。

1980年代に入ると、プロデュース活動を地方に広げ、規模も大きくなってゆきます。

木の素材が豊富、かつ裏作の時間を持つ大工が多かった岩手県大野村では「一人一芸の村」構想を提案。キャンパスでは木工ろくろの実演・実習を行い1500人以上が参加。「大野木工」の立ち上げ、学校給食器の開発など、さまざまな影響を広めました。

北海道置場町からも、新たな生活文化の発信を目指します。

身近すぎて、住民は価値を見出だしていなかったエゾマツなどを使った木工技術を広めました。

これを「置戸町」の名前と「桶」をかけて「オケクラフト」と名付け、『芸術新潮』や東京の百貨店で紹介。当時、依頼が殺到し、生産が追い付かなくなる程だったといわれています。

これらの活動は「まちづくり」という側面があり、行政なども絡んでくることから、より複雑化していきました。実現できなかったものもあるようですが、置戸町では1994年に文化保存伝習施設「どま工房」がオープンし、一つの活動として実を結んだといえるのではないでしょうか。

1990年代、70代に入った秋岡がライフワークに選んだのは竹トンボです。

竹トンボというと「昔のなつかしいおもちゃ」ととらえられがちですが、木という素材・飛ぶという機能・子どもも大人も遊べるもの…と、秋岡の思想が凝縮したものだと感じられます。

何千とある竹トンボ、驚くことに、羽の形や傾きなど、それぞれ全てが違っているとのこと。人の顔のように、「全く同じものなんて、一つもないだろう?」と言われているように感じます。

本書の最終章では、道具へのこだわりを伺うことができます。

良いものを作るには良い道具が欠かせないと考えていた秋岡は、職人が作るかんな・鋸・ノミといった大工道具を収集していました。

最終的にはこれらの貸出を行う「モノの図書館」構想を持っていたようです。1997年に秋岡が逝去した後、膨大な資料とともに北海道置戸町へ寄贈され、企画展示やワークショップなどに役立っているとのことです。

さて、本書には複数の論考が寄せられています。

学術的なものから、秋岡芳夫の人となりを記すものまで内容は様々ですが、個人的に印象に残ったのは秋岡芳夫のご子息、秋岡陽による一編です。

家族だからこそ知る少年期が語られているのですが、大人が使うような本物の小刀を欲しがったこと・呼び鈴を作成し近所に配ったこと等、後の活動に繋がるエピソードが披露されています。

特に印象的なのは、幼少期、職人が自分のためにコマを作ってくれて、自分専用の柄を書いてくれたことが嬉しかった、というエピソードです。

モノを消費するのではなく、愛用してほしいという思想は、この頃から彼の核になっていたのではないか、と感じます。

駆け足で本書を通読してきましたが、秋岡芳夫の膨大な作品・活動のほか、年表も付いており、秋岡芳夫に関する概要はこの一冊でかなりカバーできるのではないでしょうか。

秋岡自身は自らのことを「立ち止まったデザイナー」と称しています。

仕事をしていると、どうしても発展すること・進むこと・増えることを追い求めがちになってしまう中、立ち止まることの価値を教えてくれました。

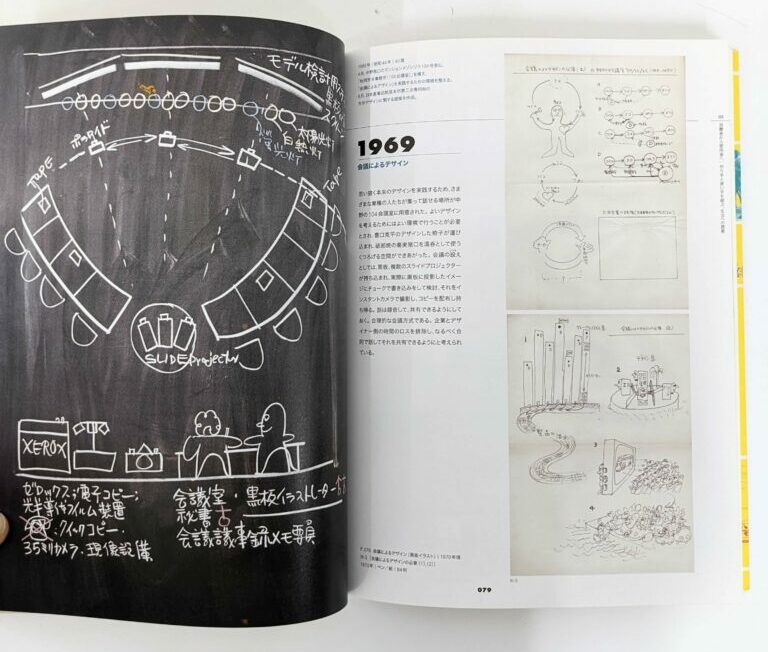

最後に、スケッチや制作過程などの画像をご紹介して終わります。

完成された作品も美しいですが、作る過程の試行錯誤も、作者の頭の中を覗けるようで楽しいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【商品のご購入はこちらから】