2023.05.08

特集

アンリ・マティスと聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?

「色彩の魔術師」として名を馳せ、新しい表現を開拓、絵にとどまらない創作活動を展開した、20世紀を代表する巨匠の1人です。

そんなアンリ・マティスの展覧会が、東京都美術館で開催されています。(2023年4月27日~8月20日)。日本での大規模な回顧展は、約20年ぶりとなります。

予備知識なしに観賞するのも良いですが、時代背景や絵画の知識を得たうえで絵を見てみると、また違った印象を受けることがあります。

彼の人生をひも解きながら、その時代時代においての代表的な作品を見ていきましょう。

1869年、フランスのノール県、豊かな商人の家に生まれたアンリ・マティスは、父の希望により、法律事務所の書記という堅い職業に就きます。

彼の人生を一転させたのは、1889年に罹った盲腸炎でした。

療養中、母から与えられた絵の具にマティスは夢中になります。その後、「楽園のようなものを発見した」という言葉を残して法律事務所を辞職、画家として遅めのスタートを切ることになります。

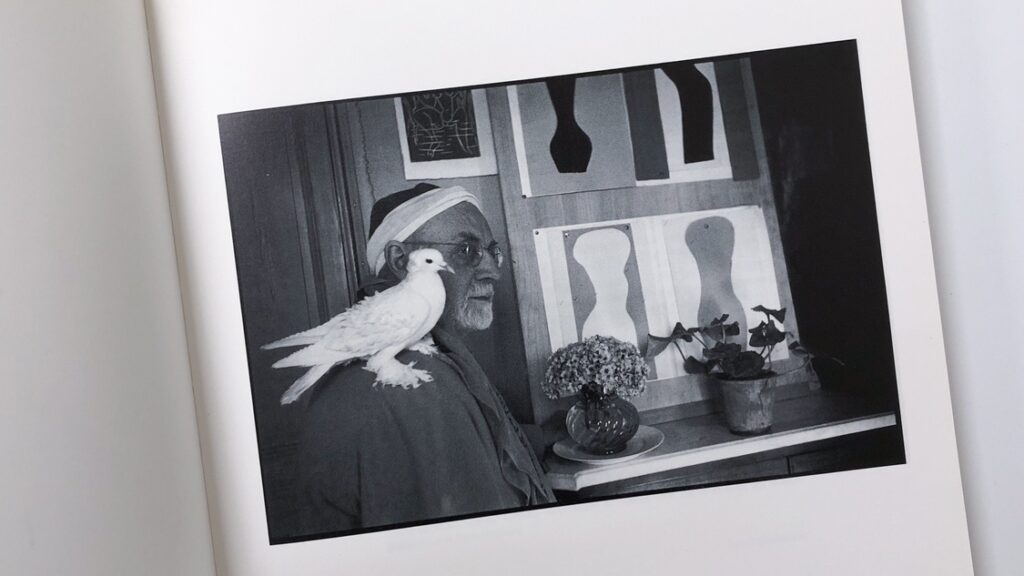

【写真1】

まるで違う世界に入ったマティスの幸福は、ギュスターヴ・モローという師に出会えたことでしょう。

聖書や神話などをモチーフにした写実的なモローの画風は、マティスのそれとはまるで反対のように感じられます。しかし、モローには画家の個性を見抜き、それを尊重するという、教師としての優れた器がありました。

《読書する女》(1895)など、写実的な絵を描いていたマティスに対しても、「君の絵はやがて単純化されるだろう」とその才能を見事に言い当てています。

スタイルを押し付けず、才能を伸ばしてくれるモローのもと、マティスは基本的な技術を身に付けていきます。

また、同時期にマティスはジョルジュ・ルオーという生涯の友人を得ることになります。マティスと共にモローの指導を受けていたルオーですが、生まれは労働者街、扱うテーマは宗教や社会の底辺に生きる人々と、マティスとは育ちも関心も違っていました。

しかし、二人は生涯にわたり良好な関係を築きます。双方間で交わされた手紙の文章を見ると、気の強いルオー、理知的なマティスという性格の違いもうかがえます。

【写真2】【写真3】

マティスは画家仲間との交流を通し、ゴッホやセザンヌ、シニャックやゴーギャンといった、後期印象派の作品を知ることになります。この出会いによって、己の画風を確立していきます。

《豪奢、静寂、逸楽》(1904)からは、絵の具を混ぜずに、点描のスタイルで明るい光を感じさせる、シニャックの影響を強く感じることができるでしょう。

1905年、サロン・ドートンヌで展示された彼の作品は「野獣(フォーヴ)」と評されました。

野獣派の定義は諸説ありますが、一つには「激しい筆致や色使いで心情を表す」という特徴が挙げられます。

【写真4】

《帽子の女》(1905)は妻アメリーを描いたものですが、筆跡が残る荒々しいタッチや、現実通りではない激しい色彩に目を奪われます。

《緑の筋のあるマティス夫人の肖像》(1905)では鼻筋が緑で塗られており、色彩の対比がより強調されています。

【写真5】

しかし、マティス自身はその評価を良しとしておらず、数年と経たないうちに野獣派という枠組みを越えていくことになります。

《生きる喜び》(1905-1906)を見てみましょう。平面的な画面構成と、伸びやかな身体が印象的です。色彩も、鮮やかでありながら調和が取れています。この絵にどこか既視感を感じないでしょうか?実は、この作品はピカソの傑作《アヴィニョンの娘たち》に影響を与えたという説があります。

続いて、《生きる喜び》の中央に位置する、輪になって踊る人々をクローズアップしたのが《ダンス》(1909)です。構成はよりシンプルになり、彼の画家活動を貫く「身体」というテーマを既に見出しています。

【写真6】

色彩についても、淡い色を使用しています。依頼を受け制作した《ダンス2》(1910)では再びビビッドな色に変化しますが、初期に比べてタッチはシンプルに、塗りはマットになり、色数が厳選されたため、より洗練された印象を残します。

また、マティスが生涯好んだ「インテリア」という題材が登場したのもこの頃です。

《赤のハーモニー》(1908)は室内の赤と黄、室外の青と緑というカラーが目を引く作品ですが、「室内」「窓」というマティスが好むモチーフが現れています。意識的に静物を配置して室内を演出し、鮮やかな色彩で描くという、彼のテーマはかなり確立されたといえるでしょう。

第一次世界大戦を背景に、マティスの画風は変化を迎えます。

これまでの鮮やかな色彩から離れ、《コリウールのフランス窓》(1914)ほか、黒や藍色などの暗色を基本とする作品が生まれました。

描写においても、のびやかな曲線は影を潜め、直線的な構成が目立ちます。特に、《白とバラ色の頭部》(1914)などは画面分割など、キュビズムの影響が見てとれます。

【写真7】

1917年、光あふれるニースへ活動の場を移すとともに、またもや画風は変化を遂げます。この頃のマティスは職業モデルや静物を色彩豊かに、かつ穏やかに描くようになりました。

《待つ》(1921-1922)などでは、キュビズムから離れ、秩序だった描写がうかがえます。

また、この時期のマティスによく見られるのが、オリエンタリズムの影響を受けた東洋趣味です。《赤いキュロットのオダリスク》(1921)ほか、オダリスクのシリーズを見てみましょう。裸婦という古典的なモチーフでありながら、その衣装や壁紙、絨毯など、細かな模様の描き込みが印象的です。

そして、モデルという意味でマティスにとって大きな存在となったのが、ロシア女性のリディアです。当初は制作助手として出会いましたが、やがて能力を認められ、マティスのその後の生涯にわたり、秘書的な役割を果たしました。

モデルとしてもマティスの絵に多数登場していますが、代表作の一つ《夢》(1935)では前述したような装飾性は見られず、女性そのもののみが描かれていることが印象的です。

病を得て画家への道を歩み始めたマティスですが、晩年のマティスに新しい世界を開かせたのも、やはり病がきっかけでした。1941年、十二指腸ガンに罹患、絵筆で描くことが困難になったマティスは、「切り絵」という表現方法に辿り着きます。刃物から生まれるソリッドなフォルムは、これまでにない表現を可能とし、晩年に至り、新たな境地に至りました。

《イカロス(ジャズより)》(1947)は神話をモチーフにした作品ですが、「切る」という即興性を生かした、リズミカルな表現が見事です。

【写真8】

《ブルー・ヌード》(1952)は、《ダンス》から始まった身体表現の極致といえるでしょう。白と青という2色のみで、肉体がプリミティブに表現されています。まさに、「君の絵は単純化する」と予言した、師モローの言葉を思い出させます。

「マティスになりたい」と発したウォーホルはじめ、モダンアートにさまざまな影響を与えたマティスですが、意外なところで、ディック・ブルーナをご存知でしょうか。限られた色彩、単純化された線というこの頃のマティスの特徴は、同じく切り絵の手法を用いるブルーナと一致しています。

壁画・挿し絵・衣装作成など、絵画の枠を越えた活動をしていたマティスですが、最も有名なものが、晩年に依頼されたロザリオ礼拝堂のプロジェクト(1947-1951)です。建物から祭壇、司祭の衣装まで、この礼拝堂に関わる全てのデザインを手掛けています。

青・黄・緑を基調とした切り絵風のステンドグラス、白壁に黒のみで描かれたシンプルなドローイングの聖母子など、これまでにないモダンな礼拝堂は、彼の表現の集大成といえるでしょう。

【写真9】【写真10】

アンリ・マティスの人生、および作品を追ってきましたが、いかがでしたでしょうか。

その生涯の中で二度の世界大戦を経験し、娘の逮捕・妻との別居など、実は私生活でも紆余曲折を味わっています。しかし、彼は人生における苦しみ・悲しみといったものは積極的に表現せず、「肘掛け椅子に座って楽しんでもらう絵を描きたい」と、基本的に明るい作風を貫きました。

画集では、これらの作品をじっくり味わうことができます。彼の言葉どおり、ご自宅の椅子に座って、ゆっくり観賞してみてはいかがでしょうか。

記事中写真の出典

写真1・9 「図録 マティス、その原点」

写真2・3 「図録 マティスとルオー」

写真4・6 「洋書 HENRI MATISSE(アンリ・マティス)」

写真5・7・10 「洋書 Matisse Great Modern Masters」

写真8「図録 マティス展」