2023.06.15

レビュー

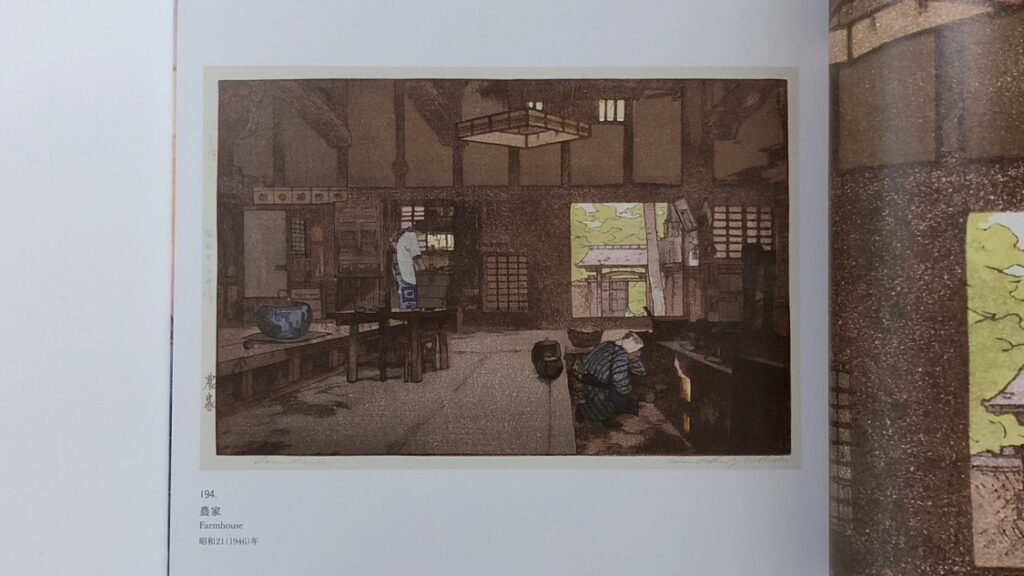

ひなびた農家の暗い土間に立ち、働く2人の女。

かまどからのぞく火はやわらかく、

奥の開け放たれた開き戸の向こうには初夏の若い緑が眩しく広がっています。

この《農家》という作品は、近代風景画の巨匠・吉田博が手がけた最後の木版画です。

「山岳画家」と呼ばれ、世界百景を目指した吉田博が最後に描いた木版画は《農家》でした。

博はなぜ、木版画最後の作品で

それまでの世界の風景を写し取ったような華やかな作品とは対照的な

どこか懐かしい素朴な《農家》を描いたのでしょうか。

最後の木版画《農家》を作成するまでの画家人生をたどっていきましょう。

吉田博(旧姓上田博)は開国して間もない明治9年(1876)に現在の福岡県久留米市に生まれました。子どものころから絵が好きで、雄大な筑後川の流れと耳納連山の豊かな自然の中を駆け回っては風景を写生していたそうです。

博の画家人生が幕を開けたのは中学生のとき。当時、図画教師をしていた吉田嘉三郎に才能を見出され、養子に迎えられます。博は、養父嘉三郎の薦めで訪れた京都の地で三宅克己の水彩画に感銘を受け、18歳で上京して画塾「不同舎」に入門。当時、東京で名の知られた画家・小山正太郎のもとで風景写生に励んで技を磨きました。

若き日の博は徹底した写生で画技を磨きました。身なりに構わず写生に励み、真っ黒にすすけた風体で不審がられ、巡査に尋問されるような博を、画友たちは「絵の鬼」と呼びました。

不同舎時代、画面の隅から隅まで克明に描く修練に相当な苦労をした博でしたが、鉛筆画をはじめ、水彩・油彩を学んだ彼の描写力は、すでにこの時代にほぼ完成の域まで達しています。

明治31年に開催された明治美術会10周年記念展に、博は《雲叡深秋》《雲》などを出品して、その名をようやく知られるようになりました。この時期の作品は《池の鯉》(1902)などと比較して色調が暗い作品が多く見られます。

明治32年(1899)23歳の博は、画家の中川八郎とともに1ヶ月分の生活費とこれ以上は持ち切れぬというくらい描きためた水彩画をもって、片道切符でアメリカに渡りました。アメリカで資金を作り、美術の本場ヨーロッパを目指す計画でした。横浜にあった外国人相手の美術店で作品が売れた実績と自信があったとはいえ、当時の若い画家の行動としては、相当の勇気と気概が必要だったのではないでしょうか。

博たちは、横浜を出てまもなく船火事寸前となるなどのハプニングを乗り越えて、やっとたどり着いたミシガン州南東部の街デトロイトでも、頼みの綱であった実業家・東洋美術愛好家は旅行中で不在。 博たちは途方に暮れつつ訪れたデトロイト美術館で館長に作品を気に入られ、展覧会を開くこととなりました。

日本情緒豊かな風景を西洋式に描いた絵は、遠来の異邦人の物珍しさも手伝い大評判を呼びました。2人合わせて40点もの絵が売れ、売り上げは1234ドルにもなったといいます。(一説には当時の日本の小学校教諭の年収13年分に匹敵するとか…)

その後もボストンなどのアメリカ主要都市で仲間とともに展覧会を開き、十分な軍資金を手に、ニューヨーク港からヨーロッパへ。ロンドン、パリ、ドイツ、スイスを巡り、再びアメリカに戻ったあと、明治34年に帰国しました。その後も外遊を重ねて東西の芸術作法を見つめ、内外の風景に取材して水彩画や油彩画を発表、太平洋画会や官展を舞台に活躍を続けました。

20代の過半を海外で過ごしたこの時期の経験は、博の画家人生に確固たる信念を形成していくことになります。また、出発前と帰国後の博の作品を比較すると、帰国後は色調が明るくなっていることに気づけるでしょう。

この変化は後の博の作品の躍進につながっていきました。

「山岳画家」と呼ばれた博は幼少期から山に親しんでいましたが、第一次世界大戦時、海外に行くことが難しくなった頃から、登山に熱中するようになりました。後に「日本アルプスはすべて歩いた」と豪語するほど、博は山で過ごし、絵を描き続けています。それはもし博が画家として大成していなかったら、登山家として名を残していたのではないかと考えてしまうほどです。

博は年の半分ほどを写生旅行にあてました。過酷な高地での制作に備え、入念な準備をして1ヶ月〜3ヶ月ほど山に籠もるのです。博が画題にした山々は、当時ほとんど人が足を踏み入れることのないような場所。手練れの案内人を伴いながら山に分け入り、滞在して大きな油絵を描くのは大変な労力と資金力を必要とする、他には真似のできないスタイルでした。

山の上では天候が刻々と変わり、四季の変化も鮮やかに表れます。その変化を鋭敏に体全体で感じ取り、実際に足を運んだ者にしか描けない絶景を卓越した描写力で描く。移ろう光や大気の変化を捉えた博の山岳風景画は、山そのもののような清々しさをたたえています。

油彩画を中心に描いていた博の転機は、大正12年(1923)からの外遊でした。関東大震災で被災し、版木と大半の作品を失った渡邊版画店と画会の仲間を救う資金集めのため、800点もの作品を携えてアメリカへ渡り、約1年間をかけてボストン、シカゴなど各地でチャリティー販売の巡回展を開きました。

しかし、9月の震災から時間が経っていたこともあり販売には苦労したといいます。唯一好評だったのは、版元の渡邊版画店から依頼されて博も原画を描いた木版画でした。アメリカにおける日本の木版画の人気を実感した博は、まったく新しい分野である木版画制作に情熱を注ぎ始めました。

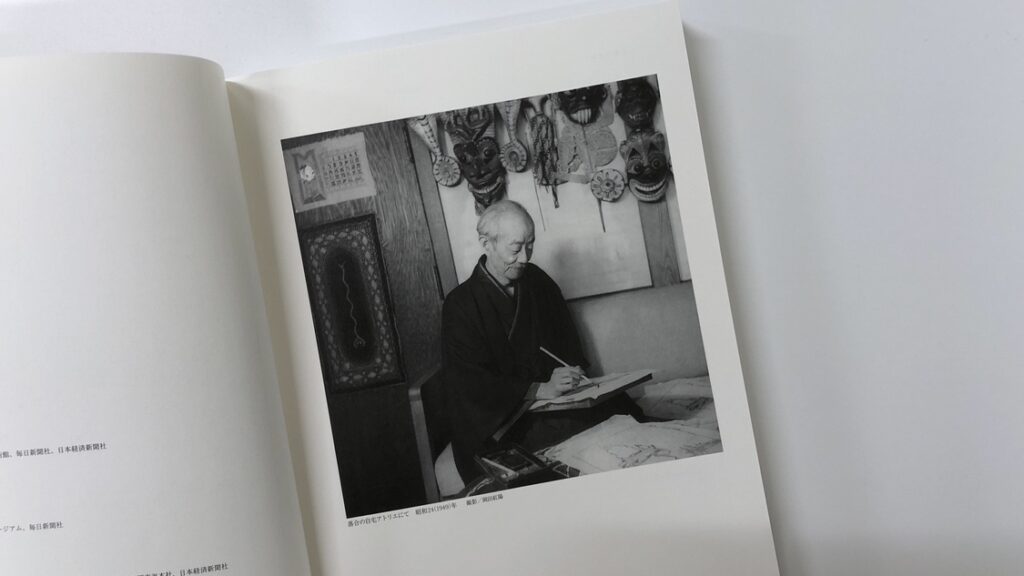

ただし、版元や彫師・摺師の意向がより強く反映される伝統的な版画制作のやり方では、自らの理想を追求するのが難しいと判断した博は、版元を頼らず、自ら彫師と摺師を抱えて木版画制作に乗り出します。木版画の技法や、紙や版木、顔料といった素材について研究を深め、自分でも職人に負けない技術を習得しました。水彩、油彩画で培った写実的表現を木版画でも実現しようと鍛錬を重ね、代表作といわれる傑作を木版画で多数生み出しました。

《帆船》(1926)など朝、昼、夕、夜などの異なった時間を表現する、同じ版木を使いながら配色をアレンジする「別摺」とよばれる技法は博の木版画の特徴の一つです。また、伝統的な木版画よりもずっと大型の作品をつくったこと、摺りの数の多さも独特の表現でした。

木版画は色ごとに木の版を取り替えて写し取り、色を重ねて制作するものですが、伝統的な木版画が10数回程度なのに対して、博は平均30回も版を重ねています。この工程により豊かで繊細な色使いを表現しています。

晩年の日光の《陽明門》では、建築物の複雑な構造や古びを表すため、96回も重ねており、あたかも筆で描いたようにさえも見えてきます。

博は元来、何にでも興味を示す性格で、例えば油絵や水彩画、木版画以外にも、モザイクの床や大理石の彫像、コルク絵、ステンドグラスなども制作しています。この好奇心は画題にも及んでおり、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの自然風景など、世界中の風景の制作を夢見た博の作品は、日本にとどまらず博のあくなき挑戦の軌跡を示してくれます。

博の晩年は、日中戦争から第二次世界大戦、そして戦後の占領期の時期に当たります。

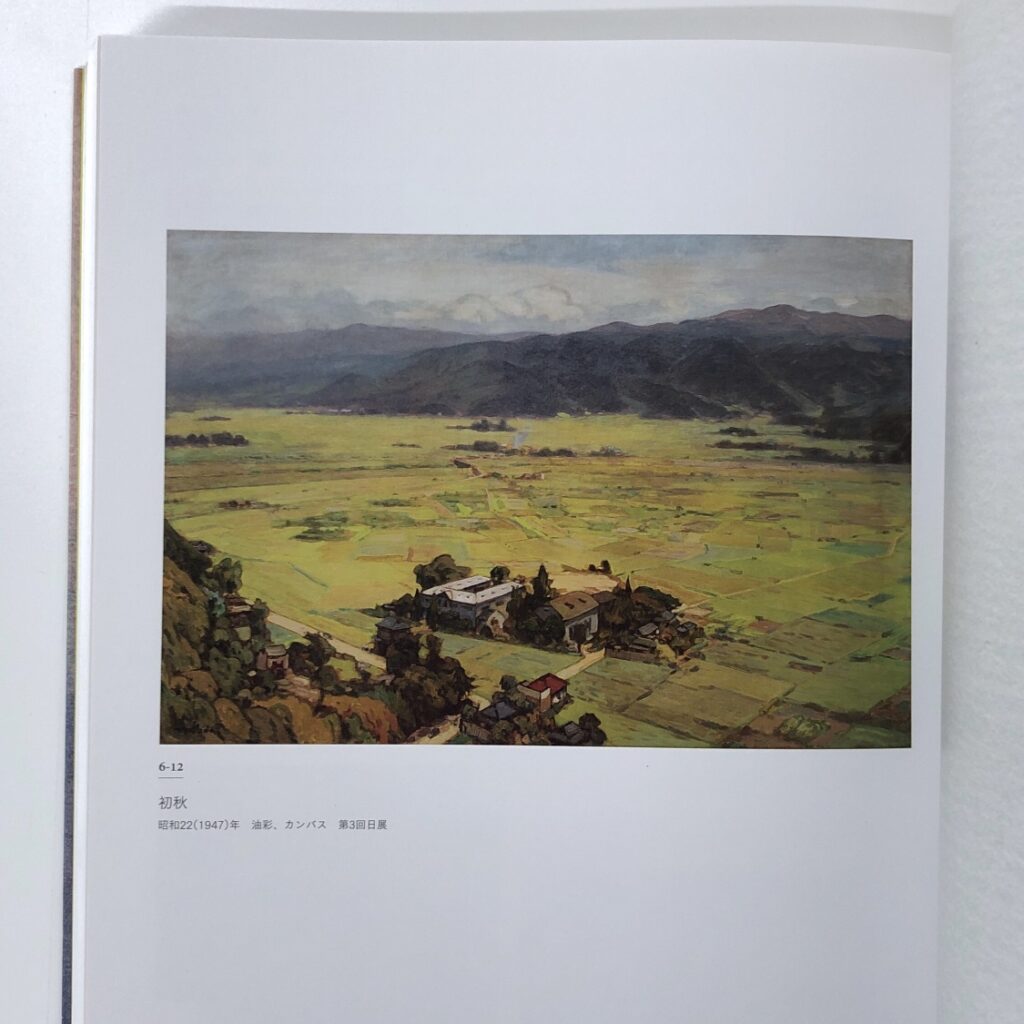

日中戦争が始まった時には61歳になっていた博ですが、で従軍画家として大陸を渡っています。なんと自ら戦闘機に乗り込み、飛行を体験したとも言われているんです。その経験から描かれた、戦闘機から見下ろす回転する大地、製鉄所の溶鉱炉から赤々とした鉄の流れ出すさまなどが描かれた作品からは、年を重ねてもこれまで目にしたことのない光景に尽きない好奇心がうかがえます。

戦後は、一転してのどかで穏やかな秋の田園風景を描いています。《農家》もこの時期の作品です。自宅にはアメリカ軍将校などが訪れ、博は版画の刷りの実演や解説をするなど、進駐軍関係者の集まる場となっていたようです。

「絵の鬼」と呼ばれ、水彩、油彩、木版画…常に新しい表現に挑み続けた芸術家・吉田博の最後の木版画は、これまでの博の作風とは異なったのどかで穏やかな《農家》でした。博は「芸術家は最後の作品ですら成長できる」ことをこの木版画で示しているのかもしれませんね。

いかがだったでしょうか、博の描いた作品群には《農家》以外にも魅力的な作品がたくさんあります。気になった方は、まずは当店で取り扱っている吉田博に関する図録をぜひ手に取ってみてください。

とりあえず版画に対するイメージが吹き飛びますよ。